Influência e transposição cultural

No ambiente específico da pós-graduação da Universidade Mackenzie (1) uma questão tem suscitado manifestações por parte de professores e alunos, o que aponta para uma questão de ordem teórica que nos têm preocupado enquanto coletivo. Refiro-me ao termo influência, que para muitos deveria ser banido do vocabulário acadêmico. É certo que houve um grande abuso no seu uso como conceito, como também é certo que sua carga metafórica, trazida da área médica (2), mostra-se em grande medida inadequada. O que se prega é uma interdição do termo e sua substituição por outros mais dinâmicos ou dialéticos, como, por exemplo, as palavras interlocução e diálogo. Desconfio, contudo, que, para além de imprecisões no uso das palavras, estejamos diante de questões relevantes, que abarcam os universos da teoria e da história da cultura, e que abordarei aqui sem a profundidade que merece.

A birra com a palavra influência é que ela seria uma via de mão única, uma espécie de contaminação involuntária, sobre a qual os sujeitos envolvidos pouco ou nenhum controle teriam. Contudo, é preciso ter algum cuidado aqui. O empréstimo de termos não se faz sem algum abuso conceitual, que sempre implica em deslizamentos de significados e até mesmo de sentido (3). Quando se fala de influência na área da cultura, não se pode perder de vista que o sujeito influenciado escolheu em alguma medida seu objeto de desejo dentre um conjunto expressivo de ofertas culturais. A influência cultural é, desde sua origem, um processamento que implica em seleção e adaptação, mesmo considerando que em parte ela possa ser contrabandeada por mecanismos sutis da subjetividade ou por imposições culturais (em termos psicanalíticos, poderíamos chamar estes mecanismos de inconsciente e superego).

Curiosamente, o comentário feito acima sobre o deslizamento de significado e sentido presente nos empréstimos conceituais poderia ser usado também para caracterizar o próprio mecanismo da influência. Como se trata de um tema muito discutido pela crítica literária, podemos nos apoiar nesta, com dois autores relevantes, para avançar um pouco a questão. Haroldo de Campos, tentando descrever os mecanismos de desenvolvimento de temas literários, propõe o termo plagiotropia, que ele define como “movimento não linear de transformações do texto ao longo da história por derivação nem sempre imediata” (4). Harold Bloom, por sua vez, afirma que “a angústia da influência resulta de um complexo ato de forte má leitura, uma interpretação criativa que eu chamo de apropriação poética” (5). Para ambos os autores a influência é a própria essência da concepção artística, da qual é impossível se evadir (e a tentativa frustrada de fuga é justamente aquilo que Bloom chama de “angústia da influência”, diante da qual nem mesmo o maior de todos os poetas, Shakespeare, encontra-se incólume). Voltemos para o campo da arquitetura, aonde podemos flagrar o quanto a questão da influência é análoga à verificada na literatura. Um exemplo exemplar: no quadro evolutivo da arquitetura moderna brasileira é visível o papel principal encenado por Le Corbusier, com uma influência tão ampla e profunda que os arquitetos brasileiros continuam a redesenhar a Ville Savoye há quase um século.

Os termos interlocução, diálogo e equivalentes – termos que alguns advogam como substitutos para influência – pressupõem que toda relação cultural tem mão dupla e que, em alguma medida, os pólos de emissão de valores culturais e artísticos acabam mutuamente se influenciando. Não se trata de uma questão nova. Oswald de Andrade, em seu Manifesto Antropófago, afirmava no já longínquo ano de 1928: “Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem”, atribuindo a fonte do pensamento humanista de Montaigne e Rousseau ao contato com o Brasil caraíba. O que se opera aqui, para além da mudança semântica, é uma mudança de escala de abrangência dos fatores em jogo. Não estamos mais diante de um ambiente cultural específico, de evolução em grande medida endógena, onde o artista se vê enredado por amarras de todo tipo – cultural, psicológico, moral etc. –, mas observando dois ambientes culturais distintos, que estabelecem algum tipo de conversa e troca de sinais. Fundamentalmente, o que está em questão aqui é o problema da transposição cultural, onde um conjunto de princípios culturais de um dado ambiente de origem passa necessariamente por um sem número de pequenos e grandes ajustes para que seja possível seu enraizamento no ambiente cultural de chegada. A transposição cultural que resulta em um desdobramento orgânico, com vida própria com relativa autonomia, é fruto de um ajuste feliz ao novo meio social, econômico, político, cultural, civilizacional etc.

Em um balanço provisório, podemos apontar para formas distintas de se observar o fenômeno do espraiamento de valores culturais: a influência, mais visível quando escrutinamos o artista angustiado diante da inexorável presença do velho amalgamado ao “novo” que sonhava de forma vã apresentar ao mundo; e a interlocução (ou diálogo), mais evidente quando avaliamos quadros culturais mais amplos. Ou seja, influência e diálogo/interlocução não deveriam, segundo penso, ser usados como sinônimos ou alternativas entre si. Influência diz mais respeito aos desenvolvimentos internos a partir de um elemento exótico; diálogo/interlocução aponta para um relacionamento interativo entre ambientes ou sujeitos culturais distintos. Os dois processamentos acontecem em simultâneo, mas são aspectos distintos do desenvolvimento cultural.

Brutalismo em Curitiba

Esse preâmbulo nos permite fazer uma primeira aproximação ao texto de Michelle Schneider Santos, A arquitetura do escritório Forte Gandolfi – 1962-1973, apresentado como dissertação de mestrado. O trabalho pretende dar luz à obra do principal escritório de arquitetura do Paraná, que tem seu núcleo principal formado pelos arquitetos Forte Netto e os irmãos Gandolfi, José Maria e Roberto Luis. A curiosa constatação de que os três arquitetos – e não apenas Forte e os Gandolfi, mas também Joel Ramalho Jr., parceiro e colaborador – são paulistas, e não paranaenses, leva a autora a pesquisar com acuidade a formação do Grupo do Paraná, que se dá na capital paulista, mais especificamente na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie – dedicação intensa ao ponto de desenvolver seu mestrado na mesma escola que formou os arquitetos estudados.

Meio aos moldes dos romances de formação (6), com um texto fluente e bem articulado, a autora vai apresentar o ambiente universitário vivido pelos protagonistas: o ensino conservador imposto por Christiano Stockler das Neves; o ambiente contestador, forjado por alguns professores e pela maioria dos alunos, interessados pelas inovações do movimento moderno; o pragmatismo exacerbado vindo de uma dedicação constante ao desenvolvimento de projetos em sala de aula e nos concursos públicos profissionais; a presença de alunos estagiando nos escritórios de arquitetura de arquitetos de primeira linha, como Carlos Millan, Fabio Penteado, Pedro Paulo de Mello Saraiva e outros ícones da arquitetura mackenzista; as conversas paralelas sobre arquitetura que se desenvolviam nos bares e no Instituto de Arquitetos do Brasil, com a presença de Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e outros arquitetos importantes da época.

Forte Netto, José Maria Gandolfi, Roberto Luis Gandolfi e Joel Ramalho Jr. fazem parte de uma geração de arquitetos que se forma sob esta forte influência e a autora nos passa a mensagem com grande precisão, nos apresentando uma série de situações materiais concretas, como aulas, orientações, conversas, concursos, publicações etc, ou seja, as condições objetivas da transmissão de cultura, pensada aqui como constructo intelectual que compreende técnicas, repertórios, recursos estilísticos, conceitos e teoria. Está amplamente justificada, portanto, a incorporação de princípios “brutalistas” por parte dos arquitetos que posteriormente migrariam para Curitiba e formariam a liderança do Grupo do Paraná. Como também está – espero eu – justificado nosso preâmbulo, pois o tema da influência é central no trabalho de Michelle Scheneider – não uma questão periférica ou mesmo inexistente. Portanto, não se quer aqui comentar o que “a autora deveria ter feito” – o que considero inoportuno, pois todo trabalho deve ser julgado a partir de seus pressupostos internos –, mas comentar alguns caminhos e estabelecer algumas conexões a partir do que foi suscitado pelas próprias questões apresentadas pelo trabalho.

Volto ao fio condutor. A influência da arquitetura paulista sobre a paranaense já tinha sido observada por outros estudiosos, como é o caso de Luís Salvador Gnoato. Sobre este, comentei em outra ocasião que ele fazia o uso do termo “brutalista” como se fosse um adjetivo, sem entrar no mérito das implicações teóricas que seu uso impõe (7). Mas não trago à baila esta memória como uma curiosidade. O que me parece interessante apontar é que este trabalho pioneiro acaba desenhando o molde que formatará a escrita da história da arquitetura moderna paranaense. O rol de temas apresentados, os projetos levantados, a periodização proposta e a relação assinalada entre arquitetura e planejamento tornam-se referências diretas para os trabalhos que se realizaram posteriormente e a argumentação de Michelle Schneider Santos não se mostra uma exceção.

E se Salvador Gnoato naturaliza o termo brutalista ao usá-lo como adjetivo sem prévia definição, Michelle acaba chegando a resultado equivalente, mesmo percorrendo um caminho distinto ao trazer à cena a definição de brutalismo elaborada por sua orientadora, Ruth Verde Zein. Contudo, como é de se esperar de um trabalho consistente, a construção feita por Zein do que seria o brutalismo paulista se faz a partir de obras e ideários desenvolvidos pelo universo em torno de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, que ganham sentido e razão de ser a partir de uma leitura particular da cena universal e um projeto específico para a cena local. O problema que aqui se coloca é que nossa autora não só transporta a definição de brutalismo para entender as obras arquitetônicas em Curitiba, mas também converte os pressupostos de Zein em método analítico. Ou seja, faz uma naturalização da definição de brutalismo, como se ele pudesse ser exportado/importado em bloco, como uma locomotiva ou um avião.

Michelle Schneider – se é que estes argumentos se sustentam – está enredada em uma dupla influência intelectual: a da historiografia da arquitetura moderna paranaense que se monta a partir do texto pioneiro de Luís Salvador Gnoato; e a da definição de brutalismo de Ruth Verde Zein a partir da evolução do fenômeno em São Paulo. Observo que se trata de uma constatação destituída de uma valoração. Entendo que os mecanismos de influência operam no trabalho crítico de forma análoga à forma que se manifesta no meio artístico. Somos sempre filhos de alguém. Ficamos, nestas circunstâncias, diante dos limites que se apresentam ao historiador influenciado, pois os avanços críticos ficam dependentes do quanto ele – o historiador – consegue se desvencilhar dos efeitos paralisantes de sua particular “angústia da influência”.

Ditadura militar e tecnocracia

“Luís Salvador [Gnoato] [...] não leva em conta uma questão fundamental no entendimento da história da cultura: que a transposição das idéias e conceitos de um ambiente cultural para outro jamais ocorre em bloco, afinal o processo de assimilação sempre acontece sobre uma base preexistente, com valores distintos e sem o mesmo estofo do ponto de origem. Luis Salvador em diversos momentos aponta certa fragilidade intelectual na produção paranaense, certa aversão ao debate culto. Mas esse argumento acaba servindo como tapume para que o próprio autor se esquive da indagação crucial: qual seria ou quais seriam as características essenciais de uma arquitetura paranaense?” (8)

Como pode se observar na citação, já estava preocupado com a questão da transposição cultural por ocasião da defesa de doutorado por Luís Salvador Gnoato. Estamos diante de uma aproximação valiosa à produção arquitetônica moderna paranaense, mas que acaba se evadindo no trato de questões delicadas, em especial a realidade social local e a situação política da época, que, penso eu, é fundamental para se compreender a materialização artística específica. Vamos retomar o tema do trabalho em questão: a obra de Forte e Gandolfi em Curitiba durante os anos de 1962 a 1973. Como já mencionei, os arquitetos paulistas migraram recém-formados para a capital paranaense, cidade que passa naquele momento por uma dinâmica de urbanização e crescimento acelerados, propícia a abrigar mão de obra qualificada na área da construção civil. A inserção dos arquitetos paulistas no meio curitibano se faz via elite urbana, com o primeiro projeto para um clube social e posterior encomenda de residências.

Quando comparamos esta situação com o ambiente social de partida, nos deparamos com uma distinção não negligenciável de clientelas. Ora, em São Paulo, parte considerável das encomendas de residências recebidas pelos arquitetos “brutalistas” vinha da elite intelectual, em especial professores, advogados e demais profissionais liberais. Havia na capital paulista uma relação de comprometimento ético-estético-político entre clientes e arquitetos, que junto com outros elementos – conflitos urbanos da metropolização, geografia tumultuada, radicalismo ideológico de esquerda, desenvolvimento técnico e tecnológico da construção civil etc. – dão uma identidade à produção arquitetônica daquele período: protagonismo estrutural, introspecção dos usos, privilégio do coletivo e supremacia do urbano.

Estamos, portanto, diante do primeiro ajuste do “brutalismo” paulista à realidade local. Como bem define Zein, os princípios estéticos-construtivos se sustentam a partir de um discurso ético, de uma visão de mundo. É justamente a segunda parte da equação que será metamorfoseada em primeiro lugar, pois as circunstâncias sócio-econômica-políticas são outras; e, por decorrência lógica, também os aspectos artísticos e técnicos sofrerão mudanças, mais ou menos sutis, dependendo das circunstâncias. Creio que sejam sutis quando nos deparamos com as belíssimas residências Ayrton Araújo (p. 183) e Augusto/Eloína Prolik (p. 176), com seus requintados painéis decorados de madeira amainando a agressividade do concreto bruto da estrutura. Seria um abuso trazer à cena a arquitetura de um Botti & Rubin, de um Marcello Fragelli ou mesmo de um Eduardo de Almeida, com clientes do mesmo extrato sócio-econômico? Uma influência análoga à de Curitiba – com seleção e adaptação de critérios estéticos – já não tinha ocorrido no ambiente cultural paulista? Não estamos diante de uma chave explicativa para compreender a presença de brutalismo “polido”, adequado a esta clientela especifica?

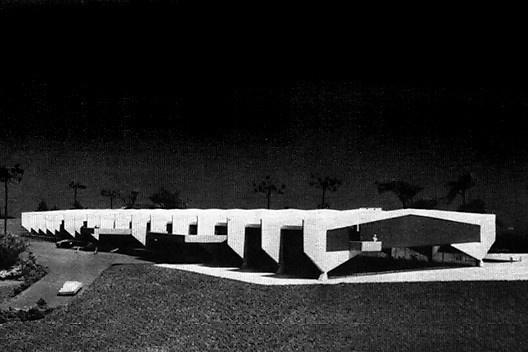

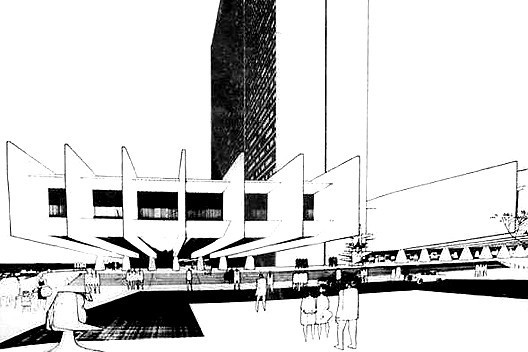

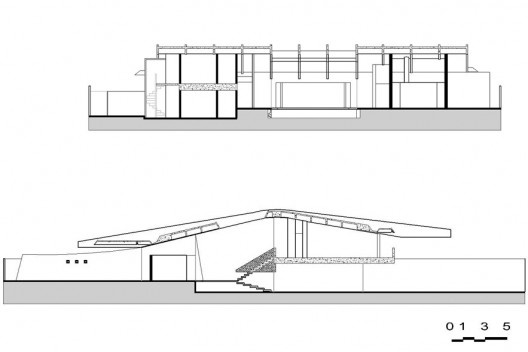

Deixo as perguntas no ar, mas aponto agora uma circunstância de adaptação ao meio local bem menos sutil. O primeiro projeto dos arquitetos “neoparanaenses” é a sede do Clube de Campo Santa Mônica, fruto da vitória do projeto assinado por Francisco Moreira, Forte Netto e José Maria Gandolfi em concurso promovido em 1962 pela diretoria da instituição. Como pode se observar em desenhos e na foto da maquete, o conceito do projeto é visível na disposição de dezessete pórticos em paralelo, distanciados entre si por oito metros, resultando em uma estrutura de 128 metros (a autora menciona, creio que equivocadamente, 136 metros) de cumprimento, por cerca de 42 metros de largura (medida tomada a partir da escala gráfica disponível no redesenho da autora). A autora relaciona (p. 50-51) este projeto a outros dois, ambos de autoria de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi: a Escola de Itanhaém, de 1959-1960, e a sede do Clube de Tênis Anhembi, de 1961 (9). As relações são claras: o porticado, a estrutura estendida em uma direção, o solo liberado, o concreto bruto exposto etc.

O projeto vitorioso tem abortada sua possibilidade de ser construído na própria ata redigida pela diretoria, que criticava a unificação de todas as funções do clube em um só edifício (10). Os arquitetos aceitam passivamente a objeção e partem para um segundo projeto, totalmente diferente em suas premissas estruturais e conceito estético. Este segundo projeto, que conta com a colaboração de Roberto Luis Gandolfi e viria a ser construído, conta com pavilhões de planta quadrada, independentes e articulados por uma matriz cartesiana reguladora. O complexo têm relações formais aguadas com a obra de Louis Kahn e é, seguramente, muito menos feliz em sua elaboração do que o projeto original – opinião manifesta por Salvador Gnoato durante sua argüição na banca e com a qual concordo totalmente. Chamo atenção aqui para a falta de convicção dos arquitetos em relação ao projeto original e a aceitação passiva das condições estabelecidas pela direção do clube. Acredito que a carreira dos arquitetos paulistas no Paraná se inicia com uma adaptação bem pouco sutil ao meio local.

A autora parece ter clareza da situação apontada: “As obras do Clube Curitibano e do Círculo Militar foram, sem dúvida, oportunidades para a confirmação da aceitação pela sociedade curitibana da arquitetura do escritório Forte e Gandolfi que, neste momento, merece destaque pelo grande volume de encomendas” (p. 90). Como também parece que Michelle Schneider prefere não se enfrentar de frente com a questão social e também – para aproveitar a menção ao projeto do Círculo Militar – com a situação política radicalizada nos anos pós Golpe de 1964. Não se sabe, após a leitura do texto, qual a opinião da autora sobre a relação entre arquitetura e autoritarismo. Também é possível se perguntar se é aceitável a autora ter comprado a versão dos arquitetos, a de que se mantiveram “neutros” durante o período de radicalidade ideológica (11). Neutralidade, em situações assim, não significa adesão?

Mas não vamos tratar estas questões com postura revanchista. O mundo contemporâneo pós queda do Muro de Berlim operou uma profunda transformação no debate político-ideológico. O término do mundo do realismo socialista, a sobrevivência de ditaduras de esquerda em países pobres (Cuba, Albânia), a emergência do terrorismo árabe etc., não nos permitem mais discutir estas questões a partir do esquema “esquerda boa” versus “direita má”. Portanto, não há motivo de se escamotear os vínculos e compromissos deste período, mesmo porque eles são legítimos e, muitas vezes, ideologicamente comprometidos com causas coletivas. Se por um lado é possível identificar nos episódios narrados algumas situações eticamente criticáveis – aonde é visível o conflito de interesses, com arquitetos ocupando postos nos dois lados do balcão (ao mesmo tempo, são funcionários públicos que decidem e arquitetos que constroem) –, por outro, também é visível situações onde os interesses coletivos são colocados à frente dos interesses pessoais. Creio ser o caso da aceitação de postos de comando nas agências de planejamento urbano, que coloca em risco a própria existência do escritório no avançar dos anos 1970. Trata-se de um momento crucial da vida brasileira, quando o regime militar promove a tecnocracia como fórmula de promoção do desenvolvimento nacional. No caso específico de Curitiba, a formação do IPPUC e a constituição de uma equipe e um corpus de conhecimento vão permitir uma participação ativa do poder público no controle do desenvolvimento urbano. Mesmo considerando o quadro autoritário e a condição de governos locais nomeados de cima para baixo, não deixa de ser uma importante conquista do conhecimento técnico a favor da coletividade (12).

Linha do tempo da arquitetura do escritório Forte Gandolfi

Montagem Michelle Schneider

Montagem da história

A história vivida, para ser lembrada, precisa ser remontada. A montagem historiográfica não se faz isoladamente, mas no trabalho contínuo e articulado de individualidades e grupos de pesquisa. Creio ser oportuno mencionar, mais uma vez, trecho dos comentários que fiz anteriormente sobre o doutorado de Luís Salvador Gnoato:

“o trabalho de Luís Salvador é pródigo em sugerir novos trabalhos ao apresentar diversas veredas que foram apenas inicialmente percorridas. Eu, pessoalmente, adoraria poder pesquisar e escrever sobre o Kursaal madrilenho, incrível história da participação inicial de arquitetos curitibanos e que acabou na bela obra de Moneo. Também adoraria poder pesquisar e escrever sobre os concursos ocorridos no Brasil na segunda metade do século 20, em especial no período estudado pelo autor. Muitos historiadores ficariam animados de seguir a frente no estudo da fundação de escolas, órgãos públicos, entidades, etc.” (13).

A presente dissertação de mestrado é uma feliz comprovação de que eu estava certo. Trata-se de um claro desenvolvimento dos trabalhos pioneiros de Luis Salvador Gnoato e Irã Dudeque, cuja prole resultou nas pesquisas de Josilena Maria Gonçalves, Oscar Mueller, Emerson José Vidigal e outros, amplamente citadas ao longo da argumentação. Michelle Schneider avança com seu belo romance de formação dos arquitetos paranaenses, com o levantamento de material iconográfico desconhecido, com o redesenho de diversos projetos, com uma maior precisão da evolução dos fatos ao focar sua pesquisa na atuação do escritório Forte Gandolfi, dando consistência à avaliação preliminar de que se trata do mais importante escritório do Paraná durante o período tratado, com expressão nacional e obras de qualidade muito alta em escalas diversas – caso da Residência Mário Petrelli, em Curitiba, e da sede da Petrobras, no Rio de Janeiro.

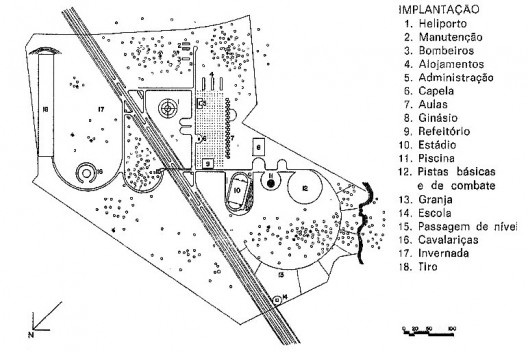

Sobre as diversas relações estabelecidas entre a arquitetura paranaense e de outros lugares, gostaria de fazer alguns comentários. Se as conexões com o “brutalismo” paulista são feitas quase sempre com argumentos satisfatórios, são menos convincentes as alusões a outras matrizes conceituais, pois nem sempre as relações são claramente estabelecidas do ponto de vista de suas conexões materiais, o que lhes confere um grau alto de arbitrariedade. É o que me parece ocorrer nas relações da arquitetura moderna curitibana com outras referências cultas: a Sede da Acarpa com o metabolismo japonês (p. 79); a primeira versão da sede da Petrobras com a arquitetura carioca (p. 98 e 101); a implantação da APMG com o projeto para Argel de Le Corbusier (p. 122 e 123); o Refeitório da Academia da Polícia Militar comparado à Ville Savoye (p. 123); o projeto para o Banco do Brasil em Caxias do Sul relacionado ao Richards Medic Center de Louis Kahn. Não há como afirmar que tais relações são fantasiosas, mas os elementos apresentados demonstram apenas relações esgarçadas e às vezes algo forçadas. Tais relações são apenas prováveis ou são materialmente comprováveis? É possível restabelecer os liames conceituais que ligam obra de referência e obra influenciada? Ou estamos diante de semelhanças formais fortuitas, destituídas de conexões materiais e conceituais?

Se a questão é apenas intuir relações entre obras, posso me exercitar neste sentido também e apontar algumas “referências esquecidas”: a cobertura plissada de concreto da Escola de Engenharia da UFPB (p. 87), que se estende longitudinalmente, é muito parecida com casa em São Paulo, de autoria do arquiteto do Mackenzie, Hoover Américo Sampaio; a residência Luyr Isfer (p. 242), de autoria de Forte e Gandolfi, tem diversos pontos de contato com a arquitetura prescrita por Lucio Costa, de síntese entre colonial e moderno; as placas decorativas do Edifício Pussoli (p. 253), de Forte Gandolfi, lembra muito os elementos construtivos decorados da fase asteca de Frank Lloyd Wright. Seria necessário comprovar os elos de conexão material e conceitual destas influências, para não cairmos em uma análise impressionista de semelhanças, muitas delas despropositadas.

Retomo aqui a aguda percepção de Luís Salvador Gnoato sobre a aversão ao debate culto verificado no ambiente arquitetônico paranaense daquele tempo. Ora, diante de tal constatação, não seria mais provável que as influências da arquitetura estrangeira não tenham sido incorporadas de segunda mão, a partir das interpretações e releituras já realizadas pelos arquitetos de São Paulo? Será que os arquitetos paranaenses, avessos às questões mais intelectualizadas, olharam com cuidado as obras dos grandes mestres e de arquitetos inovadores? São apenas conjecturas a partir do que foi dito pelos pesquisadores. São provocações a serem aceitas ou desmentidas na próxima rodada de pesquisa sobre a arquitetura moderna – ou brutalista – paranaense.

Vamos finalizar esta já demasiadamente longa conversa. A avaliação que Michelle Schneider faz da produção levantada é convincente em geral, articulando a produção paranaense aos princípios da arquitetura paulista. Contudo, não se desenvolve na dissertação – como também não se desenvolve no doutorado de Salvador Gnoato, seu ponto de partida – uma chave interpretativa para se compreender a especificidade do desenvolvimento da arquitetura paranaense a partir da influência brutalista paulista, nem como expressão formal-técnica-tecnológica, nem como materialização das condições sociais. A autora está mais preocupada em verificar o quanto esta arquitetura se aproxima da matriz paulista e não o quanto ela se separa e se autonomiza, o que resulta na inevitável impressão de que estamos diante de uma produção de segunda linha (14). Na ausência de um posicionamento claro sobre o estatuto da arquitetura brutalista paranaense, o melhor a fazer é aceitar o trabalho como um utilíssimo balanço provisório, como parte de um work in progress coletivo. Creio ser uma situação natural em trabalhos acadêmicos que estabelecem um diálogo intertextual com pesquisas que lhe antecedem, configurando-se um processo paulatino de aproximação do objeto de estudo, que vai aos poucos se tornando mais claro e bem delineado.

notas

NE

A publicação em Vitruvius aconteceu em março de 2011, em procedimento de acerto da periodicidade da revista Resenhas Online.

1

Os argumentos aqui tratados sobre os temas da influência e da interlocução foram desenvolvidos a partir de discussões em sala de aula com a professora Nadia Somekh e conversas com meus orientandos, em especial Marcelo Barbosa, doutorando, e André Marques, mestrando. O texto é, em parte, baseado na argüição feita durante a banca de defesa de dissertação de mestrado de Michelle Schneider Santos, intitulada A arquitetura do escritório Forte Gandolfi – 1962-1973, e ocorrida no dia 25 de fevereiro de 2011 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A banca foi formada pelos seguintes membros: Ruth Verde Zein (orientadora), Luis Salvador Gnoato (PUC-PR) e Abilio Guerra (FAU Mackenzie).

2

Na verdade, a “influência” é um termo vinculado ao pensamento analógico arcaico, com larga tradição na cultura ocidental. Em suas origens remotas, fazia parte de conjunto de crenças que concebia o mundo articulado por liames sutis, entre o macro e o microcosmo. No seu desdobramento para o pensamento médico, que resulta na teoria dos humores, o planeta Saturno – por exemplo – induzia ao temperamento melancólico e inflava a capacidade artística. WITTKOWER, Rudolf y Margot. Nascidos bajo el signo de Saturno. 3ª edição. Madri, Catedra, 1988.

3

Apenas para exemplificar, poderíamos lembrar que darwinismo social não deixa de ser uma teoria que distorce a concepção original de Darwin.

4

CAMPOS, Haroldo de. Deus e o diabo no Fausto de Goethe. Coleção Signos, n. 9. São Paulo, Perspectiva, 1981, p. 75, nota de rodapé. Campos usa também o termo “canto paralelo” para se referir ao processo de plagiotropia.

5

BLOOM, Harold. A angústia da influência. Uma teoria da poesia. 2ª edição.Rio de Janeiro, Imago, 2002, p. 24.

6

Estou me referindo aos romances de formação (Bildungsroman) tidos como paradigmáticos pela crítica literária: Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, de Goethe; O jovem Törless, de Robert Musil; Retratos de um artista quando jovem, de James Joyce.

7

Estou me referindo à argüição que fiz por ocasião da seguinte banca final de doutorado: GNOATO, Luís Salvador Petrucci. Arquitetura e urbanismo de Curitiba. Transformações do Movimento Moderno. Tese de doutorado. Orientador Bruno Roberto Padovano. São Paulo, FAU USP, 2002.

8

GUERRA, Abilio. Arguição na Banca de Doutorado de Luís Salvador Petrucci Gnoato, São Paulo, 25 de outubro de 2002.

9

Michelle Schneider menciona ainda que “as referências formais e funcionais do Clube Santa Mônica merecem conexões amplas. Em 1953, o projeto do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro de Reidy aparece como evidente filiação do brutalismo paulista” (p. 52). A datação do projeto, obviamente, coloca o MAM como precursor das grandes estruturas em concreto bruto desenvolvidas em São Paulo. Como a autora coloca como referência um texto de minha autoria, entendo que se trata de um simples erro de redação, não uma falta de compreensão dos argumentos ali tratados. Mas é curioso que Schneider fale em “conexões amplas”, como se o MAM não fosse uma referência direta. O que tenho defendido há muito tempo é que se trata de uma matriz importante e em geral negligenciada para se entender a arquitetura de Vilanova Artigas e seguidores. GUERRA, Abilio. Historiografia da arquitetura. Jornal de Resenhas, São Paulo, n. 65, Discurso Editorial / Usp / Unesp / Folha de São Paulo, 12 ago. 2000, p. 8. (disponibilizado em www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/01.001/3268). A evidente analogia organológica com os artrópodes, animais com vários pares de pernas, coloca o MAM como clara matriz formal e estrutural de alguns projetos de Artigas nos anos 1960. Se levarmos em conta, do lado carioca, que alguns projetos de Oscar Niemeyer possuíam também este conceito formal-estrutural (Hotel em Diamantina, por exemplo), e se considerarmos também, do lado paulista, o posterior abandono dos pórticos por Artigas, podemos arriscar a hipótese de uma curiosa “angústia da influência”, onde o fundador do “brutalismo paulista” vai conseguir sua autonomia diante da influência carioca quando consegue armar seu próprio argumento estético. A ausência de pórticos na obra de Paulo Mendes da Rocha parece ser uma comprovação deste desenvolvimento autônomo da arquitetura paulista, a partir de uma filiação de origem evidente. Há muito que falar sobre estas questões, o que seguramente farei em outra oportunidade.

10

A estrutura hiper-desenhada, com vãos significativos e soluções técnicas arrojadas dão ao conjunto um aspecto de edificação dispendiosa. Aliada à conhecida inexperiência construtiva dos arquitetos envolvidos, é verossímil pensar que o motivo alegado pela diretoria foi apenas uma desculpa diante de receios maiores.

11

“A posição neutra que os arquitetos Forte e Gandolfi adotaram é relevante, visto que pode ter auxiliado no seu sucesso naquele momento, quando exerciam plenamente suas funções, desenvolvendo projetos tanto de uso privado e quanto de uso público” (p. 129).

12

É interessante o quanto este episódio é similar ao ocorrido no mesmo período no Escritório Técnico Rino Levi, aonde a participação ativa na administração pública de um dos sócios, arquiteto Roberto Cerqueira César, acabou colocando em risco a saúde financeira do escritório.

13

GUERRA, Abilio. Arguição na Banca de Doutorado de Luís Salvador Petrucci Gnoato, São Paulo, 25 de outubro de 2002.

14

Michelle Schneider tem consciência da questão, como demonstra sua tímida tentativa de diferenciar a Clínica de Repouso João 23, construída em Curitiba, do edifício da FAU USP.

sobre o autor

Abilio Guerra, arquiteto, professor da FAU Mackenzie e editor do Portal Vitruvius.