A Cidade de São Paulo era contemplada há alguns anos atrás com monografias sobre as histórias de seus bairros, que resultavam de um concurso promovido anualmente pela Prefeitura Municipal. Creio que hoje esse concurso não exista mais, infelizmente, apesar da qualidade de inúmeros trabalhos publicados. Uma das melhores monografias dessa coleção foi a do historiador Roney Bacelli, sobre o Jardim América (Jardim América, São Paulo, PMSP, SMC, DPH, 1982). Embora alguns bairros paulistanos já contassem com pesquisas sérias a seu respeito, principalmente trabalhos realizados por geógrafos da Universidade de São Paulo, como Aroldo de Azevedo (veja-se, por exemplo, Pinheiros. Estudo geográfico de um bairro paulistano, São Paulo, EDUSP, 1963), o livro de Bacelli, que havia sido sua dissertação de mestrado, defendida junto ao Departamento de História da mesma Universidade, em 1982, foi um dos primeiros trabalhos de história social de um bairro da Capital paulista, tomando como caso um loteamento com características sociais e urbanísticas sui generis.

Também Ebe Reale, em 1982, havia publicado seu livro Brás, Pinheiros, Jardins: três bairros, três mundos (São Paulo, Pioneira e EDUSP), onde o Jardim América tem sua história contada segundo pontos de vista muito próximos aos de Bacelli, mas trabalhando com algumas fontes documentais específicas, como jornais da época, que permitiram Reale reconstituir aspectos da vida cotidiana daquele loteamento. Nicolau Sevcenko, em seu Orfeu Extático na Metrópole. São Paulo sociedade e cultura nos frementes anos 20, de 1992 (São Paulo, Cia. das Letras), retoma a história do Jardim América, destacando algumas das formas de sociabilidade então presentes naqueles anos, diretamente associadas a uma imagem de modernização do modo de vida e expressões de uma metrópole em gestação.

Mas, ainda que de passagem, Sevcenko vê a arquitetura do Jardim América com o mesmo desprezo que outros autores, como Benedito Lima de Toledo ou Pietro Maria Bardi. Este afirma em um texto de 1964: “Pode-se observar que quarteirões inteiros da recente arquitetura eclética, fruto do cruzamento entre o pretensioso e a manipulação dos estilos, por exemplo, o famoso Jardim América de São Paulo, foram salvos pelo verde que tem a mágica capacidade de chamar a atenção sobre si fazendo passar para segundo plano o espetáculo penoso das fachadas tipo Parthenon com colunas ímpares. Uma sebe, um grupo de vegetação, uma mancha de flores têm o poder de dar tom a uma casa” (In:Xavier [org.]; Arquitetura Moderna Brasileira. Depoimento de uma Geração, São Paulo, ABEA/FVA/PINI, 1987, p.388).

Para Sevcenko "a arquitetura introduzida pela Cia. City em alguns lotes a título de modelos de residências era bem menos expressiva (se comparada ao seu urbanismo), na sua vaga inspiração nos bangalôs típicos dos administradores ingleses em terras coloniais" (op.cit., p.127). Já Toledo (Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno, São Paulo, Empresa das Artes, 1996), por sua vez, vê uniformidade nas casas desenhadas pelos arquitetos da City, insistindo em uma leitura apoiada em Benevolo que, com seu olhar modernista dogmático, desqualifica toda arquitetura tipo cidade-jardim.

Entretanto, apesar da importância e pioneirismo dos estudos feitos por Bacelli e Reale, o urbanismo e, principalmente, a arquitetura do Jardim América ainda estavam por merecer uma pesquisa mais aprofundada. É isto que foi feito pela pesquisadora do Condephaat, a arquiteta Silvia Wolff, em sua tese de doutorado desenvolvida junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, sob orientação do Prof. Carlos Lemos, publicada o ano passado na forma de livro.

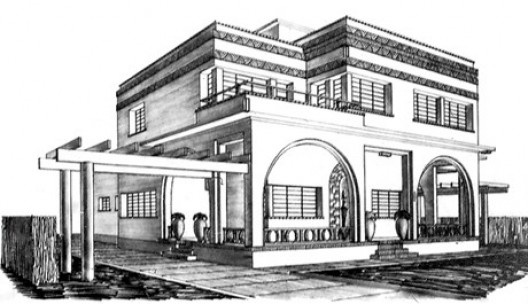

Primoroso visualmente, com uma programação gráfica clara e agradável, reunindo sem economia fotografias e desenhos de arquitetura, muitos deles originais, que ilustram o texto com precisão, o livro de Silvia Wolff revela um cuidadoso levantamento de informações junto, principalmente, ao Arquivo da Companhia City, empresa imobiliária responsável pela criação do Jardim América. Ainda que já tivesse sido explorado por outros pesquisadores anteriormente, como Bacelli, Souza e raros outros, a redescoberta do Arquivo da City comprova seu valor inestimável para a história da Cidade de São Paulo, em especial a história de sua arquitetura e de seu urbanismo. É nesse sentido que a pesquisadora não apenas aproveita muito bem o material documental, deixando claro para os leitores seus procedimentos, bem como o recorte que adota, mas também sistematiza os dados compulsados de modo a facilitar pesquisas futuras, sugerindo, de certo modo, que ainda há muito a desvelar no Arquivo da City, o qual – diga-se de passagem – deveria ser objeto de atenção de órgãos públicos preocupados com a memória paulistana, e não apenas da empresa que, ainda hoje, passados 90 anos de sua fundação, é atuante no mercado.

Mas vamos ao livro: conforme a autora nos diz em seu Prefácio, seu objetivo principal foi o "estudo das origens da City e da arquitetura que se implantou em seus loteamentos”, visando “conhecer sem preconceitos a arquitetura residencial, quase anônima, da primeira metade deste século, cuja presença é marcante na paisagem paulistana” (p.12). De fato, o trabalho em grande parte se debruça sobre a arquitetura do Jardim América, que foi o primeiro loteamento implantado pela companhia, bem como também analisa o surgimento da City.

Preocupada com a arquitetura desprezada do Jardim América, o ponto de partida da autora é a desatenção do próprio órgão em que trabalha, o CONDEPHAAT, para com aquela arquitetura que ela caracteriza como eclética. Reiterando o ponto de vista modernista que salva o traçado urbanístico e o paisagismo do loteamento, mas repudia sua arquitetura não moderna, o órgão estadual paulista de defesa e preservação do patrimônio arquitetônico ainda não reconheceu o valor dessa arquitetura que a autora tomou como seu principal objeto de estudo.

No primeiro capítulo Silvia Wolff sistematiza informações básicas sobre as propostas de cidade-jardim e de subúrbio-jardim, estabelecendo suas origens e referências históricas. Ao tratar da distinção entre esses dois conceitos a autora inicia afirmando o vínculo do urbanismo dos loteamentos da City à proposta de cidade-jardim. Observa, no entanto, a polissemia do termo e, em particular sua confusão com a noção de subúrbio-jardim. Mostra como o fato dos arquitetos Parker e Unwin terem projetado a primeira cidade-jardim howardiana – Letchworth, e também o primeiro subúrbio-jardim de amplo sucesso – Hampstead, tem contribuído para tal confusão terminológica e conceitual.

Com pertinência ressalta a importância dessa distinção, a qual, vale lembrar, provocou a ruptura de Howard, Osborn e outros seguidores dogmáticos – que se mantiveram fiéis à concepção de cidade-jardim enquanto um tipo ideal, alternativo às metrópoles e grandes cidades –, com Unwin, Parker e demais projetistas de subúrbios. Mas a autora deixa de lado uma análise do fundamental trabalho teórico de Unwin – o Town Planning in Practice, de 1909, ainda que este conste na bibliografia – no qual esse autor desliza o conceito de cidade-jardim para subúrbio-jardim. Assim, não enfatiza a cisão do Movimento pela Cidade-Jardim entre os ortodoxos howardianos e os pragmáticos alinhados a Unwin.

Ao abordar a trajetória profissional de Unwin e Parker, ainda no primeiro capítulo, as lacunas são muitas. Embora tendo recebido poucos estudos até hoje, as concepções e propostas desses dois arquitetos ingleses têm merecido uma crescente atenção pela historiografia, mas Silvia Wolff deixa de lado alguns trabalhos fundamentais para se reconstituir suas trajetórias profissionais. Menciono os mais importantes, como o de Walter Creese, The Search for Environment. The garden city before and after (New Haven, Yale University Press, 1966), pioneiro no estudo da cidade-jardim e suas ressonâncias nos EUA e o livro sobre a arquitetura doméstica de Barry Parker, de Dean Hawkes, Modern Country Homes in England. The Arts and Crafts Architecture of Barry Parker 1867-1944 (Cambridge, Cambridge University Press, 1986), contendo os 29 artigos do arquiteto escritos para a revista americana The Craftsman, entre abril de 1910 e outubro de 1912. Em tais ensaios Parker formula uma teoria da arquitetura “arts and crafts”.

Mas vale lembrar também outros estudos, como o de Standish Meacham, Regaining Paradise. Englishness and the Early Garden City Movement (New Haven e Londres, Yale University Press, 1999), Stanley Buder, Visionaries and Planners: the garden city movement and the modern community (Oxford e Nova Iorque, Oxford University Press, 1990), ou Peter Davey, Architecture of the Arts and Crafts Movement (Nova Iorque, Rizzoli, 1980), que analisam aspectos diversos da obra de Parker e Unwin, embora todos passando ao largo da atuação de Parker no Brasil. Deixam assim de situar a contribuição que a passagem de Parker por São Paulo, ainda que relativamente curta, teve na sua trajetória profissional. Nesse sentido o livro de Silvia Wolff, sem dúvida, traz uma contribuição importante, iluminando inúmeros aspectos da atuação do arquiteto inglês na capital paulista.

No entanto, a não apresentação de um estudo mais cuidadoso da arquitetura doméstica inglesa da segunda metade do século XIX, desenvolvida a partir das realizações de Philip Webb, aí incluindo a célebre “Red House” de Wiloliam Morris, não permitirá que a autora analise as proposições do Movimento “Arts and Crafts” em arquitetura e artes decorativas, ao qual a arquitetura de Parker irá se filiar. Em nenhum momento, inclusive, chega a caracterizar a arquitetura de Parker como sendo “arts and crafts”, corrente a qual a autora não aborda.

Por outro lado, não é destacada a importância da passagem de Parker por Portugal um ano antes de vir para o Brasil, desenvolvendo um plano de reforma do centro da Cidade do Porto, onde se aproximou da tradição construtiva lusitana que depois procurará recuperar em seus projetos de casas para o Jardim América.

No segundo capítulo é analisada a Cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX, seu crescimento e as transformações de sua estrutura urbana. A autora não deixa de fazer referência aos bons negócios da City, orientada pelo próprio Diretor de Obras Públicas, Eng. Victor da Silva Freire, desde a seleção de terrenos para aquisição pela empresa, passando pela implantação de melhoramentos públicos que a beneficiassem diretamente, até a modificação da legislação urbanística municipal, visando adequá-la às exigências da companhia. Nesse aspecto Barry Parker desempenhou um papel fundamental, ao apresentar uma justificativa teórica para a redução da largura mínima das ruas, bem como para a não obrigatoriedade de ruas retas e um traçado em xadrez, viabilizando seu projeto para o Pacaembu e a implantação de um novo padrão urbanístico na cidade.

Aqui Silvia Wolff expõe a atuação da City junto ao poder público, beneficiando-se de sua influência sobre os técnicos da Prefeitura e também sobre os legisladores municipais. Mostra as peculiaridades dos regulamentos da City, mais restritivos que os da Prefeitura e que definiram o padrão urbanístico da companhia. Porém, no item sobre o urbanismo em São Paulo seu estudo deixa muito a desejar, pela superficialidade com que trata as propostas e realizações do período, não esclarecendo aspectos importantes, como a diferença entre as concepções urbanísticas de Prestes Maia e Anhaia Mello, ou seus diferentes pontos de vista em relação à proposta de cidade-jardim.

Ainda nesse segundo capítulo, seu último item, que aborda os “padrões residenciais da elite paulistana”, tampouco traz novos dados ou leituras sobre o tema, embora destaque como se efetivou uma importância cada vez maior aos jardins nas casas e à arborização dos espaços públicos, criando-se as condições para a difusão do modelo bairro-jardim de inspiração anglo-americana.

Vale registrar que ao abrir esse capítulo a autora observa com pertinência que, embora os padrões adotados pela City em seus loteamentos paulistanos tenham sido influenciados pelas “experiências dos subúrbios ajardinados anglo-americanos e as cidades jardins britânicas” (e aqui se retoma a confusão entre subúrbio-jardim e cidade-jardim), os ideais utópicos presentes nesses modelos haviam desaparecido dos bairros-jardins da City.

Em certa medida alguns ideais utópicos, ainda que muito remotos, foram utilizados como chamariz para garantir as boas vendas de um empreendimento novo e diferenciado, como com os jardins internos, fato aliás percebido por Parker que insistia na importância desses “atractives”. A inexistência de um ideal utópico, entretanto, se manifestou na ausência de uma sociabilidade comunitária efetiva entre os moradores do Jardim América, da qual é exemplar o episódio do fim dos jardins internos e seu parcelamento segundo padrões menos restritivos que os até então aplicados pela empresa.

Esses jardins surgiram ao longo dos projetos para o Jardim América desde a proposta de Unwin e depois foram incorporados, com mudanças, na solução final de Parker. Eram 17 jardins com acessos através de vielas estreitas pelas ruas da quadra, permitindo as residências nelas implantadas terem duas frentes. Seu uso nos primeiros anos do bairro-jardim não é muito claro. Em fotos da época não encontramos sua utilização para atividades coletivas, pelo contrário, em geral aparecem quase sempre vazios, com um gramado ao centro e árvores e um caminho em seu perímetro. Quando a City decide não mais se responsabilizar pela manutenção dos jardins, a Prefeitura tampouco se interessa, uma vez que eles eram privados. Revelando total ausência de laços comunitários, também os moradores não assumem os jardins e estes são então loteados, numa solução totalmente favorável à empresa.

Lembremos que César Daly, em seu A Arquitetura Privada no Século XIX sob Napoleão III, de 1864 (Paris, Morel, 2 vols.), afirmava: “Nossa arquitetura suburbana (...) revela o espírito e o caráter da civilização moderna”. Anunciava então a força de uma arquitetura que surgia conjugada a uma nova forma urbana, o subúrbio. O tipo de subúrbio ao qual Daly se referia era aquele voltado exclusivamente à residência de setores sociais médios ascendentes ou mesmo uma classe social já enriquecida, do qual o Jardim América da São Paulo dos anos 1920 seria um bom exemplo.

Esse tipo de subúrbio, totalmente distinto do subúrbio fabril ou dormitório, Robert Fishman qualificou como “utopias burguesas”, uma “criação coletiva da classe média anglo-americana” (Bourgeois Utopias. The rise and fall of suburbia, Nova iorque, Basic Books Inc., 1987). Ao contrário das utopias de cunho socialista que marcaram o século XIX, de caráter fortemente coletivista – como no caso da proposta de cidade-jardim de Howard –, o subúrbio, aponta Fishman, “construiu sua visão de comunidade na primazia da propriedade privada e da família individual”. Acreditamos que o Jardim América possa também ser pensado como uma utopia burguesa, onde, como observa em 1938 Lewis Mumford, falando do subúrbio em seu A Cultura das Cidades: este consistia em “um esforço coletivo para se viver uma vida privada”.

Os empreendimentos da City, embora não se apresentassem como subúrbios, sequer como subúrbios-jardins, mas sim como bairros-jardins, visavam exatamente constituir em São Paulo a cultura do subúrbio anglo-americano de que nos fala Fishman ou Kenneth Jackson (Crabgrass Frontier. The suburbanization of the United States, Nova Iorque e Oxford, Oxford University Press, 1985).

No terceiro capítulo são apresentados outros loteamentos da City em São Paulo, bem como analisado seu padrão urbanístico e as iniciativas pioneiras de traçados pinturescos em loteamentos residenciais, mencionando o Jardim da Aclimação, projeto de Ramos de Azevedo. No segundo item desse capítulo é vista a atuação de Parker em São Paulo, em especial seu projeto para o Parque Trianon na Avenida Paulista. Mas nada é dito sobre seu plano de uma avenida-parque circundando a Cidade, aproveitando os fundos de vale dos rios Tietê e Pinheiros e articulando os bairros-jardins da City. Se por um lado comenta os planos de Parker para o Pacaembu e o Alto da Lapa, por outro lado não faz referência ao loteamento do Anhangabaú como sendo projeto de Parker. Surpreende a não abordagem desses planos, pois a eles o arquiteto se referiu nos documentos que escreveu e que a autora localizou no Arquivo da City, na pasta GG082 (Gerência Geral 082). Tampouco são mencionados os artigos publicados por Parker, logo após voltar do Brasil, nas revistas inglesas Garden Cities and Town Planning e Architects Journal, em que comenta os trabalhos que desenvolveu em São Paulo. Ficam assim, aqui também, alguns aspectos da atuação de Parker em São Paulo que poderiam ter sido mais aprofundados.

No último item desse terceiro capítulo Silvia Wolff deixa clara a política de vendas da City, o uso pioneiro que faz de algumas estratégias, em especial da publicidade. Mas analisa também como a empresa desenvolveu um esquema de financiamento bastante eficiente, criando uma identidade comercial própria no mercado imobiliário, garantindo uma marca de qualidade em seus empreendimentos.

Ao reconstituir a história da City, trabalho que já havia sido iniciado por Maria Cláudia Pereira de Souza (O Capital Imobiliário e a Produção do Espaço Urbano – o caso da Companhia City, São Paulo, FGV, 1988), a investigação de Silvia Wolff acrescenta muito pouco. Não chega a consultar uma publicação fundamental para a história da City que é o livro de seu advogado, que também foi diretor da empresa, Dr. Plinio Barreto. Em Uma temeraria aventura forense (A questão entre D. Amalia de Moreira Keating e a City of San Paulo Improvements & Freehold Land Co. Ltd.). Allegações finaes do advogado desta ultima (São Paulo, E. G. “Revista dos Tribunaes”), de 1933, temos documentado – do ponto de vista da empresa, claro – o processo que a viúva de Laveleye, o financista belga que havia criado a City, moveu contra a própria companhia. Nele encontramos longos depoimentos de Victor da Silva Freire, Bouvard e outros, extremamente valiosos para se aprofundar a história dessa que foi a maior e das mais antigas companhias imobiliárias do País.

No quarto capítulo, chamado “O Bairro”, o Jardim América é então estudado de perto, ainda que em menos de 20 páginas. São vistos os projetos para o Jardim América desde a primeira concepção até a executada por Parker. Nesse sentido, é preciso lembrar que o estudo pioneiro a respeito foi o de Hugo Segawa, em seu trabalho de graduação junto à FAU-USP, de fins de 1979, publicado como livro, com algumas alterações (Prelúdio da Metrópole. Arquitetura e urbanismo em São Paulo na passagem do século XIX ao XX , São Paulo, Ateliê Editorial, 2000), em que apresenta o conjunto dos desenhos para o Jardim América.

Permanece a dúvida sobre quem teria sido o autor do primeiro plano para o Jardim América, cujo traçado à maneira “beaux-arts” permite que lancemos a hipótese de ter sido Bouvard, consultor de Laveleye na ocasião, mas sem termos como comprovar nossa especulação. Quanto ao segundo projeto, é apenas de Unwin e não de Unwin e Parker, como a autora afirma.

No item seguinte é analisado o processo de ocupação do Jardim América entre fim dos anos 1910 e meados da década de 40. São vistas as modificações realizadas por Parker no plano de Unwin, e também aquelas realizadas após a volta de Parker para a Inglaterra, como a ampliação do loteamento até a Rua Chile, o fim dos jardins internos, a criação de dois clubes e uma igreja e a abertura da Avenida Nove de Julho, efetivando a ligação do Jardim América com o centro da cidade.

A denominação bairro para o loteamento Jardim América talvez seja um pouco abusiva. Reale, em seu livro já mencionado, prefere a denominação “Jardins”, incluindo além do Jardim América, o Jardim Europa, o Jardim Paulistano, Vila América e imediações até a Avenida Paulista, para se referir ao que considera um bairro, à maneira de Pinheiros e Brás, que também analisa. Creio que chamar o Jardim América de bairro só faz sentido após sua plena consolidação em fins dos anos 1950. Como o livro de Silvia Wolff faz um recorte temporal anterior a esse período, caracterizá-lo como um bairro nas décadas de 20, 30 e 40 parece-nos excessivo, até mesmo devido ao uso quase exclusivamente residencial do loteamento, que exclui todo tipo de atividade que pudesse implicar em convívios entre classes distintas, restringindo o comércio a poucas ruas, proibindo até mesmo escolas. Da mesma maneira, ao se permitir apenas dois clubes seletos e uma igreja, que vai se caracterizar por atender parte significativa da elite católica da Capital, foi reforçado o caráter altamente segregador do Jardim América, aproximando-o mais de um enclave, ainda que sem muros visíveis.

No quinto, último e mais longo capítulo do livro de Silvia Wolff, é estudada a arquitetura residencial do Jardim América. Esse é, de longe, o principal mérito do seu trabalho, ao chamar a atenção para uma arquitetura que a historiografia até então havia deixado de lado, apesar de sua presença expressiva na configuração da paisagem paulistana, como ressalta a autora.

No livro esse é o capítulo mais desenvolvido, revelando uma extensa e meticulosa pesquisa junto ao Arquivo da City, que permitiu a reconstituição das características de inúmeros projetos residenciais, sobre os quais é oferecida uma rica e primorosa documentação iconográfica.

Para Silvia Wolff a arquitetura de vanguarda foi uma exceção no Jardim América. Rigorosamente, salvo Brasília, ela é exceção em qualquer cidade brasileira. A arquitetura residencial analisada pela autora é, entretanto, uma arquitetura heterogênea, marcada por regionalismos e hibridismos, contemplando um amplo leque de estilos, mais presentes nas fachadas do que no agenciamento interno das casas. Nos seus programas funcionais a autora constata a permanência de um zoneamento interno que separa as esferas íntima, social e de serviços, mas vai acompanhando as modificações que vão acontecendo paulatinamente.

Destaca com acerto a preocupação de Parker em estabelecer uma relação da casa com a rua, adotando soluções de planta tipo “butterfly”. Outros arquitetos também vão aproveitar as possibilidades visuais da esquina em seus projetos, como mostram as casas das páginas 165 e 166. Também não passa desapercebido à autora a valorização que Parker faz de todas as fachadas, atribuindo aos fundos a mesma importância que a fachada frontal, um pouco antes, portanto, da vanguarda modernista européia estar preconizando tal princípio. Silvia Wolff ainda aponta com clareza a dificuldade de Parker em incorporar usos dos espaços já consagrados no modo de morar da burguesia paulistana. Mas a caracterização que faz da casa que Parker projeta para o gerente da City, Mr. Gurd, como um bangalô (páginas 178 e 179), parece-nos impertinente. Nesse caso acreditamos estar exatamente frente uma bela solução “arts and crafts”, contendo alguns elementos formais clássicos como o arco do pórtico, o ritmo e a simetria da fachada frontal, com suas amplas venezianas. A mesma observação vale para a casa do Sr. Mello de Castro, também lida como um bangalô pela autora e que nos parece mais próxima a um “cottage” rural, mas que também incorpora um vocabulário classicista.

A caracterização feita por Silvia Wolff das primeiras casas térreas do Jardim América como bangalôs parece-nos imprecisa em sua generalização. Até porque se apoia no pressuposto de que um bangalô continua sendo um bangalô mesmo sem suas amplas varandas que o cercam, podendo essas serem reduzidas “a um simples pórtico que marcava a entrada” (pág. 189). Entre amplas varandas e um simples pórtico há mais que adaptação, até porque esta nem se faria necessária no caso das varandas, que cumpririam no Brasil uma função de controle climático similar a dos bangalôs originais na Índia ou na Califórnia.

Apesar das ilustrações excelentes, registramos algumas imprecisões que poderão esclarecer melhor certos projetos. Assim, os desenhos da página 173 do livro não correspondem à foto da mesma casa na página interior. A foto da página 172 é a da mesma casa da foto, atual, das páginas 176/177. Constata-se o engano comparando-se as dimensões dos jardins frontais dessas duas casas (páginas 175 e 176/177), cujas diferenças são evidentes. Também a localização da casa da página 175 está equivocada, pois ela é a casa da esquina da Rua Colômbia com a Avenida Brasil. O desenho da página 181 está invertido. Nota-se que dentre as casas projetadas por Parker, Silvia Wolff deixa de comentar duas delas, a da Rua México e a da esquina da Rua Colômbia com a Avenida Brasil, sendo que esta última sequer é mencionada pela autora, embora apareça uma foto sua, na página 175, como já assinalamos.

Ainda nesse último capítulo são vistas as manifestações de uma estética regionalista, que ia do neocolonial hispanoamericano ao brasileiro, em soluções híbridas ou simplificadas, que Silvia Wolff mostra com fartos exemplos. Analisa também a difusão, ainda que com resistências, a partir dos anos 30, de elementos geometrizantes, bem como o desaparecimento de elementos decorativos em soluções despojadas que ecoavam as primeiras realizações modernistas. Outros estilos, como o normando e o tipo chalé, também são comentados pela autora, ainda que constituissem exceções.

Embora chame a atenção para as casas nada vanguardistas projetadas por Warchavchik, em 1945, Silvia Wolff não faz referência à casa projetada pelo mesmo arquiteto, aí sim com uma linguagem modernista, no lugar da primeira casa projetada por Barry Parker.

É de se questionar por que a autora não abordou também a arquitetura do Jardim Europa, loteamento contíguo ao Jardim América e que adota seu padrão urbanístico. Extensão esperta do loteamento da City, o Jardim Europa aproveita o sucesso do Jardim América e faz uso dos mesmos atrativos paisagísticos, como um pequeno parque e jardins internos às quadras. Tendo em vista a proximidade tanto física quanto temporal entre os dois loteamentos, e sabendo-se que o Jardim Europa também foi um bairro-jardim com uma arquitetura que é a mesma implantada no Jardim América, não fica claro por que Silvia Wolff, interessada que estava em conhecer a arquitetura residencial da primeira metade do século XX na Cidade de São Paulo, limitou sua análise apenas ao Jardim América, que termina por dar o título de seu trabalho.

No livro de Silvia Wolff percebemos que a parte que dedica à arquitetura do Jardim América é a mais desenvolvida e, sem dúvida, a que traz importantes contribuições à historiografia da arquitetura doméstica paulistana. Por outro lado, os demais capítulos tratam de modo pouco aprofundado seus temas específicos, configurando uma certa heterogeneidade do livro em seu conjunto.

Como tentamos apontar, a par de seus méritos, é um trabalho com altos e baixos. A história do bairro-jardim que a autora nos apresenta não traz maiores novidades, não contendo interpretação nova em relação àquelas de Segawa, Bacelli, Reale, Souza, Sevcenko e Toledo, que trataram de aspectos diversos do Jardim América, deixando entretanto sua arquitetura de lado, ou repetindo o coro dos modernistas, desqualificando toda produção arquitetônica eclética, neocolonial, de estilos ou mesmo “arts and crafts”, acrescentaríamos. A contribuição principal do trabalho de Silvia Wolff está, porém, em colocar à tona exatamente essa produção, documentando-a e analisando-a com cuidado, examinando com detalhes alguns projetos e fazendo aflorar uma interessante e diversificada arquitetura da “São Paulo de que gosto”, como confessa.

[texto originalmente publicado na revista Espaço & Debates, Núcleo de Estudos Regionais e Urbanos – NERU, nº 42, ano XVII, São Paulo SP, 2001. Reprodução proibida]

sobre o autor

Carlos Roberto Monteiro de Andrade coordenador do Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo.