Resenhamos um livro para estabelecer uma ponte com um futuro leitor; normalmente, se faz debruçando-se sobre seu conteúdo e seguindo as normas da revista. Mas, neste caso, começo pelo contexto em que se forjou o livro.

Um espaço institucional, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie — FAU Mackenzie, onde a autora é docente desde 2015. Um espaço que se mistura com outros de seu percurso: no mestrado, a Architectural Association School of Architecture (Londres, 1995), no doutorado, a Universidade Estadual de Campinas — Unicamp (2011) e, no pós-doutorado, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo — FAU USP (2014), onde conheceu textos, conviveu com pessoas e teve experiências que a levaram até esse livro. Essa trajetória é importante para entender quem ela é e como constrói aquilo que nos diz.

Queremos também comentar o objeto livro, porque dá sinais precisos do que será lido. Ele não é neutro, desimportante ou simplesmente necessário. Parafraseando a própria autora, é uma forma expressiva que segue a função textual que lhe serve de conteúdo.

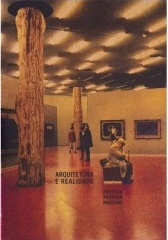

O exemplar de 308 páginas mede 155 mm por 225 mm; um formato que já demanda uma superfície de apoio, que tem espaço para comentários nas margens, que, de alguma maneira, pede uma leitura atenta (close reading). O papel, Pólen Natural 80 g/m², tem um acabamento fosco e rugoso, ligeiramente amarelado — como um documento mais antigo, histórico. A capa e a contracapa foram confeccionadas em papel Kraft 300 g/m², que lhes confere consistência. Apresenta uma tonalidade cobriza que, somada à cor preta dos cortes, dá ao livro um aspecto maciço, firme; é um desejo de coerência formal que impressiona.

Esse objeto aspira à permanência, à contundência do ser como forma: a forma de um livro sólido. Uma aposta da autora e do editor na complexidade e na contradição, pois o conteúdo do livro reitera a máxima marxista de que “tudo o que é sólido se desmancha no ar”. Assim, um objeto sólido será o meio pelo qual se dissolverão as visões da arquitetura nas últimas décadas. Brilhante e inquietante.

As sugestivas imagens de capa e contracapa são do interior do Kunsthal (1987) de Roterdã, na Holanda. Esse museu foi projetado pelo OMA, escritório fundado pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas, que é o autor mais comentado no livro (oitenta das 277 páginas falam do OMA ou de Koolhaas) e também o que tem mais referências (doze). Capa e contracapa são um spoiler subliminar do conteúdo. Na imagem da capa, uma vista interior do museu com algumas pessoas no centro da foto. Em primeiro plano, um homem idoso de aspecto cansado segura uma bengala. A seu lado, outro homem, também sentado, semioculto pelo primeiro, contempla um grupo de pessoas mais longe. Mulheres andando observam os quadros pendurados e os homens sentados. Nada dizem os quadros — praticamente só manchas pretas — e pouco diz a arquitetura da sala, apesar da proeminência de uma coluna-tronco na margem esquerda da imagem, que funciona com um artigo em caixa alta (“A” ou “O”) introduzindo a cena à direita. E de que trata a cena? A julgar pela localização das figuras femininas, aponta sua centralidade na arquitetura. Deixo aos leitores a interpretação do significado do homem idoso e quase sonolento na frente. A imagem da contracapa é um prolongamento dessa e também mostra uma mulher, além de conter o texto de outra mulher — a professora Ruth Verde Zein.

A presença feminina nas capas não é só uma alegoria exterior: nos agradecimentos, a autora reconhece o “compartilhamento do dia a dia com presenças queridas e conversas inspiradoras” de outras dez mulheres. Coroa a expressão do feminino a grafia “arquiteto/a”. Para quem lê, o recurso é um problema, pois interrompe o fluxo da leitura quando os olhos encontram a barra, para depois retomá-lo, não sem estranhamento. Contudo, considerando a intenção, há aí uma demanda para o leitor: pense no apagamento feminino do campo da arquitetura, e não só dele. O recurso é retórico, mas eficiente. Reitera-se a eficácia quando percebemos que a autora começa usando “arquiteto/a”, com o masculino em primeiro lugar — como gênero não marcado — e, no final do livro, opta por “arquiteta/o”, quando afirma que as “ações de cada arquiteta/o são indissociáveis das próprias visões de mundo a moldar ‘realidades’”. Exatamente a proposta do livro.

A escrita com sentidos múltiplos não se restringe às questões de gênero: expande-se na diagramação das páginas e das imagens e sobretudo nas notas de rodapé, com dados e comentários conectando rapidamente texto (corpo) e informações (notas) e criando um metatexto. Algo raro na crítica e na história da arquitetura no Brasil, que as evita quase sempre, e entre as editoras, que absurdamente as alocam no fim. As notas ensejam várias interpretações e sentidos — paralelos, síncronos, superpostos, diagonais —, contemplando as circunstâncias contemporâneas.

Dois texto curtos convidam à leitura. O da contracapa, de Verde Zein, anuncia o livro de “uma arquiteta brasileira e latino-americana” que examina criticamente “as relações entre forma e função”, salientando que o trabalho é “um esforço muito bem-sucedido de nos ajudar a compreender uma paisagem de alta complexidade” da arquitetura dos últimos setenta anos. O da primeira orelha, do professor Leandro Medrano, destaca o esforço conceitual e crítico frente ao mundo contemporâneo, cujos modelos civilizatórios devem ser revistos, como de fato a autora faz.

O sumário mostra o percurso que leva do funcionalismo até a realidade contemporânea e seus desejos. No prefácio, Verde Zein adverte que estamos frente à “construção de um entendimento sobre arquitetura contemporânea”. Afirmação certeira que revela o âmago do trabalho, pois “entender” significa apossar-se do sentido de algo que inquieta; nesse caso, a situação da arquitetura no mundo contemporâneo. E o entendimento se dá através da erudição: a “grande quantidade de conceitos e teorias de diferentes autores e épocas envolvidos na discussão”. O mundo retratado é complexo não só pelas produções e pelos atores (173 entradas no índice onomástico), mas sobretudo pelos conceitos e pelas visões de mundo analisadas, o que evita um viés hagiológico. A autora tampouco se limita a narrar uma sequência de fatos históricos, mas aproveita para tecer vínculos temporais que de alguma maneira a subvertem, sugerindo conexões mais amplas. Autoras/es entram e saem e tornam a entrar em cena desde o final da Segunda Modernidade.

É difícil estabelecer a origem da modernidade. Martins vai até Jean-Nicolas-Louis Durand para situar o funcionalismo em algum ponto no tempo com um ator que possa representá-lo. Contudo, em nove páginas, chega ao século 20 — enfrentando o tema da história recente, resultado das mudanças que se sucederam à Segunda Guerra Mundial —, à Inglaterra dos anos 1950–1960, com o Novo Brutalismo e os textos de Banham e ainda as obras dos Smithon. Críticos e historiadores como Colquhoun, Collins e Argan compõem a primeira leva da pesquisa histórica, mas logo aparecem Scott Brown e Venturi, vistos por meio de Montaner, fechando o capítulo 1, onde temas do funcionalismo e do racionalismo emolduram os debates sobre “forma e função”.

O capítulo 2 aborda o pós-modernismo. Inicia-se com a “demolição do conjunto habitacional de Pruitt-Igoe”, que Jencks eternizou como momento simbólico da morte da Arquitetura Moderna. Martins não se prende à figura alegórica, enfrenta o imediato pós-guerra (1950–1960) numa abordagem de duas pontas, em ambos lados do Atlântico Norte, Estados Unidos e Grã-Bretanha. O ponto de contato é a pop art, que, nascida em Londres, instala-se confortavelmente nos States. Mas, como “arquiteta brasileira e latino-americana”, Martins entrelaça reflexões do norte com visões do sul: Oiticica e Vilanova Artigas. Ao lado dos Smithon — e o grupo do Institute of Contemporary Arts —, são figuras centrais na “resposta crítica” à arquitetura frente aos dilemas abertos pela contracultura.

Fora do mundo anglo-saxão e do brasileiro, surge a visão culturalista de um Rossi, e se aborda o “problema da história”, sem esquecer as interpretações que desde os Estados Unidos trazem autores como Venturi, Scott Brown e Izenour, evidenciando as diferentes perspectivas impostas por contextos e circunstâncias.

Quebra o capítulo Louis Kahn, com o “problema do processo de projeto”. Inicialmente, o tema parece descolocado, outro fator a chamar atenção. A autora volta às questões da forma e da função, mas enfatiza a inversão do axioma dando primazia à função, que deforma a forma numa evocação. Identifica nas experiências de Kahn um processo de desarticulação dos preceitos — funcionalistas e racionalistas —, aumentando a complexidade, induzindo sua implosão.

Como peça-chave no desenvolvimento da arquitetura contemporânea comparece o arquiteto inglês Cedric Price com seu projeto Fun Place. Martins enfatiza o aspecto de “equipamento” do trabalho de Price analisando outros grupos experimentais — Archigram, Superstudio e Archizoom — e comentando trabalhos de artistas como Constant Nieuwenhuys e Yona Friedman.

“O problema da cidade” começa com Rossi e Scott Brown, Venturi e Izenour e deriva para as visões reveladoras de Koolhaas em seu livro sobre uma Nova York delirante, introduzindo o capítulo 3, onde se analisa “o declínio dos ideais”. Entram aí os filósofos, estabelecendo a mudança de perspectiva teórica do modernismo para o pós-modernismo: Lyotard, Guatari, Deleuze. Depois dos movimentos de 1968, substituindo os historiadores, surgem os críticos: de Virilio a Otília Arantes. Além de completar o quadro da complexidade, a inclusão desses pensadores emoldura a multiplicidade de “entendimentos”, como diz Ruth Verde Zein.

O ponto de partida é a Strada Novissima. Assim como Pruitt-Igor é alegoria consensual para o fim da Arquitetura Moderna, a exposição italiana é a representação canônica do início do pós-modernismo. Mas os passos se aceleram, refletindo o tempo da própria contemporaneidade. O texto cobra uma dinâmica multissetorial e interdisciplinar. Surgem os novos movimentos, ou visões de mundo, que se superpõem rapidamente; assim, em poucas páginas, passamos da Strada Novissima à exposição Deconstructivist Architecture, do MoMA (1988). E com o pós-estruturalismo chegamos às obras de Eisenman, Tschumi, Gehry e, novamente, Koolhaas.

A arquitetura se desmaterializa. Sensação ou percepção evidente nas obras de Toyo Ito, Grimshow e Nouvel. Mas o “pragmatismo dos programas complexos para a conexão com a realidade cotidiana do usuário, do contexto urbano”, surge como uma nova demanda — uma nova forma antes da ação que da teoria. A ação direta imobiliza a teoria, cuja finalidade doutrinal é colocada em xeque pela realidade. Uma realidade que se multiplica e se desmancha no ar. As formas adotam um caráter informal ou pragmático, ou as duas coisas. Nada é estático e nada é independente no contexto da contemporaneidade, que achata a realidade ao mesmo tempo em que a hiperconecta. Outros atores entram em cena, demonstrando a vitalidade, mas também a angústia que a realidade contemporânea demanda: de Pollock, Fontana e Tapié até, novamente, o OMA.

Contudo, Martins não cai na cilada da história linear. Retoma, aqui e em outras partes, autores já discutidos, estabelece conexões não só conceituais, mas de sentido e de interpretação. Não há superação, como prevê o ideário moderno, pelo contrário, a reflexão leva a experiências esquecidas, mas não extintas, como as de Price. Esse tratamento transversal da história, rompendo a sequenciação, é um dos grandes feitos do livro, é uma interpretação estimulante da abordagem proposta.

O capítulo 4 adentra o século 21 depois do ataque às torres gêmeas de Nova York. Entra-se no mundo virtual e digital, das comunicações e da informação. A tecnologia passa ao primeiro plano e oculta outras realidades cruas. Mas, no campo da arquitetura, filósofos e sociólogos (Latour, Baudrillard, Garcia dos Santos, Vattimo e Rancière, entre outros) não arredam pé, e podemos ver através deles o novo comportamento social e cultural. O neoliberalismo é a moldura que enquadra a realidade, mas, para enfrentar esse novo desafio, Martins defende a ética como estrutura central no processo de questionamento e de crítica — que aparece com menos ênfase. A ética procura regular e remete à ideia do coletivo, da comunidade e das formas de sociabilização. Novamente, Martins dá um salto e volta às experiências dos anos 1970, com o grupo Ant Farm, e as ideias de Buckminster Fuller e McLuchan, para tentar entender os desdobramentos contemporâneos traçando pontes que conectam e desenvolvem novos entendimentos entre passado e presente, apontados por autoras como Keller Easterling ou Anne Lacaton.

A desidratação do campo da crítica, evidente pela depreciação da utopia, vai encerrando esse capítulo enfrentando outra das formas da modernidade, a do “espaço métrico”, que na sua abstração pretendeu controlar o “espaço físico” ao largo do “espaço social”. O argumento se apoia nas sugestões de Sarah Whiting e Robert Somol, que propõem “avançar para além de uma arquitetura crítica focada em assuntos internos do discurso arquitetônico-social, assumindo uma postura proativa de considerar as melhores alternativas com base na realidade”. O tema final, “arquitetura como infraestrutura”, já foi discutido pela autora em outros textos. Os trabalhos de Lacaton e Vassal emolduram essa perspectiva, embora compareçam Price e Koolhaas, mas também uma experiência paulista, o Arte Cidade Zona Leste (2002), de Vito Acconci. “A arquitetura como infraestrutura é […] aquela que permite à cidade lutar contra a estruturação do espaço urbano por processos que o tornam fechado, opaco, impenetrável, segregado e, consequentemente, morto”.

“As ações de cada arquiteta/o são indissociáveis das próprias visões de mundo a moldar ‘realidades’”, mas cabe a nós construirmos as visões de mundo que têm sentido para nossa realidade — brasileira, latino-americana. Essa construção pressupõe conhecimento dos processos históricos que deram origem às visões contemporâneas, ainda que vindas do norte. A complexidade é irredutível (grande contradição), mas destrinchá-la requer um esforço intelectual e uma erudição que ilumine o caminho do entendimento — o livro em tela é uma lanterna nesse percurso. Sua leitura nos apresenta as circunstâncias que levaram a arquitetura a seu estágio atual, e o faz de uma maneira elegante, numa escrita que facilita o entendimento.

sobre o autor

Fernando Guillermo Vázquez Ramos é coordenador do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu. Foi coordenador do Núcleo Docomomo São Paulo (2018–2020) e coeditor da revista eletrônica Arq.urb (2010–2019). Doutor (Universidade Politécnica de Madrid, 1992); magister (Instituto de Estética y Teoria de las Artes, Madri 1990); técnico em Urbanismo (INAP, Madri 1988) e arquiteto (UNBA, 1979).

![Perspectiva do projeto <i>Fun Place</i>, 1963-1967, do arquiteto inglês Cedric Price<br />Imagem divulgação [Patrícia Pereira Martins, <i>Arquitetura e realidade</i>. São Paulo, Altamira, 2023, p. 10]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/e595aa5a1c19_guillermo_martins01.JPG)

![Perspectiva do projeto <i>Fun Place</i>, 1963-1967, do arquiteto inglês Cedric Price<br />Imagem divulgação [Patrícia Pereira Martins, <i>Arquitetura e realidade</i>. São Paulo, Altamira, 2023, p. 10]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/e595aa5a1c19_guillermo_martins01.JPG)