A idéia inicial é começar pelo “nada”, o nada aqui é um ponto de desenlace, de desfecho, de fim. Quando penso nos espaços tradicionais, como espaços duros, estáticos, penso também em espaços vazios. O vazio é um espaço fundamental? O vazio é o lugar do silêncio. O silêncio é o lugar da loucura, é o que associa ao corpo sussurros, murmúrios, grunhidos. “Se o silêncio dos cemitérios, dos campos de batalha é a dor, a voz incansável da morte é o seu silencio, gritar a verdade muda da vida nua, a matéria aniquilada” (1). Quando abandonamos um espaço, estamos fazendo-o silenciar, esmagando, maltratando, ou seja, estamos esmagando um nascimento, devorando um ancestral. No vazio, somos livres, entramos em uma dimensão arquitetônica onde tudo é possível, não existe nem passado, nem futuro, apenas o presente. Nós somos os carcereiros, donos da chave que abre e fecha, ou melhor, olha ou cega.

Quando pensamos e observamos algo abandonado, é necessário que utilizemos nossa imaginação simbólica e espacial.

Quando olhamos para as arquiteturas do abandono estamos privilegiando outro olhar, ou seja, estamos nos voltando para outra lógica, portanto é preciso fazer o pensamento pensar. É um mistério indecifrável, quando nos deparamos com uma situação de abandono na cidade, até que encontremos respostas e nos acostumemos com o quadro, como mais um objeto de decoração, fazendo com que alguns restos de construção sejam apreciados como ruínas. A partir dessa idéia, podemos partir de qualquer ponto, para qualquer lado, para cima, para baixo, horizontal, vertical. Qual é a forma? Para qual é a função? Por que essa arquitetura resiste? Por que existe?

Quando nos deparamos com o nada, com o pouco, toda a produção arquitetônica perde o sentido. Como questiona o arquiteto Fernando Fuão: “Em que sentido, em que sentido?” (2), e eu pergunto há uma verdade na arquitetura? Podemos pensar em arquitetura além de seus limites reais, e não somente em seus sentidos arquitetônicos, mas também sobre o mundo o qual a arquitetura traduz. Precisamos imaginar um espaço-corpo, um espaço-arquitetura e, ao mesmo tempo, uma arquitetura-corpo e vice-versa. A aparência seria a verdade e a não-aparência seria a morte. A filósofa Márcia Tiburi diz: “não olha, não terias coragem, mas se tiveres, e um pouco de raciocínio e técnica, ela logo te será apresentada sob uma forma mais compreensível, mais domesticada” (3).

Para Jean Baudrillard (4), Nova Iorque é a própria imagem do fim do mundo, do apocalipse e, ao mesmo tempo, de uma utopia realizada, mas que pode ser destruída e sempre reconstruída.

Quando falamos, fazemos, olhamos arquitetura, situamo-nos em limites de saber e de não saber, do ver e do não ver, do olhar e do não olhar, do real e do virtual. Acabamos sempre voltando a um mundo que é real, o qual só admite consensos, que é normal.

O arquiteto está em uma situação muito particular, pois está preso, não é um artista no sentido tradicional, não é alguém que está diante de uma folha em branco, não é alguém que trabalha frente a sua tela. O arquiteto pode ser comparado a um realizador cinematográfico, já que temos as mesmas pressas: encontramo-nos numa situação em que devemos produzir, em um tempo determinado, com um pressuposto dado e com determinadas pessoas, um objeto, uma coisa. Trabalhamos com uma equipe, em virtude disso, a qualquer momento, podemos ser censurados, de maneira direta ou indireta, em nome da segurança, do dinheiro. Temos censores profissionais em nossa profissão, nas prefeituras, no governo.

Michel Foucault chama esses sistemas de “regime de verdade” ou “regime de saber” (5), refutando nossas generalizadas crenças cientificistas (marxistas e não-marxistas) em torno da verdade e de um saber não-contaminado pela ideologia e pelo poder, ou seja, todo o poder é contaminado, todo o saber é doente. A partir disso, aonde poderemos encontrar um espaço livre e um meio de ultrapassar as repressões? Nietzsche, em Assim falou Zaratrusta, rebatiza a terra e a chama de “a Leve” (6). Heiddeger vai mais longe, chama a terra de “Fundo”, como se fosse o fundo de uma obra de arte, uma tela em branco, prestes a receber as primeiras camadas de tinta. A terra não tem qualquer valor de exposição, assim como a tela em branco. É como se vivemos em um outro espaço, mais livre.

John Rajchman (7) diz que a terra adquire importância não só na origem da obra de arte, mas na forma como permanecemos nela, da mesma forma acontece nos conceitos e nas obras de arquitetura. O que seriam então essas arquiteturas do abandono? Como elas se apresentam? São ruínas? Prédios abandonados? Favelas? Pedaços esquecidos da cidade?

Inicialmente, é preciso que não empreguemos a palavra conceito, pois essa palavra é muito pronta. Sempre estamos no domínio da invenção, no domínio do saber, no domínio do risco. Quando entramos no mundo dos abandonos, falamos ao contrário, do que não dominamos, coisas que são da ordem do fatal, que são da ordem do involuntariamente incontrolado.

Um dos caminhos para o arquiteto, que se vê frente a uma situação de abandono, é encontrar a dose exata entre o que controlamos e o que provocamos.

Quando pesquisamos o significado da palavra abandono, descobrimos uma diversidade de representações para ela, às vezes contraditórias, incompletas, desconexas.

Abandono pode ser a ação de deixar uma coisa, uma pessoa, uma função, um lugar. Podemos abandonar a família, abandonar o posto, abandonar o lar. Às vezes, abandonar é esquecer, renunciar. Abandonar a si mesmo, eu me abandono. O abandono antes de qualquer coisa é um estado, uma condição. É estar abandonado, sem cuidados, sem auxílio ou sem proteção.

Juridicamente, abandonar significa renunciar há algum direito, dever ou algum bem. Podemos abandonar um cargo, um trabalho. Abandonar a família, deixar de lado obrigações morais ou materiais para com certas pessoas. É possível abandonar um menor, uma criança, deixá-lo sem cuidados ou, ainda, podemos abandonar a casa, o domicilio, podemos separar os corpos, deixar de viver junto. Já psicologicamente, o abandono é uma neurose, a qual se caracteriza por uma grande insegurança, intolerância e agressividade, que mascaram uma demanda ilimitada de amor.

Giorgio Agamben (8) amplia um pouco essas idéias iniciais de abandono, trazendo, exatamente, a dualidade do termo, destruindo o conceito fechado de abandono. Isso é o que trago aqui para a idéia de arquiteturas do abandono. É preciso pensar que o abandonado é o que foge às regras, que está fora da normalidade, “não existe nenhuma norma que seja aplicável ao caos” (9). Quando tratamos de uma arquitetura do abandono, estamos fora, numa zona ou num estado de exceção. É o caos e a situação normal.

O abandonado é aquele que é posto à margem, o fora da lei, mais que isso, o abandonado é, ao mesmo tempo, o liberto, o livre. Quando abandonamos, estamos de certa forma entregando, se entregando, é confiar ou entregar o poder a um bando. O bando é aquele que atrai e, ao mesmo temo, repulsa. Quem, então, condena uma arquitetura à morte?

Quando nós, arquitetos, intervimos numa arquitetura do abandono, entramos num mundo de ilusão, de desmaterializações, de desvios, de ilusão. O que matar? O que ressuscitar?

Gilles Deleuze (10) diz que a desmaterialização é um desvio que provoca a percepção do sensível, ao vê-lo passar, não por sua matéria, mas sim por sua imaterialidade. A partir dessa noção, chega-se a acreditar em outras coisas, além das que se vê, e que se manifestam através dos lugares.

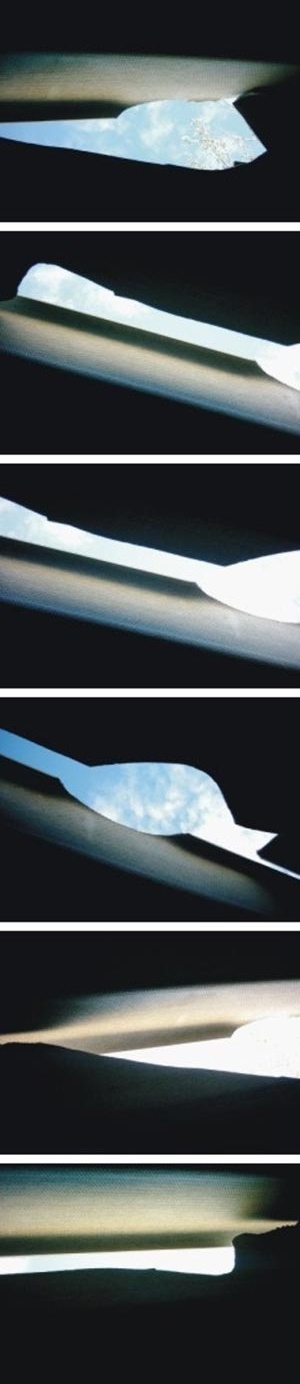

O cinema tem emprestado algumas noções à arquitetura, principalmente a noção de seqüência, como recorda Paul Virilio (11). Dito de outro modo, noções como deslocamento de velocidade, da memória em relação ao percurso imposto ou a um percurso conhecido, permitem-nos compor um espaço arquitetônico, não somente a partir daquilo que se vê, senão a partir daquilo que se memoriza em uma seqüência que se encadeia sensitivamente. E a partir daí, existem contrastes entre o que se cria e o que se estabelece na origem da percepção do espaço.

Se um objeto arquitetônico é a tradução de uma funcionalidade, se é unicamente o resultado de uma situação econômica, não pode ter sentido. As arquiteturas do abandono são, portanto, territórios de desestabilização, de contradição, de desvio, lugares onde se colocam, frente a frente, a realidade pretendida e a ilusão radical que nos cerca.

É nesse lugar que se criam espécies de vertigens, de onde podem surgir todos os tipos de conceitos, de propostas, de projetos e de tudo mais que se queira fazer ou desfazer.

Ainda assim, há algo que não se consegue resolver, que é insolúvel. Essa é uma arquitetura sem referentes ou, ao menos, abandonada. São objetos não mais identificados.

É nesse espaço que se reúnem a escritura, a ficção, a arquitetura, e evidentemente muitas outras coisas (12). É preciso criar acontecimentos nesses lugares de não-acontecimentos. Aliás, é preciso criar mais que isso, é preciso criar conflitos.

O acontecimento é aquilo que escapa à razão, à ciência, aquilo aconteceu e pronto, portanto o acontecimento é devir. Devir, por sua vez, é nunca imitar e nem se conformar com um modelo. Nunca se pergunta qual o sentido de um acontecimento, mas sim o acontecimento é o próprio sentido. Então, mesmo que a arquitetura queira o que queira, devemos buscar significar o que queira dizer, ela será desviada. Para toda a política, todo o poder-saber haverá um buraco-negro.

Desconfio de tudo que é consenso, tudo que é estatístico, sempre há um desvio. Todo o sentido original de uma obra ou de um lugar pode ser desviado. Um lugar abandonado pode ser reabilitado, reconvertido, reutilizado. A verdade é cinza. A arquitetura é cinza. Seu território é areia movediça. “O meu método é o trapézio” (13). A arquitetura é circo, é feita de malabarismos, saltos, contorcionismos, palhaçadas. Isso é que faz esses lugares enigmáticos, inteligíveis, mesmo para quem os criou. Felizmente, por esses motivos, continuamos vivendo num mundo tão pleno, tão determinado, tão funcional. Nosso mundo seria invisível sem essa potência de desvio. Esses lugares nos seduzem.

Arquiteturas do abandono são feridas. Ferimentos que não queremos ver. “A ferida não é só o que faz falar, mas também o que emudece. O eu é uma ferida. [...] a ferida é o aberto produzido por algo que vem de fora; mesmo quando irrompe na pele foi provocada por alguma força externa” (14). A ferida é o lugar, a arquitetura de onde pode brotar uma nova vida, é como se estivéssemos colocando a vida de lado, sem sentido, desviando, morrendo.

“Que a beleza venha da ferida: a beleza brotando do horror, sempre desse sem fundo que parece fazer falar a noite, do ponto em que se é tocado como com lâmina e aberto. A beleza não é a ferida que podemos ver, mas o objeto iluminado pela ferida. Uma ferida que ilumina com sua luz de trevas. A ferida é a verdade da vida nua dos seres, o ser é a abertura que sangra a vida, a vida é o que escorre de dentro do ser das coisas. Morte” (15).

Em Um médico rural de Kafka (16), a família é a ultima que vê a ferida, nós, arquitetos, também não olhamos para as feridas da cidade, seus abandonos, suas mazelas. A ferida vista de longe é repugnante; de perto, é pior ainda. O paciente pergunta: “Você vai curar minha ferida?”. O médico nada pode fazer a não ser observar, comparar, reduzir. Por um lado, a ferida está no destino do paciente; por outro, o médico consola dizendo que a ferida não é tão má assim. Cruzamos viadutos em nossos automóveis, mas não passeamos sob a sua sombra. Qual é a verdade dessa ferida?

Um dos problemas da arquitetura é que ela deve existir e rapidamente ser esquecida. Nem todo o espaço é concebido para ser contemplado de forma permanente. Os viadutos, por exemplo, são concebidos para serem percorridos rapidamente, são lugares de passagem. Por que esses espaços são esquecidos, abandonados? O arquiteto sempre está analisando, observando os lugares que descobre. Nos lugares do abandono, muitas vezes, desviamos-nos, quando atravessamos uma favela, não pensamos em arquitetura, não pensamos no lado estético que tem uma história. Podemos circular por ela como se estivéssemos num deserto, sem que encontremos nela a história da arte, a estética, a história da arquitetura. É como se atravessássemos um viaduto sem olhar por baixo dele (17).

O arquiteto Jean Novel (18) relata a mesma sensação, quando circula por algumas cidades americanas, as quais são acontecimento puro, não têm a pretensão de arquitetura propriamente dita. Segundo os princípios de Vitruvius, permite-nos voltar a uma forma primitiva de arquitetura, como podemos observar nos moradores de rua. Os sem casa vagam pela rua, pela cidade, entre os viadutos, as pontes, os túneis ou as praças, ou seja, o cidadão sem casa ocupa as dobras da cidade. Moram onde ninguém habita – sob e dentro dos viadutos, nas calçadas, nos cemitérios, nas ruínas – de sua invisibilidade, depende a sua sobrevivência; moram onde nós não moramos: nas sombras e no entre (19).

Nesse momento, nesse lugar, nesse espaço, nessa arquitetura é que tudo se borra, se esfuma, se acinzenta. É o momento da aparição e da desaparição. A filosofia é cinza. As fronteiras se embaralham, se libertam. É quando a vida nua libera-se na cidade, torna-se sujeito e objeto da ordem, dos conflitos (20). É a morte. Quando observamos uma edificação sendo implodida, nós, arquitetos, acabamos por desmantelar o mito da eternidade. Os objetos urbanos tendem a ter uma duração determinada e estão sujeitos à obsolescência física ou cultural, são uma podridão necessária.

É difícil ficar indiferente ao sobressalto, provocado por uma explosão, ainda mais acompanhada pelo desmoronamento de um edifício. A primeira emoção é a de ter se livrado do passado. Mas o que se vê a seguir, é o despejar de uma arquitetura de um terreno em detrimento de outra no mesmo local. Nas guerras, que devastam territórios, se produzem muitas vitimas e também muitos escombros, ruínas. E em seguida muitos edifícios, ruas, lugares, caminhos, viadutos, como se fossem os túmulos do passado.

Uma vez ali, de alguma forma, se terminou. Tendemos a reconstruções artificiais das evidências, das percepções, o determinante é sempre a abstração. A desaparição de que falo é aquela que penetra no conceito de nulidade, ou o conceito de nada, que evoca ao começo, na idéia de que uma forma desaparece em outra. É uma forma de metamorfose: uma aparição-desaparição, conforme a estética da desaparição, preconizada por Paul Virílio. Essa desaparição do abandono da arquitetura é aquela em que cada uma deve desaparecer, é um encadeamento, umas nas outras, onde em tudo implica sua própria desaparição.

Finalmente, o que presenciamos hoje é uma hiperutilização do espaço urbano. As cidades foram submetidas a constantes modificações. Quase sempre nos deparamos com uma matéria arquitetônica que está ali – foi edificada, abandonada, reconstruída – e que temos que modificar ou demolir - em todo o caso é com ela que temos que trabalhar. Antes de construir precisamos destruir alguma coisa. Quando demolimos confirmamos que somos “modernos”, que desejamos um futuro melhor e apagamos os passados.

No século XX, as edificações, em nome da corrida por novas tecnologias e materiais construtivos, têm sobrevivido muito menos tempo, pelas próprias condições da modernidade (21). Toda a ruína excita o corpo para explorar seus escombros e arredores em busca de um achado. Nas atuais ruínas, já não há nada para explorar, somente para ser explodido (22). Essa ruína moderna se diferencia de outras. Um edifício antigo sem uso e com fragmentos esparramados nos solo é um belo e nostálgico monumento, ao contrário, é um edifício moderno com placas de concreto celular caídas, é simplesmente um deplorável abandono.

Toda a demolição de grandes áreas urbanas, que pretendiam proporcionar ritmo e continuidade nas grandes cidades, não passa, hoje, de uma utopia tecnológica. Seria a nova ordem pensar em demolições sucessivas do mesmo espaço. Hidegger chama de ruína o movimento fundamental da vida (23). Não se trata de conservar signos do passado, nem de “reabilitar”, no sentido clássico, ao gosto burguês, trata-se de criar na arquitetura: o sentido e a essência, a partir de uma matéria bruta. A idéia consiste em saber que estamos realizando um ato arquitetônico em uma arquitetura desviada. Não estamos somente mudando o espaço, mas realizando uma espécie de mutação.

Como no filme Alien (24), de Ridley Scott, doença, morte, corpo, máquina, como a descamação da pele, furúnculos. Além de seu eterno retorno, como cascas, que desovam o mesmo monstro. Essa mutação tem sido, muitas vezes, perversa, quando se por um pouco de cor nas fachadas, pequenos telhados. Parece que, para quem olha do exterior, as coisas melhoraram muito, mas interiormente não passam de uma lavada de cara que só deve durar no máximo 20 anos.

Qual é então o futuro da arquitetura? “O futuro não será necessariamente arquitetônico, por uma única razão, não se inventou ainda um edifício que ponha fim a todos os outros, não se criou uma cidade que ponha fim a todas as outras, um pensamento que acabe com todos os outros, essa utopia ainda não se realizou é preciso continuar” (25).

Parece que temos de olhar para a “serendipity” (26), buscar uma coisa e encontrar outra, é a própria sabedoria. Quando nos deparamos com uma arquitetura do abandono, não podemos utilizar receitas prontas, que se conhecem de memória. Deve existir um mistério na criação, como um grande cozinheiro, que nunca dá detalhes de sua receita. Não precisamos ter a necessidade de dizer como se fez algo. Esse mistério é indispensável para que sejamos seduzidos pelo espaço.

notas

1

TIBURI, Márcia. Filosofia cinza. Porto Alegre, Escritos, 2004. A filosofia cinza busca a experiência do pensamento que se enfrenta com o próprio vazio que esboça a escrita como outro trabalho do conceito, em busca de que o pensamento reencontre sua vocação sensível.

2

FUÃO, Fernando Freitas. “O sentido do espaço. Em que sentido, em que sentido?” Revista Arquitexto, n. 3-4. Porto Alegre, UFRGS, 2003.

3

TIBURI, Márcia. Op. cit., p. 149.

4

BAUDRILLARD, Jean, NOVEL, Jean. Los objetos singulares: arquitectura y filosofia. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

5

“Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que tem o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro”. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade – 1: à vontade de saber. Rio de Janeiro, Graal, 1999, p. 12.

6

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falou Zaratustra. São Paulo, Martim Claret, 2003.

7

RAJCHMAN, John. Construções. Lisboa, Relógio D’água, 2002.

8

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte, UFMG, 2002.

9

Idem, ibidem, p. 27.

10

DELEUZE, Gilles. Proust e os signos. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1987.

11

VIRILIO, Paul. O espaço crítico. São Paulo, Editora 34, 1993.

12

BAUDRILLARD, Jean, NOVEL, Jean. Op. cit.

13

TIBURI, Márcia. Op. cit., p. 208.

14

Idem, ibidem, p. 195.

15

Idem, ibidem, p. 197.

16

KAFKA, Franz. Um médico rural. São Paulo, Cia da Letras, 1999.

17

FUÃO, Fernando Freitas. Sob viadutos. <www.fuao.arq.com>.

18

BAUDRILLARD, Jean, NOVEL, Jean. Op. cit.

19

RABINOVICH, Elaine Pedreira. “A casa dos sem casa”. Psicologia, ciência e profissão. Ano 12. n. 3 e 4. São Paulo, USP, 1992.

20

BAUDRILLARD, Jean, NOVEL, Jean. Op. cit.

21

SATO, Alberto. “Demolicion y clausura”. Revista Arq Uc, n. 59, El tiempo. Santiago do Chile, Ediciones ARQ, 2005.

22

FUÃO, Fernando Freitas. Arquitectura como collage. Tese de doutorado. Barcelona, Universitat Politécnica da Catalunya, 1992.

23

GLAVIC, Christiam. Caer em cuenta de la perdida de tiempo (perder la cueta de la cada Del tiempo). Revista Arq Uc, El tiempo. N.59. Santiago do Chile: Ediciones ARQ, 2005.

24

Ver mais em: www.hrgigermuseum.com

25

BAUDRILLARD, Jean, NOVEL, Jean. Op. cit.

26

Idem, ibidem, p. 113. “A palavra provem do sânscrito. É um belo termo para dizer que “a sabedoria”, está arraigada na literatura sagrada hindu desde muitos séculos.

sobre o autor

Eduardo Rocha, arquiteto e urbanista (CAU/UCPel, 1997), Especialista em Patrimônio Cultural (IAD/UFPel, 1999), Mestre em Educação (FaE/UFPel, 2003) e Doutorando em Arquitetura (PROPAR/UFRGS). Atualmente é Professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUrb/UFPel) e Professor Convidado no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) – Especialização em Educação, junto ao núcleo de Formação de Professores e Contemporaneidade (FaE/UFPel).