Foram mais de três séculos de espera. Somente em 1808, com a instalação de nossa primeira prensa tipográfica, tem início a venturosa trajetória da imprensa tupiniquim. Ainda que submetida, em seus primórdios, à censura prévia e ao jornalismo “chapa branca” do período régio, logo ela se diversificou em vários folhetins e jornalecos dispostos a desafiar o discurso monárquico e formar uma consciência civilizadora em nosso país.

Infelizmente, as condições materiais dessas publicações não eram das melhores, com prelos caindo aos pedaços, papel de qualidade sofrível e máquinas compradas de segunda mão de países mais desenvolvidos. Tardia, nossa imprensa teria de aguardar pela profissionalização.

Esse salto qualitativo inicia-se, timidamente, a partir de 1880. Com a Proclamação da República, o jornal assume uma posição de maior responsabilidade na vida pública do País, abandonando, aos poucos, o caráter artesanal de seus primeiros anos.

Porém, somente no século XX ele incorpora algumas novidades tecnológicas já utilizadas na Europa e nos Estados Unidos, tais como a impressão rotativa, o papel-bobina e a composição mecanizada de texto. A partir da década de 30, a imprensa brasileira cresce e se aprimora, encartando novos cadernos e reservando mais espaço para os anúncios publicitários.

Uma nova escrita

Com o final da Segunda Guerra Mundial, a vida urbana se acelera e imprime um novo ritmo de leitura ao texto impresso. O jornal brasileiro vê-se, então, pautado pela necessidade de mudança. Uma das primeiras publicações a encarar esse desafio foi o Diário Carioca, em 1951. Dirigido pelo jornalista Pompeu de Souza — que voltava de uma temporada nos Estados Unidos —, o Diário modifica seu estilo editorial, importando o modelo de redação adotado pelos melhores jornais norte-americanos. Também nessa época, o Jornal do Brasil empreende uma radical mudança em seus padrões editoriais e gráficos. Sob direção editorial de Odylo Costa Filho, e contando com o entusiasmo de jovens jornalistas (tais como Jânio de Freitas, Carlos Lemos e Wilson Figueiredo), o JB transforma-se, nas décadas de 50 e 60, no jornal mais arrojado do País.

Dinamismo e objetividade são as palavras de ordem desse novo jornalismo. Se antes o leitor era obrigado a ler toda a reportagem para descobrir, somente no final, de que assunto essa tratava, com a introdução de novos recursos de redação, tais como o lead e a técnica da pirâmide invertida, as principais informações são sintetizadas e atingem seu clímax logo no primeiro parágrafo. Esta nova hierarquia na notícia, não só facilitou a vida do leitor, que pôde então escolher mais facilmente o assunto de seu interesse, como também ofereceu ao diagramador um rico material para exercitar sua criatividade.

Grande parte do prestígio do JB decorria de sua ousadia intelectual. Nessa época, tanto a literatura quanto a arte brasileira atravessavam um período de maturidade cultural, renovando o já distante conceito de modernidade da Semana de Arte Moderna de 1922. Em 1956, o JB lança seu Suplemento Dominical, embrião do famoso Caderno B, que se tornaria o modelo de quase todos os cadernos culturais publicados posteriormente. Criado e supervisionado pelo poeta Reynaldo Jardim, colaboraram com as páginas do Suplemento, dentre outros, os poetas concretos Décio Pignatari, Ferreira Gullar e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos.

Em 1957, o Suplemento divulga o primeiro “Manifesto” da poesia concreta brasileira, confirmando sua vocação vanguardista. Basicamente, a poesia concreta rompe com a linearidade da página, trans-formando-a num espaço fragmentado sujeito à livre investigação do olhar. Atuando como um objeto dinâmico, a palavra concretista incorpora a cor, os estilos de letra, e utiliza os espaçamentos e as entrelinhas como elementos ativos na estrutura do poema. O branco do papel torna-se, com isso, uma espécie de cenário para o material tipográfico desfilar seus contrastes, tensões e significados. Assim como o novo jornalismo, a poesia concreta brasileira insere-se no contexto eminentemente visual do complexo urbano, estendendo sua influência para outras áreas, como o design e a música popular.

A guerra dos brancos

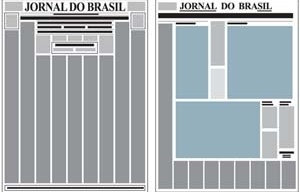

Em 1956, Odylon Costa Filho, por insistência do poeta Ferreira Gullar e do jornalista Jânio de Freitas, convida o escultor mineiro Amílcar de Castro para realizar a mais importante reforma gráfica empreendida por um jornal brasileiro, demonstrando que a ousadia do JB não se limitaria ao conteúdo editorial. Segundo o jornalista Wilson Figueiredo, antes da reforma, o JB “era um jornal praticamente sem notícias, encostado nos anúncios classificados e vivendo em função destes”. Figueiredo conta que Amílcar se deparou com “um material gráfico arcaico, com fios grossos, tipos que borravam e uma impressora envelhecida”. Um jornal pesado, de linguagem rebuscada, com excesso de elementos e praticamente sem fotografias. De doer os olhos.

Contraste e assimetria foram os principais recursos adotados pelo projeto de Amílcar, que praticamente rompeu a espinha-dorsal que dividia a antiga diagramação em duas metades simétricas. Como numa pintura de Mondrian, ele utilizou os contrastes entre os elementos verticais e horizontais para orientar o leitor por uma página mais funcional e atraente. A tipografia, padronizada na fonte Bodoni, diversifica-se em tamanhos e pesos, facilitando a hierarquização do conteúdo editorial. A fotografia, amplamente utilizada, alia-se às novas técnicas de edição jornalística, oferecendo ao leitor uma síntese visual da notícia. Inspirado pelo concretismo, Amílcar abusa do branco do papel, abrindo maior espaço entre as colunas e eliminando os fios que antes as dividiam.

Porém, toda revolução encontra suas resistências. Os classificados, que tradicionalmente ocupavam toda a primeira página, foram parcialmente mantidos, num formato em “L”, à esquerda do layout. O famoso “L” do JB (que permaneceu até meados dos anos 90), mais do que uma marca registrada, foi uma solução extremamente inteligente, pois, além de contribuir com a assimetria do novo projeto, manteve parte da antiga identidade do jornal.

Para o poeta Ferreira Gullar, o grande balão de ensaio para a reforma gráfica do JB foi a revista Manchete, onde trabalhou com Jânio de Freitas e Amílcar de Castro, ou seja, parte do time que integraria, nos anos seguintes, a redação do jornal. Gullar conta que um dia, Otto Lara Rezende, editor da revista, solicitou a ele uma matéria sobre um busto do poeta Manuel Bandeira que estava proibido de ser exposto numa praça de Recife. Com uma idéia já em mente, Gullar requisitou duas fotos: uma do próprio Bandeira, e a outra do tal busto. “Peguei a página da revista, abri, e coloquei um título de fora a fora. Posicionei as duas fotos, uma maior, e a outra menor, no centro da página. Escrevi dois blocos peque-nos de texto, de conteúdo simples. O resto da página ficou todo em branco”. Adolpho Bloch, proprietário da Manchete, ficou furioso ao ver o resultado impresso. Após esse pequeno “escândalo”, Borjalo, desenhista de humor da revista, confeccionou um cartaz, pregado na parede da redação, que ironicamente denunciava: “Preconceito de cor. Guerra contra o branco!”.

E foi assim, também superando alguns preconceitos, que o JB aos poucos se despojou de fios, vinhetas, tipos de qualidade duvidosa e outros excessos passadistas. Nas páginas do Suplemento Literário, Amílcar e Reynaldo Jardim gozavam de maior liberdade, esbanjando ousadia. Nos outros cadernos, em parceria com Jânio de Freitas, a reforma foi mais cautelosa, levando alguns anos para concretizar-se. Ainda assim, Nascimento Brito, gerente do jornal, por vezes reclamava que o “papel era caro” para ser desperdiçado “desta forma”. Já a condessa Pereira Carneiro, diretora do JB, simpatizava com essas novidades, pois sabia que somente dessa forma asseguraria a sobrevivência de seu negócio frente às exigências de um país que se modernizava.

A vanguarda na oficina

“O jornal não tinha recursos suficientes para fazer uma grande reforma de uma única vez. Isso levou a uma criatividade de pobre fingindo ser rico”. Wilson Figueiredo descreve, dessa forma, o estágio nada promissor em que se encontrava a imprensa carioca na época. Segundo ele, com exceção do Diário Carioca, todos os periódicos possuíam um parque gráfico datado, com equipamentos e práticas anteriores à guerra.

Diagramar, em sua definição moderna, é planejar a arquitetura da página levando em conta tanto o aspecto formal quanto o tecnológico. Ciente dessa tarefa, Amílcar foi à oficina do JB para melhor entender como esta funcionava. Lá, encontrou uma prática antiquada, onde a diagramação ainda era feita diretamente na rama tipográfica, sem nenhum planejamento que otimizasse tempo e material. Havia, por vezes, um boneco tosco que de pouco (ou nada) servia ao paginador da rama, que quase sempre iniciava a distribuição de uma matéria sem saber ao certo que espaço esta ocuparia.

Devido a isso, a reforma que viria a se processar na redação do JB, estender-se-ia, obrigatoriamente, à oficina. Auxiliado por Jânio de Freitas, Amílcar introduziu o moderno sistema de diagramação, baseado no cálculo da quantidade de toques das laudas e sua relação matemática com as unidades de medidas tipográficas. Nesse novo processo, o diagramador, após quantificar o texto, esboçava sobre um “espelho” do jornal o layout da página, determinando os espaços a serem ocupados por títulos, fotos, anúncios, etc. Esse espelho era posteriormente encaminhado à oficina, servindo de modelo para o paginador combinar, de forma precisa, os textos linotipados e os clichês das imagens.

Como toda mudança de ordem prática, invariavelmente, também altera o convívio e as relações hierárquicas de trabalho, o projeto de Amílcar reunia ingredientes suficientes para despertar certas inimizades. A começar pela eliminação do excesso de fios e de fontes, decisão que interferia num dos orgulhos maiores do tipógrafo tradicional: o desejo de utilizar, muitas vezes sem propósitos, todos os recursos que sua oficina dispunha. Outro provável desconforto viria de uma certa perda de status do paginador da rama, que teria poucas chances de exercitar sua criatividade sobre uma página que recebia, a partir de então, praticamente pronta.

Felizmente, nada disso aconteceu. Segundo Wilson Figueiredo, “o pessoal da oficina também sentiu a facilidade do novo processo, e gostou”. Ferreira Gullar, por sua vez, comenta que as visitas à oficina eram constantes, “pois o Suplemento era sempre uma confusão, uma novidade para eles. O Amílcar ficou muito ligado a eles, que se entusiasmavam muito com o que estavam fazendo, pois sentiam que era uma coisa nova”.

Diagramando o progresso

Eis que surge o mundo digital. Com a Internet, o jornal é obrigado, novamente, a reinventar-se. Devido a isso, tornam-se constantes as reformas gráficas de nossos jornais e revistas, muitas delas, infelizmente, realizadas por designers estrangeiros. Entregamos, de lambuja, parte de nossa cultura gráfica para escritórios de Nova York, Londres, Madri… Em entrevista para O Estado de S. Paulo, em 1998, Amílcar criticou boa parte desses projetos. “De um modo geral, acho muito ruins. Graficamente, os jornais pioraram muito. Há a intenção de botar muita coisa numa página só e essa profusão de títulos e textos, misturada à cor, cria uma confusão muito grande na cabeça de quem vai ler. Há muito mau gosto na cor e na distribuição dos assuntos, fica tudo atropelado. Os jornais de hoje não têm caráter. Você passa pela banca, vê os jornais expostos e, se abstrair o nome, não consegue distinguir qual é qual”.

Amílcar de Castro, que faleceu em 2002, foi um dos colaboradores do movimento neoconcreto (uma dissidência carioca do concretismo) e um dos artistas brasileiros de maior prestígio internacional. Sua trajetória no setor gráfico, igualmente importante, registra passagens pelas revistas A Cigarra, O Cruzeiro e Manchete, Folha de S. Paulo, dentre outros. Para Wilson Figueiredo, ele era um sujeito de bom convívio, mas, também, um ortodoxo que não fazia concessões. “Se achava que a página devia sair em branco, ela saía”. Longe de ser uma atitude arrogante, essa intransigência refletia o desejo quase urgente de contribuir com a tardia modernidade do País.

No entanto, essa modernidade não viria apenas com a instalação de sofisticados parques industriais. Resultaria, também, do confronto entre nosso precário estágio tecnológico e nossa complexa realidade social. Assim como Brasília (uma cidade moderna planejada do zero), o projeto gráfico do JB (com tipos gastos e maquinário antiquado) retrata um período em que o Brasil se auto-diagnosticava, superando parte de seu atraso com talento e ousadia. “Uma criatividade de pobre fingindo ser rico”. Um momento especial. Desperdiçá-lo seria perder, novamente, o bonde da história.

nota

1

Artigo publicado originalmente em Revista Tecnologia Gráfica, nº 44, abr. 2005.

sobre o autor

Norberto Gaudêncio Junior é designer gráfico, técnico em artes gráficas pela Escola Senai Theobaldo De Nigris e autor do livro A Herança Escultórica da Tipografia, editado pela Rosari