Partindo das teorias do semioticista russo Mikhail Bakhtine, Julia Kristeva cunhou o conceito de intertextualidade, dizendo que todo texto é absorção e transformação de uma multiplicidade de outros textos, ou ”todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto. No lugar da noção de intersubjetividade se instala a de intertextualidade” (1). Perrone-Moisés diz que “entende-se por intertextualidade esse trabalho constante de cada texto com relação aos outros, esse imenso e incessante diálogo entre obras que constitui a literatura. Cada obra surge como uma nova voz (ou um novo conjunto de vozes) que fará soar diferentemente as vozes anteriores, arrancando-lhes novas entonações – diálogo infinito/obra inacabada“ (2).

O conceito de intertextualidade, na literatura, é aplicável também na filosofia, como tem demonstrado Derrida em suas obras. Como podemos depreender das palavras de Kristeva e Perrone-Moisés, a intertextualidade de um espaço de intermediação entre diferentes vozes, um espaço surgido do diálogo entre diferentes obras, textos, não necessariamente pertencentes a uma mesma época histórica. Falando especificamente do espaço urbano,poderíamos discutir sobre o espaço de intermediação entre diferentes ações (a partir de diferentes vozes) com intenções conflitantes que poderiam engendrar novas possibilidades, possibilidades de des-territorializações e re-territorializações.

Através desse “processo” da intertextualidade, surge um espaço onde a constituição de uma concatenação hierárquica do discurso, ou de uma autoridade e autonomia de um texto sobre outro(s), entendidos aqui como intenções programáticas e determinações de desenho definidos pelo arquiteto, não é mais possível; o centro, ou centros, antes localizados justamente nos textos, desloca-se para essa zona intermediária, para esse espaço entre os textos e a relação, “o diálogo” que se estabelece entre os textos passa a prevalecer sobre a unidade antes inviolável do discurso de cada texto se tomado isoladamente.

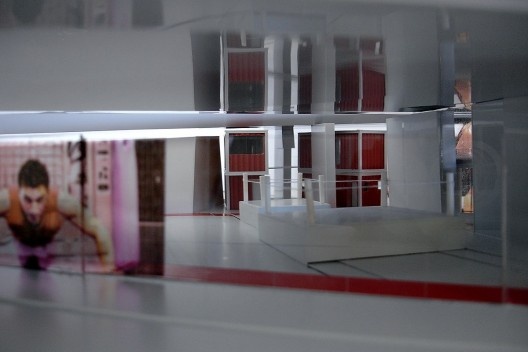

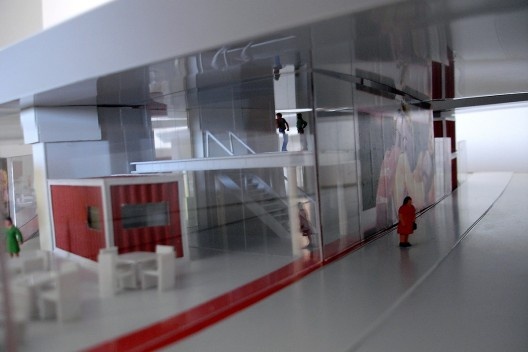

Figura 8 – Espaço multi-uso sobre Mezanino (dança/leitura/computadores) + Biblioteca / Pré-escola abaixo-praça cultural. Ao fundo, academia de boxe-praça esportiva

Muito próximo do que chamamos de transdisciplinaridade, a intertextualidade, nesse processo de inter-relação entre obras, abre a possibilidade para que a unidade (transcendental) de um edifício teórico não seja mais concebida a priori ou que o discurso esteja atrelado a um princípio-guia capaz de influenciar, ou direcionar, ou conduzir, ou encerrar as expressões posteriores advindas, de certa forma inibindo a criação, particularmente na arquitetura, campo de nossa pesquisa.

No campo da Literatura, como no da Filosofia, e, porque não, em Arquitetura, tradicionalmente vemos uma preocupação do discurso com a explicitação, explicação, avaliação (propriedades transitivas) do objeto, com uma tendência à unificação final do sentido, objetivando talvez sua permanência e sua transformação em referência, conduzindo a leituras homogeneizadoras, previsíveis.

Ao contrário, com a intertextualidade, onde antes tínhamos a prevalência da estabilidade, do absoluto, da hierarquia, da legibilidade, do discurso dominante, esses dão lugar a um objeto híbrido, a uma estrutura não-centrada aberta à ambigüidade, à ambivalência dos sentidos, aos paradoxos, à instabilidade das certezas antes tomadas como verdades inquestionáveis.

Inaugura-se, assim, uma fase em que passam a prevalecer o intersticial, as interseções, o entre, constituindo-se um campo muito fértil às experimentações, às apropriações livres, ao evento, à criação e à “jouissance” (3), pois o seu objetivo não é sua validação por intermédio da explicação de outros textos, mas sua própria produção, aberta à infinidade e ao não-esgotamento, sempre em processo, sempre por vir – discutiremos melhor esses aspectos à luz da arquitetura – “sem que se vise ao estabelecimento de um sentido final – coincidente ou contraditório com o sentido incorporado” (4).

Porém, ainda seguindo Perrone-Moisés, tradicionalmente o que temos nos campos das linguagens (Literatura, Filosofia e, como estamos podendo perceber, também na Arquitetura) ainda é uma prevalência do que conhecemos por metalinguagem, uma linguagem “que tem por objetivo explicitar uma outra linguagem (...) Não podemos imaginar uma metalinguagem de tipo lógico que deixe suspensos os sentidos, que se permita reticências, sugestões inconscientes ou sensoriais, que assuma em sua própria textura os não–ditos do inconsciente, suas perdas incalculáveis, que favoreça a proliferação indefinida dos sentidos” (5).

Por essa perspectiva, o que historicamente estaria ligado a uma tendência de institucionalização e compartimentação do saber segundo os moldes acadêmicos – separação entre as disciplinas científicas e artísticas, por exemplo – com a formatação, e institucionalização, de um discurso no qual a busca por um significado era fundamental, em que, segundo novamente Perrone-Moisés “o sentido geral convergia para uma significação prioritária (discurso monológico)“ – não estariam aí situados os arquitetos próximos da escrevência em literatura? – com a intertextualidade, a necessidade de uma unificação coerente final dá lugar a uma “intercambialidade” (6).

Entenderíamos, assim, essa “intercambialidade” como deslocamentos constantes e pluralidade dos significados e sentidos possibilitados por um cruzamento intenso de diversos textos, distantes no tempo, diferentes no gênero, nas prerrogativas, nos objetivos, estimulando, dessa forma, a formação de um saber em constante processo, alimentado por incessantes elaborações e re-elaborações concretizadas, justamente, pelas múltiplas relações, baseadas não em causalidades ou continuidades e concatenações dos significados e sentidos entre textos, mas nas transgressões desses sentidos, nos devires que podem surgir dos cruzamentos entre as obras, as linguagens, sejam elas artísticas ou científicas.

Não estaríamos falando aqui justamente de uma posição adotada por certos arquitetos muito próxima daquela adotada pelos escritores na literatura? Vide, por exemplo, a produção artística como teórica de arquitetos como Peter Eisenman (7) e Bernard Tschumi, e seus estreitos vínculos com a lingüística e a filosofia. Talvez possamos dizer que, com a intertextualidade, a existência da humanidade não mais estaria vinculada à incessante tarefa de perseguir sua essência através de suas diferentes e compartimentadas formas do pensar e do ser.

Entretanto, falamos de uma intertextualidade que está mais vinculada à idéia “imaterial” de um espaço de intermediação, porque entendido como estratégia potencializadora e detonadora de um processo de cruzamento entre diferentes e diversos textos, discursos, linguagens, do que propriamente à constituição de um espaço “material” (tome-se aqui esse termo em sua dimensão arquitetônica, ou seja, relativo às “situações” afeitas à arquitetura como interior/exterior, público/privado). E se, a partir desse momento, passássemos a chamar esse espaço de intermediação, em seu sentido imaterial, aplicável às obras literárias, de espaço intermediário, ou de entre da arquitetura, ou seja, um espaço material, pois constituído a partir das relações entre interior e exterior? Apesar de o próprio Derrida ter deixado claro certa vez que arquitetura é construção, material, correspondências podem ser verificadas, como vimos, entre os espaços de intermediação literário e arquitetônico (8).

Em Le plaisir du texte, Barthes faz uma distinção entre o que chama de Texto de prazer e Texto de Gozo (“jouissance”, mencionado mais acima), sendo o primeiro aquele que contenta, preenche, dá euforia, aquele que vem da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura, e o segundo, aquele que coloca em estado de perda, que desconforta, faz vacilar os alicerces históricos, culturais, psicológicos do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores, de suas lembranças, põe em crise sua relação com a linguagem (9).

Se atentarmos para essas duas definições, veremos claramente as correspondências existentes entre essa diferenciação que Barthes faz sobre o texto e as discussões acerca dos discursos monológicos e a intertextualidade – condição para o que Perrone-Moisés denomina Discurso Dialógico, no qual “a palavra tende a ser bivocal ou polivocal, estabelecendo múltiplos contatos no interior do mesmo discurso ou com outros discursos” (10).

Contudo, que relações poderiam ser estabelecidas entre as discussões feitas até o momento, aplicáveis como vimos no campo das linguagens escritas, com a arquitetura e, particularmente, com o discorrido acerca dos arquitetos com tendência para escrevência ou escritura em arquitetura?

Na história da arquitetura sabemos que o arquiteto quase sempre cumpriu um papel de definidor dos espaços e usos que esses espaços deveriam abrigar. Difícil imaginar algo muito diferente desse papel a ele outorgado, afinal, traduzir em espaços adequados “ao morar”, no sentido amplo do termo, sempre foi uma prerrogativa dessa profissão.

A questão talvez se evidencie no momento em que esses espaços passaram de respostas aos anseios e necessidades do momento para se tornarem referências arquitetônicas auto-evidentes, ou seja, soluções que passaram a ser utilizadas como premissas projetuais verdadeiras adotadas acriticamente e indiscriminadamente.

Disso advêm algumas questões correlatas: todas as pessoas se apropriam e percebem o espaço, ou a forma, da mesma maneira, ou, na maioria das vezes, como o arquiteto pretende que elas percebam ou se apropriem? É possível o arquiteto determinar que exista uma forma adequada para cada tipo de uso, imaginando uma uniformização da percepção forma-espacial e uma estandardização dos movimentos das pessoas nesse espaço? Os espaços tradicionalmente identificados como espaços de circulação na cidade como um viaduto ou ponte, por exemplo, utilizados como lugar de encontro ou local de lazer por pessoas que praticam certos esportes radicais ou que desejam estruturar locais de atividades, públicos e gratuitos ou não, parecem demonstrar que não. Como exemplo concreto, podemos citar o caso do ex-boxeador amador Nilson Garrido (figuras 1 e 2).

Conhecido nacionalmente, motivo de reportagens e tema de publicações, Garrido, “administrador” da Academia de Boxe Cora Garrido, localizada sob o viaduto do Café em São Paulo, aponta-nos uma possibilidade no processo de contaminações constitutivas de espaços residuais urbanos centrais associados às estruturas existentes a partir de um trabalho voluntário (vontade de atuar).

Morador do lugar, por não ter lugar, Garrido, em parceria com Cora Batista Garrido, minam a “representação” [o que aquilo apenas “representa”, o ser fraco, o espectro, o fantasma] e “identidade original” de um local (não-lugar?) “historicamente” indesejável e condenável ao criarem e estruturarem um lugar esportivo e cultural hospitaleiro, um “centro de ressocialização”, composto por uma academia de ginástica, ringue de boxe, além de uma Biblioteca e escola infantil, ou seja, uma praça esportiva e cultural, pública e gratuita. Pleiteando registro para atuar como uma ONG, têm procurado estabelecer, em acordo verbal, uma parceria com o poder municipal para disseminar suas “praças” por mais alguns locais semelhantes na cidade, gerando intensidades (diferencial qualitativo) sob viadutos, metamorfoseando-os, não aceitando e se submetendo à representação que esses espaços adquiriram ao longo do tempo.

Ao contrário de estratégias (de negação) baseadas em impedimentos, falsos embelezamentos, esvaziamentos e inibições, o que vemos, é a potencialização de um espaço-suporte, agora de acolhimento social incondicional, estimulante à ocupação produtiva, gerada por uma congestão e “promiscuidade” programáticas, de contigüidade e concomitâncias de atividades não complementares; afinal, o que historicamente têm em comum uma biblioteca, brinquedoteca e um ringue de boxe? Assim, indaga-se, corromper o “sentido” dado de algo para modificá-lo ou negá-lo?

Em um projeto arquitetônico para o improvisado local, optou-se por acentuar a dupla condição do local através da criação de um lugar de multiplicidades, combinando espaços de maior especificidade programática, como uma Biblioteca e brinquedoteca, com espaços mais fluidos, de maior liberdade de ação e possibilidades de re-configurações momentâneas, e que poderíamos denominar de Arquitetura Infra-estrutural. Uma arquitetura não mais vista como um objeto independente, cenográfico, mas um sub-objeto (subjétil), um suporte de inter-relações, uma estrutura de suporte e potência, potencializadora de um porvir. Ringues de Boxe deslizantes em trilhos, flexibilizando seus posicionamentos conforme as exigências de momento, degraus como arena, arquivos pivotantes, espaço em platôs, contêiner-parlatório, combinações infra-estruturais que tentam garantir um espaço estimulante às ocupações espontâneas e eventuais. Atores urbanos voluntários em parceria com arquitetos e poder público, talvez configure-se aí uma nova modalidade de gestão urbana e o engendramento de novas situações e formas de democracias locais.

Seguindo Bernard Tschumi e seus questionamentos acerca da arquitetura, em sua obra Architecture and disjunction (11), é possível dizer que existe uma linguagem do espaço ou da forma? A forma determinada para um uso pode ser a representação apriorística, inteligível, de uma idéia, como muitos arquitetos querem crer, ou ela adquiriria significados e sentidos a partir das mais diversas e diferentes apropriações, como no caso do Viaduto do Café. De forma contrária, é possível pensar em uma arquitetura composta apenas por espaços in process, ou seja, espaços não determinados por seus possíveis usos? Seria possível uma arquitetura apenas de entres, de espaços residuais e intersticiais? Sem a pretensão de se buscar uma resposta para cada uma dessas perguntas, utilizaremos as mesmas perguntas como balizadoras de nossas indagações, leituras e questionamentos acerca do espaço em arquitetura.

A história dominante da arquitetura, baseada em uma história de significados constantemente reinterpretados (ordens, hierarquia, unidade compositiva, perspectiva axial), mas não questionados quanto à sua necessidade ou não, tem sido revista já há algum tempo pelos, aqui chamados, arquitetos “escritores”, e que ganharam notoriedade com os desconstrucionistas, que passaram a questionar a validade quanto à necessidade dessas regras de composição e, sobretudo, a relação de causa e efeito entre significante e significado, entre forma proposta e apropriações advindas.

Como diz Tschumi, “muitos anos antes desses questionamentos levantados pelos arquitetos desconstrucionistas acerca da necessidade de uma relação causal entre forma e função, Jacques Lacan já apontava que não havia relação de causa-efeito entre significante e o significado, entre a palavra e o conceito pretendido” (12). O significante não teria de responder, por sua existência, a uma hipotética significação. Como na literatura, ou na filosofia, e segundo Derrida, o significante arquitetural não necessita estar representado por um significado, ao contrário do que pensam os arquitetos aqui denominados por “escreventes”.

Como temos visto, através de uma atitude guiada pela desconstrução, desregulamentação, disjunção, descontinuidade, deslocamento da relação entre significante e significado, entre forma e função, e, ao mesmo tempo, uma valorização do que se denomina de entre, daquilo que está constantemente em processo, do transitório, do ambíguo, busca-se uma transgressão dos valores históricos arquitetônicos e a abertura de outras possibilidades.

Mas, voltando à questão colocada no início, se a arquitetura lida com permanências, e essas permanências estão estreitamente, ou pelo menos deveriam estar, vinculadas ao homem, não estaria esse homem fragilizando-se em meio a tantas indefinições, incertezas, dispersões e descentralizações? Talvez aqui resida uma das diferenças entre a literatura/filosofia, sobretudo das proposições de Barthes e Derrida, e a arquitetura; como vimos, para Barthes, a escritura, ou a prática dos “textos de gozo”, não determina, nem revela um ser próprio, mas produz um sujeito em permanente crise e mutação, um sujeito “em processo”.

Incubadores urbanos

Há muito tempo que o programa é parte integrante do processo arquitetural e suas exigências, aparentemente objetivas, sempre refletiram largamente culturas, costumes e valores particulares quanto ao meio social e à época, mas que não necessariamente traduziam-se em formas precisas ou tipos ideais; como exemplo, poderíamos citar as gares ferroviárias, os grandes magazines, museus e galerias de arte do século XIX, que abrigavam um programa complexo, mas que não se vinculava, necessariamente, a uma forma precisa e ideal.

Ao contrário, era flexível o suficiente a ponto de provocar uma dissociação entre forma e conteúdo, como podemos comprovar por meio das incontáveis reciclagens de uso por que passaram essas edificações ao longo da história; muitas, por exemplo, abrigaram, e abrigam, funções hoje inadmissíveis para época, servindo como contêineres, abrigos, de “eventos” arquiteturais.

Entretanto, com o advento do chamado Funcionalismo e a busca de uma correspondência entre os conteúdos e a forma [caráter?], materializada em um novo discurso, sobretudo uma nova linguagem e sua pretensa universalização, a flexibilidade [ alterações momentâneas e ocasionais da “natureza” do espaço] e, conseqüentemente, as possibilidades de manipulação e intervenção nesses espaços por parte das pessoas se enfraqueceram. Um ideário foi criado e, com ele, como vimos nos escritos de Le Corbusier, a formulação de um novo receituário de comportamento social, a fim de se alcançar uma total integração entre sociedade e arquitetura (13). As diferenças culturais regionais e nacionais seriam apagadas em favor de um necessário ajustamento social às novas demandas, às transformações, sobretudo tecnológicas, em curso e à “nova linguagem” da arquitetura. Seria realmente possível estabelecer uma relação de causa e efeito entre essa “nova linguagem”, com suas formas precisas e ajustadas à “nova época”, e as ações das pessoas no espaço proporcionado por essa arquitetura?

A própria história já nos mostrou que não, apesar de uma situação permanecer até os dias atuais, o desejo do arquiteto pelo controle e total definição do espaço, a busca por uma adequação entre forma e conteúdo pensados e a apropriação social manifesta, seja ela ao nível do edifício ou da cidade, ou o que poderíamos chamar de uma vinculação entre os significantes propostos e os significados surgidos.

Distante dessa preocupação, ao contrário, presenciamos, hoje com mais freqüência, o florescimento de acontecimentos, verificados nas mais diversas escalas, que rompem com o originalmente proposto, “excedendo”, através da utilização, os usos e funções inicialmente previstos como mais apropriados; desde “alpinistas” de pontes e escadas, escadarias urbanas que se transformam em praças (ágoras momentâneas) de contemplação ou local de encontro e conversas (figuras 16 e 17), às ruas, arcabouços de todo tipo de atividade, como lembra Bernard Tschumi ao citar “Les Evénements” de Paris (14), em 68, e as barricadas dos estudantes nas ruas como um exemplo de rompimento dessa relação forma e conteúdo proposto, ou seja, relação local-destinação imaginada.

Nota-se que, para os desconstrucionistas, o fazer arquitetônico atual está diretamente vinculado às questões relativas ao espaço; falam, inclusive, em uma nova racionalidade, uma nova intuição de espaço enquanto um meio (inter)ativo, formado por eventos (leia-se, profusão de elementos e acontecimentos imprevistos, por vezes ambivalentes ou bivalentes, de apreensão e leitura não-imediata) adjacentes e remotos, alavancando rotinas e lógicas outras e adversas, um processo o qual denominamos contaminações constitutivas.

Esse espaço seria aquele que construímos para o nosso habitar, e onde, para Foucault (15), “sempre nos tornamos algo diferente do que somos”, ou para Derrida (16), “onde se criaria a possibilidade de chegada de algo que não nos deixaria os mesmos”, ou ainda, para Gilles Deleuze, “onde se daria a possibilidade de ocorrência do “virtual”, ou seja, a realidade da qual ainda não possuímos o conceito” (17). Em suma, seria no espaço, não no espaço pré-determinado, mas nos “entres”, nos espaços livres de pré-configurações, que vivenciaríamos estes “momentos de invenção” e criaríamos condição para o devenir autre, indo além dos limites impostos pelo natural [é possível afirmar o que seria próprio e essencial de cada “lugar” ou espaço?], pela história construída por discursos dominantes.

Eventos, invenção, devenir autre, termos diretamente vinculados concomitantemente à busca de uma desregulamentação normativa da arquitetura, de seus sistemas de valores baseados em uma estreita ligação causal entre programa (conteúdo) e “tipo” – mais especificamente os estudos tipológicos que sempre conduziram a arquitetura a uma busca dos “tipos ideais” (universais?) de edifícios, de formas “adequadas” a seus conteúdos – e a uma conceituação e valorização do entre, do espaço intermediário, para os desconstrucionistas.

Assim, ao contrário de “tipos ideais” como sintaxes a serviço de um discurso e doutrina funcionalistas, teríamos também o espaço, sobretudo urbano, do “des-desenho”, ou do desenho não claramente e excessivamente determinado, organizado e ordenado [nesses casos,normalmente com pretensões higienistas]. Seriam instantes de neutralização dos sentidos ou significados apriorísticos desse espaço, um espaço aberto às interpretações e apropriações múltiplas e não correspondentes. Um espaço suporte capaz de absorver e registrar as marcas deixadas sem, no entanto, adquirir um sentido que pudesse ser adotado como o mais adequado, e, no momento seguinte, capaz de voltar à sua situação de significante, à espera de novos significados, interpretações, intervenções por parte das pessoas. Nós poderíamos falar sobre um espaço baseado mais em acumulação que composição, um espaço urbano como uma máquina produtiva livre das intenções primárias do autor, permanecendo apenas como um traço, um traço demarcador sempre aberto à aceitação e pronto para fecundar, Khôra (18).

Novamente, a relação com a filosofia da Desconstrução de Derrida, mais especificamente com o “revisado” conceito de Khôra. Para Derrida, o conceito de Khôra “seria uma região, um receptáculo, que passaria a ter uma forma a partir de interpretações externas, que deixariam nela a marca esquemática de sua impressão e de sua contribuição. Apesar disso, Khôra jamais se deixaria sequer atingir ou tocar, e, sobretudo, não se deixaria esgotar por esses tipos de tradução trópica ou interpretativa; Khôra seria capaz de adquirir as mais diversas formas, mas ao mesmo tempo capaz de permanecer em sua condição original”. Não seria esse, justamente, o princípio do entre na arquitetura, um espaço “em condições” de assimilar as constantes e diferentes interrogações e requisições que eventualmente possam surgir a partir dos usuários?

Não que para os desconstrucionistas não deva haver um programa, incorrendo em riscos do que poderíamos chamar de um desenho autônomo, na qual a não pré-significação seria a justificativa para uma total indefinição espacial, formal, ou ausência de comprometimento do arquiteto com os problemas a serem enfrentados e solucionados.

O espaço intermediário seria compreendido aqui justamente como uma in-definição, um espaço aberto às significações entre espaços definidos, espaços que seriam os agentes catalisadores, motivadores dessas ações dos usuários, desses eventos, desses acontecimentos inesperados que surgiriam e permaneceriam sempre em processo, transitórios, jamais se firmando como atividade dominante que pudesse se transformar em uma convenção de uso, e onde o programa não seria determinado pelo arquiteto, mas mutável, estaria sempre sendo solicitado e conformado por essas ações. O papel do arquiteto residiria, creio, na tentativa de promover uma interação entre o definido e o não-definido, o desenho e o não-desenho, o inteligível e o não-inteligível, enfim, na criação de condições para que esses eventos possam surgir, ou intensificarem-se através do estabelecimento de tensões mais que concatenações hierárquicas, entre programas e ambiências urbanas, entre cruzamentos programáticos (inter-textualidade) fluxos e vazios.

Em busca da constante definição dos espaços, de seus conteúdos e, conseqüentemente, de formas precisas, acabam sendo criados, pela repetição, modelos de usos para esses espaços, levando a um certo condicionamento quanto à utilização, movimentação e apropriação, por parte dos usuários, desses espaços. Dirigidas por espaços com utilização pré-determinada, aceita como natural e inexorável pelo processo histórico, as atitudes, gradativamente, foram sendo incorporadas e tratadas como intrínsecas a esses espaços; os acontecimentos inesperados, o que Derrida denomina de “eventos”, o rompimento com o “natural” representaria justamente uma tentativa de afirmação, de “vontade de poder”, seguindo Nietzsche, como que revelando um prazer em dizer não às simplificações, às oposições e valores culturais, psicológicos e históricos, “apropriados” ou não, “adequados” ou não (19).

Retornando a Barthes, em Le plaisir du texte, o termo jouissance, ou as jouissances de um texto, está relacionado ao significante, à idéia de ruptura, ao discurso incompleto, reversível, ambíguo e o texto, ao contrário de ter a frase acabada como modelo, seria “um arremesso incessante de palavras, um exercício de infra-linguagem”. Infra-arquitetural, pois não possui uma linguagem ou desenho definido, pois ocupa uma posição intermediária entre espaços definidos e “dominantes”, ou um significado apriorístico, permanecendo, como Khôra, em estado de significante, em latência, à espera de “eventos”, o entre, o espaço intermediário, a linha-traço – ao invés da linha-discurso, pois sugere neutralidade e não intencionalidade determinista –, seria esse momento na arquitetura, momento de invenção, que se configuraria como espaço da jouissance da arquitetura, um local fértil para o excesso, o prazer de ir-além do “natural” ou do estipulado, para o exercício do conflito, em que nos distanciaríamos daquilo que somos e abriríamos espaço para o advento do outro, do por-vir, conforme Derrida (20).

Ainda, como nas escrituras de Barthes e Derrida, onde o autor está “morto”, permanecendo o texto e as palavras livres de significado e sentidos incorporados, o entre em arquitetura seria um lugar onde se pode dizer que o arquiteto-autor estaria quase (21) morto, pois o espaço, livre dos significados e representações advindos das intenções do arquiteto, estaria constantemente aberto às significações e re-significações por parte dos usuários.

Sobre o excesso e o prazer, em seu livro Erotismo (22), George Bataille diz que é preciso diferenciar o excesso de prazer do prazer do excesso. Foucault dizia que o povo sabe muito bem o que quer, o problema era como se libertar dos grilhões que o mantém preso a dogmas, valores e códigos morais históricos. Ao possibilitar o entre, o arquiteto não estaria justamente contribuindo para o florescimento dessa atitude questionadora, ativa, estimulando, através dessa “neutralidade” – um paradoxo? – formulações outras, para além do habitual, e uma postura de ir além do estipulado, do determinado pela repetição histórica por parte das pessoas?

O prazer do excesso talvez pudesse ser traduzido aqui como a possibilidade de manifestação dos desejos do usuário, muitas vezes distante do pretendido pelo arquiteto e dele próprio, passando de uma imaginação reprodutora para uma imaginação criadora.

Ou seja, entendendo-se aqui a imaginação reprodutora como algo atrelado ao fazer acrítico cotidiano e a imaginação criadora como algo relacionado ao pensar, refletir crítico, o excesso, para nós, o desejo do excesso, poderia ser tomado aqui como um momento necessário nesse processo de rompimento com a história, com a realidade que nos é apresentada.

Isso implicaria, em nosso caso, em um rompimento com associacionismos históricos (as formas dos espaços justificadas pelos seus usos e essa relação causal transformando-se em hábitos e senso-comum, plenamente justificados pela prática ao longo do tempo). Um rompimento com as “verdades” da linguagem arquitetônica – a forma do espaço e seu significado condicionando usos e atitudes, produzindo os estereótipos e convenções – abrindo a possibilidade da diferença, do processo constante de diferenciação – como o conceito de “différance” (23) de Derrida – através da intensa experiência do espaço e, conseqüentemente, a possibilidade do contato com o Outro, entendendo o outro não apenas como o próximo, mas para aquilo em que estamos nos tornando ou que estamos em vias de nos tornarmos [processo de individuação], mas ainda não consciente. Como diz Barthes, “o prazer do texto é este momento onde meu corpo vai seguir suas próprias idéias, porque meu corpo não tem as mesmas idéias que eu” (24); talvez possamos substituir o termo “texte” por “architecture”, mais especificamente a condição “spacing” (25) da arquitetura expressa aqui pelo entre, pelo que não é nem presença nem ausência absolutos (suporte), mas espaço gerador de diferenças e da alteridade.

Mesmo em períodos inicialmente contrários a esse posicionamento e propícios a uma revisão desses valores, historicamente, a arquitetura dominante de diferentes períodos, destacando aqui a arquitetura funcionalista do Movimento Moderno, foi vista como conjuntos de regras, rapidamente transformadas em convenções, porque estáveis e, quase invariavelmente, gerais, baseadas na utilidade, em uma cultura do utilitarismo/funcionalismo; além da necessidade dessa arquitetura, como instituição social, de sempre se validar ou de se explicar por intermédio de sua utilidade.

Talvez, também em função disso, tenha se tornado limitadora ao necessitar estabelecer vínculos entre a forma e o conteúdo, “sugerindo”, com isso, indiretamente, modelos de ações mais apropriadas ao conjunto formado. Oportuno momento este para uma indagação: constantemente criticada até o momento, essa relação linear entre forma e conteúdo, como seria visto então o que poderia provocar, suscitar, quais as possíveis conseqüências de um rompimento dessa lógica entre forma e conteúdo?

Em teoria, o conceito entre parece possibilitar o rompimento com essa “cultura” e o deslocamento do foco para a importância do espaço em arquitetura e a potencialização de ações imprevistas e o fazer a partir de re ou des-programações espaciais; como parece indicar a dinâmica proposta para o Viaduto do Café.

A cidade contemporânea expressa as angústias e ansiedades emergentes do curso regulador e normativo da globalidade, de forma tão exacerbada quanto maior a complexidade que elege, cunhando o objeto que lhe responde de forma eficaz às demandas de seu padrão: forma, domínio, o fashion dos templos e ícones da pós-modernidade. Torna-se premente explorar os interstícios dessa cultura e sublinhar contrapontos de um novo pensamento, a importância de se pensar estratégias [aposta, não certeza] que frisem culturas da exaltação do fazer coletivo, espontâneo, agregador e emancipador.

Rever e repensar relações do homem com a paisagem edificada e do homem com seu produto maior, a cidade, pensar (sobre) o espaço, “espaçamentos” urbanos que expandam a escala do objeto, potencializem o fazer coletivo, espontâneo, criativo, interpretando a qualidade do vazio enquanto extensão do objeto não aprisionado ao pragmatismo da forma e do domínio.

Conceitua-se essa disposição do novo fazer à qualidade do “entre”, ruptura do restrito, formal, do programado e pragmático, “cultura” do espaço imaginário, do espaço em transformação e do porvir, da escala de quem faz e não do que a função restrita programa.

Há, portanto, neste entreato cultural, a tentativa de construção de uma “ponte” com o pensamento pós-estruturalista como estratégia para se pensar o espaço da cidade e, com isso a possibilidade de “dar passagem” ao ressurgimento de valores de humanidade, baseados não no humanismo clássico, metafísico, criticado por Derrida, mas talvez um humanismo práxis – cultura como prática da vida, como vida realizada – vital ao futuro da cidade e do próprio homem e sua errática vontade criativa, emancipadora. Iteração e alteração ao mesmo tempo; não apenas [mas também] aceitação do designado pelo objeto e suas destinações, mas interrogação e solicitação permanente [o indecidível] do “suporte” para uma verificação de sua capacidade de nos responder e acolher em nossas intenções, intensas-ações.

notas

NE

Este texto é parcialmente resultante do seguinte trabalho: GUATELLI, Igor. O(s) lugar(es) do entre na arquitetura contemporânea: arquitetura e pós-estruturalismo francês. Tese de doutorado. São Paulo, FFLCH-USP, 2005. Orientação: Leyla Perrone-Moisés.

Após sua aprovação pelo Conselho Editorial de Arquitextos, o presente artigo foi também aprovado para ser apresentado no IPHS 2008 – International Planning History Society, em julho de 2008, na cidade de Chicago, Estados Unidos.

1

”Tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absortion et transformation d’un autre texte. À la place de la notion d’intersubjectivité, s’installe celle d’intertextualité”. KRISTEVA, Julia. Sémeiotiké-recherches pour une sémanalyse. Paris, Seuil, 1969, p. 146.

2

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo, Ática, 1993, p. 63.

3

BARTHES, Roland. Le plaisir du texte. Paris, Éditions du Seuil, 1973.

4

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Op. cit., p. 60.

5

Idem, ibidem, p. 70.

6

Idem, ibidem, p. 61.

7

EISENMAN, Peter. Diagram diaries. London, Thames & Hudson, 1999; “Processos de lo intersticial”. El Croquis, n. 83, Madrid, 1997, p. 21-35; “An architectural design interview by Charles Jencks”. Architectural Design Deconstruction in Architecture, v. 58 ¾. New York, Academy Group LTD, 1998, p. 49-61.

8

Cf. DERRIDA, Jacques. ver Khôra / La Verité en Peinture / De la grammatologie

9

BARTHES, Roland. Le plaisir du texte. Paris, Éditions du Seil, 1973.

10

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Op. cit., p. 61

11

TSCHUMI, Bernard. Architecture and disjunction. Cambridge, The MIT Press, 1996.

12

TSCHUMI, Bernard. Idem, ibidem, p. 176.

13

CORBUSIER, Le. Por uma arquitetura. São Paulo, Perspectiva, 2002. Obra original: Vers une Architecture; A arte decorativa. São Paulo, Martins Fontes, 1996. Obra original: L’Art Décoratif D’Aujoud’hui.

14

TSCHUMI, Bernard. Le Fresnoy – Architecture In/Between. New York, The Monacelli Press, 1999.

15

FOUCAULT, Michel. “Of Other Spaces”. In: Diacratics 16 1, springs. Paris, (s.n.), 1986.

16

DERRIDA, Jacques. Psyché: invention de l´autre. Paris, Galilée, 1983, p. 15.

17

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix. Bergsonism. New York, Zone Books, 1997, pg 97

18

Cf. DERRIDA, Jacques. Khôra. Paris, Éditions Galillée, 1993.

19

NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo: como alguém se torna o que é. São Paulo, Companhia das Letras,1985. Obra original: Ecce Homo: wie Man wird, was Man ist; Humano, demasiado humano.Um livro para espíritos livres. São Paulo, Companhia das Letras, 2000. Obra original: Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister.

20

Cf. BARTHES, Roland. O neutro. São Paulo, Martins Fontes, 2003. Obra original: Le neutre.

21

Não podemos nos esquecer de que, como já foi dito, a arquitetura é construção, sendo impossível, portanto, a completa ausência.

22

BATAILLE, Georges. Erotismo. Tradução Claudia Fares. São Paulo, Arx, 2004. Original: L’Erotisme. Paris, Les Éditions de Minuit, 1957.

23

La differánce – palavra-modelo que busca remarcar e afetar de diferência – produção de diferenças “conceituais” por deferimento e diferimento – os termos/palavras propostos na história da metafísica na posição de significado transcendental, verdadeiros. Em uma entrevista à Julia Kristeva, diz Derrida: “A différance é o jogo sistemático das diferenças, dos rastros de diferenças, do espaçamento (spacing) pelo qual os elementos se remetem uns aos outros. Esse espaçamento é a produção, ao mesmo tempo passiva e ativa, dos intervalos (sem grifo no original) sem os quais os termos plenos não significariam, não funcionariam”. DERRIDA, Jacques. Posições (Positions). Belo Horizonte, Autêntica, 2001, p. 32-33.

24

“le plaisir du texte, c’est ce moment où mon corps va suivre ses propres idées – car mon corps n’a pas les mêmes idées que moi”. Idem, ibidem, p. 27. Tradução livre do autor.

25

Mais especificamente, Spacing é um termo sugerido pela primeira vez por Derrida e discutido sobretudo na obra Enlouquecer o subjétil com referência à escritura, como forma de diferenciar esta, propriamente escritura, do que ele denomina de uma escritura arquitetônica. Derrida diz que para ele a escritura arquitetônica implicaria em uma condição de leitura inventiva do espaço, ou seja, a possibilidade de uma leitura não convencional, inexistente até então. Seria a leitura de um sujeito que não se limitaria a mover-se pelo espaço conforme pré-determinações ou sugestões projetuais, mas que, através de uma atitude emancipadora, procura transformar e transgredir condições estabelecidas, previsíveis e habituais. Ver DERRIDA, Jacques, BERGSTEIN, Lena. Enlouquecer o Subjétil (Forcener le Subjectile). São Paulo, UNESP, 1998. Obra original: Forcener le subjectile, 1986.referências bibliográficas

BARTHES, Roland. Essais critiques. Paris, Éditions du Seuil,1964.

BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Tradução Leyla Perrone Moisés. São Paulo, Martins Fontes, 2005. Obra original: Le Livre à Venir.

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix. Conversações. Rio de Janeiro, 34, 1992. Obra original: Pourparlers.

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix. Empirismo e subjetividade: Ensaio sobre a natureza humana segundo Hume. São Paulo, 34, 2001. Obra original: Empirisme et subjectivité: essai sur la nature humaine selon Hume.

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix. Mille Plateaux. Capitalisme et Schizophrénie. v. 1. Paris, Les Editions de Minuit, 1980.

DERRIDA, Jacques. Gramatologia. São Paulo, Perspectiva,1973. Obra original: De la grammatologie.

DERRIDA, Jacques. L’archéologie du frivole. Paris, Éditions Galillée, 1990.

DERRIDA, Jacques. L’écriture et la différence. Paris, Le Seuil, 1967.

DERRIDA, Jacques. La vérité en peinture. Paris, Flammarion, 1978.

LYOTARD, Jean-François. La condition postmoderne. Paris, Les Éditions de Minuit,1979.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Humanisme et terreur. Paris, Gallimard, 1947.

SARTRE, Jean Paul. O existencialismo é um humanismo. Apud. Coleção Os Pensadores, vol XLV, São Paulo, Abril Cultural, data. Obra original: L’ existencialisme est un humanisme. Les éditions Nagel , Paris, 1970.

SÒLA-MORALES, Ignási. Diferencias. Topografias de la arquitectura contemporánea. Barcelona, Gustavo Gilli, 1995

SÒLA-MORALES, Ignási. Territorios. Barcelona, Gustavo Gilli, 2002.

WIGLEY, Mark. “A desconstrução do espaço”. Novos paradigmas, cultura e subjetividade, Porto Alegre, Artes Médicas, 1996.

sobre o autor

Igor Guatelli, arquiteto formado pela FAU–USP, mestre pela FAU–USP e doutor pela FFLCH–USP, professor da FAU–Mackenzie.

![Figura 1 – Viaduto do Café: Contaminação constitutiva. Academia, Boxe, Pré-escola e Biblioteca. Espaço suporte – Reprogramações – Praças esportiva e cultural. São Paulo Brasil [Fotos IG]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/45cfc546b4f7_igor_guatelli02.jpg)

![Figura 1 – Viaduto do Café: Contaminação constitutiva. Academia, Boxe, Pré-escola e Biblioteca. Espaço suporte – Reprogramações – Praças esportiva e cultural. São Paulo Brasil [Fotos IG]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/45cfc546b4f7_igor_guatelli02.jpg)