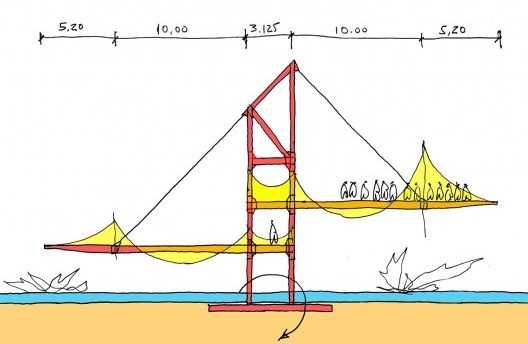

Hospital Sarah Rio de Janeiro, croqui do solário

Desenho Lelé [Livro "Arquitetura – uma experiência na área de Saúde"]

Otavio Leonidio: Falando especificamente do seu processo criativo, qual a importância que você dá ao desenho?

João Filgueiras Lima, Lelé: O desenho é fundamental. Eu faço parte de uma geração que aprendeu a lidar com o desenho desde a escola. Com o computador, as novas gerações estão perdendo muito esse contato. Eu acho o computador terrível porque, com o computador, perde-se a noção de escala. O monitor destrói a escala. No desenho tradicional, no desenho em perspectiva, é possível visualizar a escala. Quando faço uma perspectiva, procuro fazê-la o mais corretamente possível. Durante mito tempo, eu fiz isto: fazia a perspectiva e depois comparava com o resultado final, para ver a que ponto eu tinha me iludido através da perspectiva. O desenho, para mim, é portanto um instrumento fundamental, porque além de ser uma espécie de ferramenta de apoio no processo criativo, fornece uma convicção de que aquilo que eu estou pensando é o que irei conseguir de fato. É uma reafirmação. É lógico que o projeto está na cabeça da gente, mas o desenho é a forma de ver o projeto. Então, sem o desenho eu não vejo como poderia fazer um projeto.

OL: É verdade que foi o desenho que te conduziu à arquitetura, por conta da habilidade que tinha desde pequeno?

JFL: Eu ainda gosto muito de fazer desenhos à mão livre. Gostava muito e continuo fazendo caricaturas, desenhos de movimento. Acho tudo isso fundamental. Veja o Le Corbusier: seu desenho é tão rico, e não apenas o desenho de arquitetura. Os desenhos de Chandigarh, por exemplo, com os boizinhos deitados, como são bonitos! Le Corbusier tinha a preocupação de captar tudo o que via; toda a experiência teve na África procurou registrá-la em desenho. Ronchamp, por exemplo, tem um ar das coisas do Vale do M’Zab, no deserto norte-africano; é um trabalho que se enriqueceu com o desenho, com as coisas que, em suas viagens, ele registrava com o desenho.

OL: Você tinha costume de fazer croquis de coisas que via?

JFL: Tinha, sempre. Depois, na Bahia, quando eu trabalhei na área de transporte, tinha uma preocupação muito grande em reproduzir aquelas obras de caráter histórico, as obras mais antigas. Desenhei muitas dessas coisas. Não sei se hoje, nas faculdades, se faz isso, mas me lembro de que tínhamos aula de desenho ao ar livre; íamos para o Passeio Público, no Rio de Janeiro, desenhar, uma prática que me enriqueceu demais.

OL: Outro traço importante da sua carreira é, digamos, a itinerância. Você começou no Rio de Janeiro, foi para Brasília, trabalhar no canteiro da Nova Capital e depois na UnB, em seguida foi para Salvador, onde esteve por diversas ocasiões. Esteve também em Abadiânia, em Goiânia, depois voltou para o Rio para criar a Fábrica de Escolas. Como foi trabalhar em lugares tão distantes e tão heterogênos?

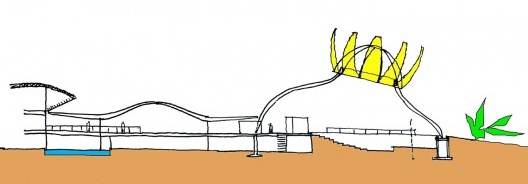

Hospital Sarah Rio de Janeiro, corte esquemático do auditório

Desenho Lelé [Livro "Arquitetura – uma experiência na área de Saúde"]

JFL: Foi muito importante, até porque uma das coisas que estamos perdendo com a Globalização são as importantes influências regionais. Em cada oportunidades dessas, você se enriquece, na medida em que absorve a cultura local. E isso acaba mudando os projetos. Por exemplo, recentemente fiz um projeto em Belém do Pará e outro em Macapá. Os dois projetos são muito parecidos, são dois hospitais, com programas absolutamente idênticos. Mas sinto que o projeto de Macapá é muito diferente do projeto de Belém. Em ambos, subi o pé-direito, por causa do calor, e as questões técnicas foram abordadas da mesma maneira. Mas, em ambos os projetos, percebe-se uma inspiração local. Em ambos, foi fundamental ir antes ao local, ver, por exemplo, a precariedade e a pobreza de Macapá. No caso de Belém, trata-se de uma cidade com uma formação histórica, com valores que precisam ser incorporados. Para mim, é fundamental conhecer o local, ver como pode ser, por exemplo, a implantação do prédio.

Uma coisa que valorizo muito é a implantação do prédio – um aspecto fundamental da arquitetura, a relação do prédio com o solo, algo que deve ser intencional. Percebe-se muitas vezes que as pessoas perderam essa capacidade de compreender esse tipo de relação. Por exemplo, o Museu de Niterói do Oscar está ancorado no chão, e muitos falam que o prédio parece um disco-voador pousado. Ora, não tem nada de disco voador pousado, o museu está super-ancorado ali no chão. A relação que o Oscar quis é como a de uma árvore com o solo. Aliás, ele costuma desenhar o museu como se fosse uma flor, que vem do chão, não do céu. Agora, Oscar tem outros projetos que parecem pousados, parecem que vieram do céu e pousaram. São poéticas diferentes. E as pessoas parece que perderam a capacidade de analisar essas coisas. De disco voador o Museu de Niterói só tem a forma circular.

OL: É um exemplo da crescente incapacidade de se perceber a arquitetura em toda a sua riqueza e complexidade, não?

JFL: Essa perda de percepção das coisas é uma tragédia que estamos vivendo hoje. As coisas perdem autenticidade, só o que conta é a imagem. E a imagem é muito dirigida pelo marketing. Tudo é imagem. E isso para a nossa profissão é uma tragédia.

OL: Você trabalhou com dois dos maiores protagonistas da arquitetura brasielira, Oscar Niemeyer e Lina Bo Bardi. Como foi o trabalho com ambos?

JFL: Primeiro, quero dizer que, com ambos, eu sempre me coloquei na posição de colaborador. Eu não trabalhei com eles, eu trabalhei para eles. O convívio com Lina foi formindável. Oscar é um amigo que tenho, a pessoa que mais me marcou, não apenas pelo gênio que é como arquiteto, mas pelo amigo que sempre foi para mim. Mas Lina também foi mito minha amiga.

OL: Lina era muito diferente de Niemeyer trabalhando?

JFL: Muito embora o Oscar sempre se preocupe com as outras questões humanas, com as quais teve sempre a obrigação de se preocupar, ele é um arquiteto! Lina era uma pessoa diferentes; era muito envolvida com a parte artística propriamente dita. Além disso, tinha aquela força de temperamento, às vezes até um pouco violento. Eu me lembro que, certas vezes, eu ia com ela a reuniões com o pessoal do Patrimônio Histórico (em Salvador) e saía sempre uma confusão danada. Ela não tinha “papas na língua”; dizia sempre o que pensava com muita contundência. Era alguém que amedrontava. É um lado pitoresco de Lina. Ao mesmo tempo, era uma pessoa muito doce.

OL: A propósito, como você vê essa separação feita por críticos e historiadores entre as supostas escolas carioca e paulista de arquitetura?

JFL: Eu não faço essa distinção. Eu acho que hoje, com uma população imensa, com tanta oportunidade de trabalho, São Paulo tem um papel muito importante para a arquitetura brasileira. Apesar dos pesares, acho que é papel fundamental. Sob esse aspecto, o Rio de Janeiro está, hoje, devendo um pouco... De qualquer maneira, durante o período da minha formação, o Rio tinha grandes arquitetos – os grandes arquitetos cariocas da geração anterior à minha. Mas não vejo uma diferença de escolas. Hoje, por exemplo, São Paulo tem o Paulo Mendes da Rocha – um arquiteto formidável, sensível – e mais tantos outros arquitetos atuantes, cujo trabalho eu admiro muito. Foram precedidos pelo Vilanova Artigas, que trouxe uma contribuição importantíssima. Mas eu vejo essas obras se somando, não vejo uma separação entre escola paulista e carioca.

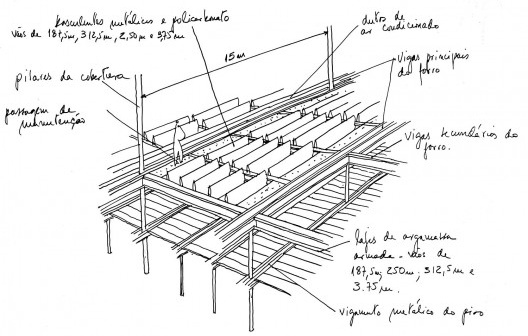

Hospital Sarah Rio de Janeiro, croqui do sistema construtivo

Desenho Lelé [Livro "Arquitetura – uma experiência na área de Saúde"]

OL: Do ponto de vista da industrialização da arquitetura, você fez uma opção clara pela pré-fabricacão. Por que essa opção pela pré-fabricação?

JFL: Eu sempre atuei em áreas de ação governamental, no estímulo a assentamentos os mais pobres, os mais precários das cidades. Nessas áreas, nossa dívida é tão grande que, se não nos apoiarmos na industrialização, é difícil. Por exemplo, na questão do ensino, no Rio de Janeiro, na experiência da fábrica de escolas: é lógico que se você puder contar com a industrialização consegue resolver os problemas num período mais curto e com um custo menor. Minha opção pela industrialização deu-se, portanto, um pouco por força da minha atuação nessas áreas – no trabalho em áreas sociais. Além da pré-fabricação feita na Universidade de Brasília, minha primeira grande experiência na industrialização foi em Salvador. E, lá, nós iniciamos o grande projeto de industrialização com o saneamento básico. Foi quando comecei a atuar numa escala maior – porque a cidade precisava disso. Em função da tipologia da cidade de Salvador, era preciso criar uma outra forma de atuar, os sistemas convencionais de drenagem não se aplicavam lá. No caso da Fábrica de Escolas, o programa inicial (com todo aquele entusiasmo típico de Darcy) era fazer 5.000 Casas da Criança. Se você não se apoiasse na industrialização, seria inviável. Eu continuo achando que, assim como nós industrializamos uma série de coisas, o mesmo deveria acontecer com a construção civil, que tinha de se equipar melhor. Assim poderíamos responder a essas demandas.

OL: Assisti, uma ocasião, você falando que, depois de 50 anos de prática, ainda errava e aprendia com seus erros. O erro é importante para o arquiteto?

JFL: A gente aprende muito com cada projeto, e aprende sobretudo com os erros. O erro faz a gente sofrer tanto... Eu sofro demais com o erro. Ontem mesmo, sofri o Diabo aqui na obra. Não dormi direito esta noite, por causa de um erro. Não propriamente um erro, mas uma falta de capacidade de imaginar que, aquilo que eu havia projetado, seria difícil de realizar no canteiro. Não é um erro intencional, é uma falta de experiência, de conhecimento. Então, cada dia é uma experiência. Ontem eu aprendi, e todos os dias eu aprendo.

Agora, quando se utiliza a recorrência – que é o que nós fazemos na fábrica – existe a oportunidade de evolução. A recorrência não é uma repetição pura e simples, é um aprimoramento, você reexamina uma questão. A recorrência produz essa capacidade de analisar o erro e melhorar. Então, a convivência com o erro é, para mim, um aspecto fundamental do trabalho. Às vezes tenho vontade refazer um projeto só para corrigir as besteiras que fiz. Por que só depois, quando ele está sendo executado, é que você vê e diz: “Poxa, quanta coisa poderia ter sido melhor!”. Então, se você não reconhecer todos os erros que fez...

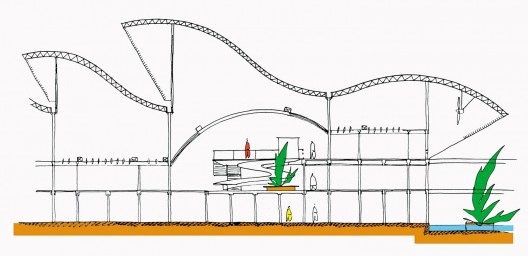

Hospital Sarah Rio de Janeiro, corte esquemático

Desenho Lelé [Livro "Arquitetura – uma experiência na área de Saúde"]