Geometrias Simbólicas da Arquitetura trata da gênese e estabelecimento da noção de espaço público e das edificações que o constituem, a partir dos conceitos filosóficos provisores do árido geometral da Cidade das Luzes, nas mutações do cosmos grego e no advento do espaço moderno infinito. Ponto de partida, a Renascença Italiana: “convém cautela, evidentemente, ao considerar o regresso aos Antigos renascentista; amplas mutações distinguem sua revivescência dos princípios artísticos clássicos do sentido que estes possuíam na Antigüidade. Porém, mais que contabilizar divergências, aqui o pesquisador é capaz de atingir os nexos da renovatio renascentista. Este estudo tem por objetivo investigar a unidade que a tratadística do Renascimento vislumbrou entre a concepção matemática do espaço e o domínio específico da estesia matemática das formas visuais.” (p. 22) Para compreender o elo que as une (a concepção matemática do espaço e a estesia matemática) é preciso interrogar o sentido do classicismo, as relações entre o retorno a sua fundação grega, na diferença entre o espírito geométrico iluminista e o espírito de geômetra dos filósofos antigos, bem como a diferença temporal do humanismo renascentista com respeito ao antropocentrismo grego. Por isso o autor indica a analogia rediviva, no Renascimento, entre a arquitetura e o corpo humano, por um lado, e a “numerologia mística”, por outro: “tendo em vista este mapa paradoxal, caberia falar de uma concordia discors entre princípios formais da arquitetura e prerrogativas do espaço racional, sugerindo, por sua vez, falsas polaridades entre componentes ‘retrógradas’ e ‘progressistas’, numerologia mística versus quantificação, antropomorfismo versus forma pura” (p. 16). Trata-se de estabelecer a correlação entre a cultura renascentista, tendendo, a um só tempo, ao racionalismo mas pertencente ao universo das semelhanças e correspondências construídas pela magia natural, diferenciando-se humanismo e representações do humanismo, na matriz elaborada por Eugenio Garin, historiador que, em Idade Média e Renascimento, compreende o zênite florentino como “apreensão inédita da realidade concebida sub specie hominus”. Este humanismo, historicamente considerado, compreendeu um studium humanitatis que se vincula expressamente com a Antigüidade e com a Idade Média, a revelar uma identidade que se institui no diálogo com a tradição e não segundo uma tabula rasa.

Em sua indeterminação, o humanismo reenvia ao Quattrocento, preocupado com o buon governo e a formação de caráter dos cidadãos, em cujo âmbito inscrevem-se a Arquitetura e os princípios clássicos: “na Poética, Aristóteles prioriza a ethographia de Polignoto à kalographia de Zêuxis. As distinções entre beleza física ou estética, no sentido usual, e beleza ética perverte a unidade que, na arte clássica, estes dois domínios prezavam entre si: a kalographia não emula a perfectibilidade estática mas o corpo vivo, sincronia de movimentos, concordância de membros; a ethographia, por sua vez, centra-se na fisiognomonia, correspondência entre os movimentos do corpo e os movimentos da alma, conforme a fórmula socrática” (p. 40). Tal como a educação, a Arquitetura se entendia como formadora do caráter temperante, no indivíduo, de concórdia, na cidade. Os studia humanitatis vinculavam-se a um retorno dos modernos àquilo fundado pelos Antigos, e o parentesco e a diferença entre o passado e o presente encontravam-se na relação que os modernos estabeleceram com a Idade Média e, através desta, com a Antigüidade. Escritos de humanistas como Leon Battista Alberti perquiriam de que forma os studia humanitatis estavam a serviço de uma ética da vida do homem no mundo e seu engajamento na cidade. Neste sentido Geometrias simbólicas da arquitetura indica a diferença entre o classicismo grego e a renovatio humanista: “atinente a uma região irredutível à mensuratio (e ao quantum perspéctico), o interesse que os antigos manifestaram pelo estudo das relações métrico-proporcionais da beleza contrasta com aquele pelo qual os homens do Renascimento acreditaram ‘regressar aos clássicos’” (p. 44), pois a ciência grega não se desenvolvia segundo o objetivo de controle do espaço e de sua mensuração calculada, no sentido em que o epistemólogo Alexandre Koyré o estabelece em seu ensaio Do mundo do aproximativo ao universo da precisão. Assim o autor escreve: “simetria (συμμετρία; mantida no latim symmetria), palavra significativa em si mesma, relaciona-se com o sentido de ‘comedimento harmônico’, ‘concordância com a medida (μέτρον)’. De fato, nossa identificação mecânica de simetria e proporção (proportio, no latim) é produto de considerarmos as relações métricas em termos abstratos, puramente quantitativos. Porém, métron tem um sentido mais abrangente e menos abstrato que o nosso.” (p. 59) O méson, o justo-meio é a medida e o índice da excelência e da virtude na alma e na cidade, nem falta nem excesso, razão pela qual define-se a virtude como mesotés, a ação que comportava prazer ou, ao menos, ausência de dor: o covarde que se arrisca, o intemperante que se abstém não são virtuosos, pois sofrem, ambos, com a ação que praticam. Temeridade é excesso de coragem, covardia é sua falta. A virtude é o justo-meio, não o “meio-termo” (que não é nenhuma coisa, nem outra e propriamente “lugar nenhum”). Consoante ao méson, também o médon grego não é mensuração mas moderação: “medida corretiva aplicada a quem ou a que ignora toda medida”. Modus é, pois, antes de mais nada, medida moral e não material, é a deliberação de ordenar uma situação (um espaço) em si mesma desordenada. Médon não é apenas medida diretriz mas também uma autoridade sábia, com os sentidos de aconselhar, premeditar, cuidar, governar, referindo-se a uma decisão soberana e a uma medida técnica, a uma solução eficaz conhecida graças ao exame deliberado de um problema particular. O moderare que se seguiu na cultura latina e cristã representou a autoridade como medida apropriada para uma dificuldade, para reconduzir à norma uma perturbação e um mal-estar. A transformação do conceito de medida incide nas construções e, com respeito à simetria, deslocou-se da atitude moderna face à Antigüidade: “a simetria foi o mais importante princípio que a Antigüidade legou para o Renascimento e, certamente, o que sofreu as mais violentas mutações semânticas nos tempos modernos” (p. 58). A simetria passa a se fundamentar numa ordem racional, no esquadrinhamento do espaço abstrato em que todos os pontos se equivalem, primeiramente na perspectiva cartesiana e, ulteriormente, iluminista.

Em primeiro lugar, a ordem racional passa a ser matemático-algébrica, i.é, numérica, como Heidegger observa: “A física moderna se denomina matemática porque em um sentido preferencial aplica uma matemática completamente determinada. Porém, se de tal modo só pode proceder matematicamente é porque num sentido mais profundo já é matemática. Ta mathemata significa para os gregos aquilo que o homem conhece de antemão ao examinar o existente e ao tratar as coisas: o corpóreo dos corpos, o vegetal das plantas, o animal dos animais, o humano dos homens. A isto já conhecido, i.é, ta mathema – o matemático, também pertencem os números. Quando sobre a mesa encontramos três maçãs, conhecemos que há três. Porém já conhecemos o número três, a tríade. Isto quer dizer: o número é algo matemático. Somente porque os números, por assim dizer, constituem o sempre-já-conhecido que mais se impõe – e, conseqüentemente, o mais conhecido, logo o matemático, ficou reservado para a denominação do numérico. A física é, em geral, o conhecimento do corpóreo material em seu movimento pois isto se mostra direta e universalmente em todo o natural, embora de maneiras diferentes. Pois bem, o fato de que a física se estrutura expressamente numa matemática significa: mediante ela e por ela, de modo acentuado se decide de antemão algo como já conhecido.” (Holzwege). O psiquismo ascensional platônico que, através das matemáticas, põe em contato o sensível e o inteligível, vê-se invertido no pensamento moderno, o que embasará a própria história da subjetividade, na separação definitiva entre o humano e o divino, entre o corpo e a alma. O número, agora, não é mais legislação divina e, por isso mesmo, não está mais encarregado de conter o sensível, um golpe fatal incidindo sobre o antigo estatuto do divino, em um ato de orgulho da razão. No final dos Meteoros, Descartes se vangloria de ter a tal ponto desvendado todos os mecanismos do céu que seu leitor não encontrará mais nele matéria para admiração, pois “admirar-se” é não conhecer a ordem das razões: “para corrigir a desordem reinante no pensamento”, observa Marilena Chauí, “como reinava no urbanismo e nas legislações, é preciso que o intelecto, qual único engenheiro e único legislador, se encarregue de ordená-los segundo um método que produza a evidência, idéias claras e distintas conformes ao rigor das demonstrações matemáticas. É preciso não só prima philosophia mas também tecnologia, saber rigoroso das artes mecânicas que lhes antecede o exercício técnico. A experiência do ver só servirá à arte de ver se passar pelo crivo de uma teoria físico-matemática da luz e da fisiologia da visão, baseadas nos princípios da nova mecânica. Eis a tentativa da Dióptrica [...]” – tentativa para exorcizar os espectros e fantasmas da visão, fazendo-lhes ilusões perceptivas sem objeto num mundo límpido e sem equívocos (“Janela da Alma, Espelho do Mundo”, in O Olhar). A dióptrica é o breviário do pensamento que não mais quer assediar o visível e decide reconstruí-lo em conformidade com um modelo que dele o pensamento proporciona. Com respeito a que o autor esclarece: “se a regularidade é a ‘primeira lei, aquela que estabelece os princípios constitutivos da arquitetura’, o verdadeiro valor artístico dos corpos regulares, porém, deve-se a que ‘sua regularidade e simetria são a imagem da ordem’” (p. 112). Ordem deve ser compreendida em termos cartesianos: “tendo em vista que não convém à soberana perfeição que está em Deus fazê-lo autor da confusão melhor do que da ordem, e também que a noção que nós temos dela é menos distinta, creio dever aqui preferir a proporção e a ordem à confusão e ao caos.” (Descartes, Princípios de Filosofia).

Para que o espaço se transformasse em dimensão neutra e quantitativa, foi necessária a passagem do critério de semelhanças perceptivas na natureza à identidade, a ordem construindo um espaço entendido como continuum simultâneo e abstrato, permitindo relacionar realidades incomensuráveis – o que se estenderá a Kant, como o autor o indica: “É difícil não pensarmos em Kant e, por conseqüência, no espaço enquanto forma a priori da intuição [...]: por um lado, a ‘neutralidade’ que o espaço métrico da Renascença passou a adquirir na Ilustração – despojando-se [...] do simbolismo dos números harmônicos e das relações de proporcionalidade; por outro, a subjetivação supra-referida. Uma disposição espiritual de tal ordem, direcionada a liberar a arte dos artificialismos e arbitrariedades, a conquistar algo absoluto, orienta-nos para as reflexões filosóficas kantianas” (p. 101). A exigência de destruição dos deuses e qualidades da natureza – o desencantamento do mundo, a despoetização da natureza exterior e interior por uma racionalidade abstrata e formalizadora – é a pré-história da dualidade crucial entre o homem e a natureza e a conseqüente conversão da alteridade da natureza à dimensão do sujeito abstrato, à identidade. A natureza revela-se, para a ciência moderna, baconiana, cartesiana, kantiana, indefinida, maleável para a razão, cujo dogma é a afirmação dessa identidade. A partir do momento em que o sujeito se afirma, se mostra capaz de utilizar o mundo circundante para seus próprios intentos, o Sujeito se cinde do Objeto, homem e natureza são concebidos como adaptáveis um ao outro, a fim de justificar qualquer tipo de manipulação que o sujeito entenda efetivar sobre o mundo. De onde resulta homem e natureza reduzidos a simples objetos de uma natureza mecanizada. Com efeito, na Crítica da Razão Pura Kant definiu o mundo como “a totalidade [...] de todas as aparências e a totalidade de suas sínteses, no pequeno como no grande”, a unidade da natureza passível de determinação a priori pelas leis do conhecimento técnico-científico.

O presente trabalho considera, pois, as origens e as conseqüências intelectuais desse desencantamento do espaço, mostrando-se de que maneira o Sujeito é suporte abstrato de representações espacio-temporais mensuráveis –o que correlaciona Sujeito, Razão e Progresso. Lembre-se o sentido do empreendimento baconiano para o advento da concepção iluminista do espaço. O Novum Organum, em sentido estrito, pretendia fundar um novo instrumento de conhecimento em contraposição ao antigo órganon aristotélico. Em sentido amplo, porém, este objetivo continha uma mudança de rumo quanto aos fins últimos da cultura ocidental moderna, pois a nova concepção da ciência abrangerá todos os domínios da existência dos homens. É significativo o frontispício da primeira edição do Novum Organum, de 1620, a gravura ilustrando, precisamente, o nexo entre as viagens européias de conquista e a empresa do conhecimento científico. Trata-se de uma cena transoceânica, em que se erguem, em primeiro plano, as colunas de Hércules, depostas pela caravela, símbolo de um ultrapassado limite sagrado, e com isso, da concepção clássica do universo. Mas também símbolo de virtudes e potências heróicas, ligadas aos antigos “trabalhos” fundacionais da civilização clássica. Duas caravelas navegam em mar aberto com suas velas infladas pelo vento, cena a rememorar a volúpia da aventura e a riqueza. Uma das proas rompe as águas que separam o limite simbólico entre o Velho Mundo e o oceano. A legenda diz: “muitos passarão, a Civilização avançará”. O plus ultra não é mais o divino ou céu inteligível, pois o “mais além” foi liberado desses preconceitos e identificado com o conhecimento científico. A viagem associa-se com progresso, identificado com o conhecimento em seu sentido de valor industrial. Nova teoria do conhecimento, novo ideal de civilização.

Na Antigüidade, escrevia Bacon, quando a filosofia só era capaz de conhecimento dedutivo, pouco se conhecia do globo terrestre e as navegações só alcançavam os limites de um mundo doméstico e cotidiano, faltando a possibilidade real de um conhecimento baseado na experiência, que se confrontasse com o novo e o desconhecido. A nova indução tem “alcance universal”. A cientificização do espaço dá-se na conversão do método científico em princípio da nova universalidade dos empreendimentos de conquista tecno-científica. A modernidade científico-iluminista herda, em suas categorias de progresso, o antigo ideal salvacionista cristão de um universo inteiro convertido à fé, a fé na ciência e a crença no progresso. Se o nativo é considerado um ser inferior, isto é conseqüência de seu desconhecimento do método indutivo como princípio pragmático de dominação da natureza: “a formação de conceitos e princípios mediante uma correta indução é o mais apropriado para a destruição de ídolos”, lê-se no Novum Organum. Enumerando-os, a nova ciência abrange a totalidade da existência: a natureza humana (os ídolos da tribo), os nossos preconceitos e hábitos intelectuais e formas de vida (ídolos da caverna), a linguagem como elo comunitário (ídolos do comércio) e também as formas de conhecimento historicamente transmitidos (ídolos do teatro). A análise destes ídolos visa o controle e a dominação, a racionalidade indutiva e dedutiva operando como sistema de colonização universal das tribos, cavernas, comércio e teatros do mundo: “existe uma solução de continuidade entre a violência da conquista definida pelo espírito medieval da Cruzada e a destruição violenta de formas de vida que o acompanha, e a violência epistemológica, crítica e racional, derivada de um conceito moderno de dominação técnica da natureza.” (Eduardo Subirats, La ilustración insuficiente). Neste horizonte, Mário Henrique estabelece a relação entre beleza e ordem matemática no Iluminismo: “que o Sol de Hume possa não alvorecer amanhã, mesmo assim o princípio de razão permanecerá, nas Luzes, sumo princípio da vida”. Sujeito (abstrato), Razão (formalizadora), natureza (quantificada), espaço (contínuo), tempo (cronológico) convergem, como se reúnem o século XVII cartesiano, racionalista, dedutivista e o século XVIII newtoniano que descobre a observação. Refletindo sobre as “geometrias simbólicas”, este livro acompanha o processo de esvaziamento do espaço e da arquitetura com respeito à questão que é o início do trabalho e sua finalidade: “a busca do lugar da arte na vida”. No desencantamento da cultura, a arte, seja em seu sentido clássico, seja humanista, perde sua destinação humana, pois, quando se opta pela razão formal, o juízo do gosto é concebido a partir do modelo de um juízo lógico-matemático, sua objetividade garantida por uma analogia com a das Ciências. Nestes termos o autor anota: “o Iluminismo impõe limites precisos à inquirição acerca da ‘idéia legítima’, não apenas fundada na experiência como dotada de objetividade; [...] este sensismo serve de antídoto à licenciosidade aparente da imaginação.” (p. 127) Guardados os limites, nada ou pouco caberá à pensée ingénieuse imaginativa do poder de “positivar” conhecimentos, científicos.

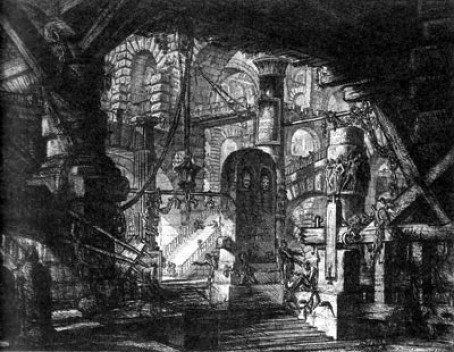

Classicismo, Humanismo, pois! Trata-se da história do espaço e da educação, das disciplinas dedicadas à formação do espírito, do gosto e da arte para o “fim último”: a boa vida e o bem viver. Por isso, a educação voltava-se para os neoi – as crianças e os jovens –, para defendê-los do passado que quer deles se apossar, o jovem chegando em um mundo já velho. Mas o Humanismo significava diálogo com os clássicos, também para defender o antigo do novo e do jovem que quer arquivá-los. Diálogo entre passado e presente, tradição e atualidade, antigo e moderno, destacava-se no Humanismo. No Iluminismo as “geometrias simbólicas” dessimbolizam-se em convenções e protocolos abstratos no pensamento e neutros com respeito a valores. A geometria grega, com efeito, correspondia ao cosmos, um mundo fechado, provido de limites definidos, o qual é substituído por um universo infinito que já não comporta mais hierarquia natural, unido apenas pela identidade das leis que o regem em todas as suas partes. Quanto à geometrização do espaço, corolário do advento de um espaço aberto e sem limites, ela significou a substituição da concepção aristotélica do espaço, qualitativa e diferenciadora de tópoi, pelo continuum onde todos os lugares se equivalem. A nova concepção do espaço determinou uma nova física, proscrevendo do pensamento científico as noções de valor, perfeição, hierarquia e finalidade da natureza, no divórcio entre o mundo neutro dos fatos governados por relações de causa e efeito e o mundo dos valores. O Espaço, agora desencantado, isótropo e isócrono, é dessimbolizado, minimal. Não mais comporta um sentimento do espaço, ritual, cultual, fisiognomônico... segundo uma concepção qualitativa do caráter ou da beleza, como nas “geometrias invisíveis” da harmonia estelar, das esferas celestes, com suas “geometrias especulares”, ainda presentes no humanismo, como se lê neste livro: “deve-se preservar a arquitetura como arte imitativa, ainda que prescinda de modelo natural”, com o que resguarda-se algo do métron clássico, aristotélico, da imitação. Pelo reverso, o Sujeito iluminista, em sua cientificidade, constrói e representa um espaço habitado por um homem previsível e calculável.

Geometrias simbólicas amplia o âmbito da arquitetura para a reflexão acerca das relações entre arte e vida, desenhando uma nova poética do espaço em que, na senda de Bacherlard e na reversão do cartesianismo, a imaginação é vigilante e o Cogito sonhador.

sobre o autor Olgária C. F. Matos é doutora em Filosofia pela USP, professora titular do departamento de filosofia da FFLCH-USP