Projeto e indeterminação

A obra de Carlos Teixeira

1. Agorafobia: a sobredeterminação do projeto arquitetônico

Em 1965, Marcel Duchamp discutiu, em seu pequeno ensaio chamado “O ato criador”, a distância inescapável que separa a intenção de um artista e a realização de sua obra. Por mais que se esforce para atingir seu objetivo – e todo esforço será necessário – o artista não alcançará integralmente aquilo que concebeu. Algo se perde e algo se ganha enquanto o artista toma todas as decisões que permitem que seu trabalho exista, o que, para Duchamp, é justamente o que se pode chamar de “coeficiente artístico”.

Tal percepção dos limites do projeto artístico corresponde a uma defesa do papel do público no acontecimento pleno da obra e, consequentemente, na importância da vida da obra que começa depois que ela sai do controle estrito do artista. Duchamp escrevia na década de 1960, a fim de esclarecer princípios fundantes de seu trabalho, desde o provocativo advento dos readymades feito décadas atrás. Duchamp também escrevia para a arte do pós-guerra, contexto em que críticos e artistas redescobriram os readymades e procuram neles uma matriz para o que então acontecia, germe do que hoje chamamos arte contemporânea. Ed Ruscha, lembrando-se desse momento, disse: “Se [Duchamp] não tivesse aparecido, nós teríamos tido que inventá-lo” (1), pois a valorização artística da distância entre a intenção e a realização de uma obra de arte havia se tornado pedra fundamental do entendimento da arte.

No campo da arquitetura, entretanto, a consciência dessa distância não produziu questionamentos tão amplos e a noção do projeto como campo de ação fundante da prática arquitetônica, que foi construída historicamente (2), permanece soberana. Nos últimos cinquenta anos, esse paradigma sofreu um ou outro arranhão, como, por exemplo: a discussão teórica de Bernard Tschumi, que aponta os potenciais e limites da disjunção sempre presente entre os usos idealizados pelo arquiteto no momento do projeto e os usos efetivamente praticados no espaço; ou o processo criativo de Lina Bo Bardi, que transferia seu escritório ao canteiro a fim de não dar como interrompido o trabalho projetual e de desenho no momento em que as obras iniciavam e que chegava mesmo a trabalhar como cogestora de instituições que construiu, a fim de desdobrar seu trabalho na programação do espaço (3); ou, ainda, enfatizando os casos brasileiros, na obra crítica e experimental de Sérgio Ferro, que denunciou o caráter autoritário e alienante da construção pautada pela soberania e autonomia do projeto arquitetônico.

Os exemplos poderiam ser muitos outros, alguns mais obscuros ou marginalizados do que os casos citados, mais ou menos reconhecidos pelo mainstream da arquitetura. Em todo caso, prevalece no ensino de projeto e mesmo de teoria e história das escolas de arquitetura contemporâneas a crença na suficiência do trabalho projetual e a ênfase no gênio do arquiteto capaz de preestabelecer usos e de antecipar os procedimentos e variáveis do processo construtivo. Não interessaria a ninguém, evidentemente, abandonar de todo esse modelo, pois isso implicaria também em descartar todo o legado da história da profissão do arquiteto na era moderna; no entanto, o que hoje parece patológico é a cegueira voluntária em relação a tudo que existe à margem ou a contrapelo do esforço de predeterminação projetual, o que torna árida e idealista a tarefa premente de aproximar o fazer arquitetônico das dinâmicas sempre cambiantes das cidades contemporâneas e amplia a distância entre a agenda dos arquitetos e as práticas artísticas que poderiam oferecer alternativas frutíferas à viciada metodologia projetual de nossas escolas.

Nesse contexto, o livro Entre, de Carlos Teixeira, aparece como uma clareira no pensamento arquitetônico de nosso tempo e abre espaço para novos questionamentos formulados desde o interior de uma prática arquitetônica comprometida tanto com a construção efetiva de edifícios quanto com a elaboração de modelos e protótipos que tensionem sua metodologia e processo criativo.

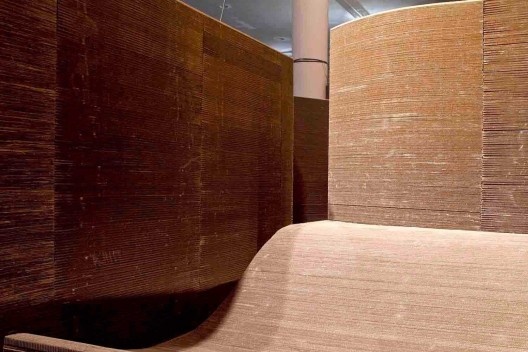

“Amnésias Topográficas”, instalação teatral, Belo Horizonte, 2004-2005. Arquitetos Carlos Teixeira e Louize Ganz

2. Amnésia: rastros de tempo atravessando lugares

Carlos Teixeira formou-se arquiteto em Belo Horizonte, na UFMG, e daí partiu para um mestrado na Architectural Association, em Londres. Ali estudou com profissionais como Cedric Price e Alejandro Zaera. Pelo escritório Vazio S/A desde 1995, tem consolidado uma prática através de diversas plataformas: de obras particulares a ensaios literários, passando por projetos editoriais, incorporações imobiliárias, projetos cenográficos para teatro e dança, investigações urbanísticas e obras instaladas em contextos de arte contemporânea. O livro Entre sintetiza parte dessa trajetória e propõe um curto-circuito entre atuações que, em princípio, dialogam com públicos e metiês que pouco conversam entre si. No eixo desse cruzamento entre campos de pensamento, encontra-se um problema central na obra de Carlos Teixeira: a equiparação de tempo e espaço como parâmetros igualmente determinantes do que seja a experiência e a concepção dos lugares.

Tal problema se impõe logo à introdução do livro Entre. Ali, Carlos remete a sua publicação anterior – Em obras. história do vazio em Belo Horizonte (4) – e a um conjunto de projetos desenvolvidos em articulação com companhias de dança e teatro. Do passado, o ensaio em que o arquiteto descreveu a construção da cidade de Belo Horizonte a partir de um plano urbano moderno, porém desprovido do traço heróico da futura capital do país e, principalmente, desamparado do ritmo frenético das obras que construíram Brasília. Através de uma coleção de cartões postais com fotografias tomadas desde a inauguração da cidade até o presente, Carlos narrou a trajetória de uma cidade que, embora celebrada como capital regional, pouco tinha a oferecer à primeira geração de habitantes além da vastidão de suas terras e espaços vazios. Retrospectivamente, o livro sugere que, ao invés da predileção usual pelo patrimônio construído, os arquitetos e urbanistas da cidade tomem esse vazio lacunar fundacional e resiliente como principal patrimônio e legado urbano disponível para experimentação.

Do presente recente, que nos leva efetivamente ao conteúdo do livro Entre, impõem-se experimentos desenvolvidos junto a grupos cujo trabalho concentra-se em torno do movimento e atuação do corpo, seus gestos e deslocamentos através da arquitetura e que, ademais, estavam interessados em experimentar aproximações inusuais com os espaços urbanos e cênicos. O caso central, dentre uma coleção de sete projetos cenográficos, talvez seja a segunda edição de Amnésias Topográficas (2004-5, em colaboração com Louize Ganz e o grupo de teatro Armatrux). Tratava-se de instalar um sistema de passarelas, escadas e passagens sob um edifício de apartamentos, conformando um teatro experimental. O teatro se espalhou por entre um labirinto de pilares que, como palafitas, havia sido deixado livre e desnudo graças à combinação circunstancial entre o relevo acidentado do bairro dos Buritis e as leis de ocupação do solo de Belo Horizonte. Sustentando edifícios residenciais sobre verdadeiras pirambeiras, essas palafitas permaneceram vazias e desocupadas devido à restrição de pavimentos funcionais construídos nesse bairro e à regulação do aproveitamento do subsolo como equivalente ao uso mais nobre das plantas elevadas acima da cota da rua. Percebendo esse vazio como metáfora e sintoma dos vastos vazios de Belo Horizonte, o arquiteto e seus parceiros decidiram ocupá-lo temporariamente, criando apenas os elementos necessários para o suporte e deslocamento do corpo de atores e plateia através desse espaço que, visto de perto, ganha contornos piranesianos.

Estruturas leves de madeira foram empregados na construção de passarelas e escadas que atravessavam o espaço. Nas setenta páginas que apresentam o projeto, encontra-se vasto material sobre o projeto: estudos sobre o perfil do Buritis, que identificam sequências de edifícios sobre palafitas e esboçam a possibilidade de construir um teatro/caminho através de vários deles; plantas e modelos do projeto realizado, unindo apenas duas das áreas de palafitas sob os edifícios; fotos da maquete e registros fotográfico do espaço construído, vazio e durante o espetáculo Invenção para Leonardo. O mais inusitado e surpreendente dos materiais que acompanham o projeto, entretanto, extrapola esses recursos comuns a enorme parte das apresentações comumente editadas por arquitetos acerca de seus edifícios. Trata-se de um ensaio assinado por Carlos Teixeira chamado “O Capim”. Um recurso relativamente banal para um projeto temporário – o uso de diferentes espécies de capins com tonalidades, densidades e tempos de crescimento distintos a fim de cobrir rapidamente o espaço com vegetação adequada ao local a baixo custo – é apresentado como um aspecto fundamental para o projeto e para a discussão da cidade e seus vazios. Entre argumentos botânicos, paisagísticos, urbanísticos e arquitetônicos, vemos o capim passar de uma solução de contigência para um recurso de construção do espaço ao longo do tempo através de inserções táticas e suscetíveis à mudança em uma velocidade sensível mesmo no curto intervalo de algumas semanas.

Tão rapidamente quanto uma catedral pode passar a servir de ring de patinação (ou, no caso, as palafitas podem tornar-se teatro), através da simples intervenção do corpo ativo no espaço, um terreno baldio pode fazer-se parte do sistema de áreas verdes da cidade, através do simples incentivo, desenhado, ao crescimento de uma vegetação que sempre foi identificada como espécie de praga indesejável. Rude, simples, rizomático, resistente, ágil, insistente, o capim deixa de ser uma sujeira na paisagem urbana para ser metáfora da relação desejável entre o natural e o construído no interior das grandes cidades.

Experimentos e ensaios como esse, sempre alimentados por leituras do espaço urbano, dão ritmo ao livro, colocando em tensão e à prova paradigmas de uma arquitetura que parte das decisões e movimentos dos corpos engajados nos eventos que acontecem nos espaços construídos. É o caso, por exemplo, do terreiro O outro, o mesmo (2011), um pavilhão para perfomances realizado para a 29ª Bienal de São Paulo. O projeto pretendia abrigar atividades que iriam desde espetáculos musicais concentrados em seu interior até performances experimentais desenvolvidas em relação com a arquitetura do edifício da Bienal projetado por Oscar Niemeyer. Peças móveis foram construídas com pilhas de papelão corrugado cortado, de forma a constituírem um pavilhão de forma de mônada quando reunidas ou um espaço labiríntico quando espalhadas ao acaso. Quase diariamente, conforme o desejo de cada artista, as peças eram movidas, gerando configurações intermediárias que possibilitavam a convivência de um espaço mais recluso com grandes aberturas que abrissem visadas até elementos do edifício da Bienal. Material leve e descartável, o papelão ganhou um sentido de peso e presença quando empilhado e cortado em ângulos agudos. Não obstante, suas paredes eram macias ao toque e guardavam marcas do uso do público e dos artistas conforme a exposição passava e os eventos se acumulavam.

Uma experiência como essa – em que o trabalho do arquiteto aproximasse do campo de produção da arte e, principalmente, de seu espaço de fruição – permite que elementos latentes em seu trabalho ganhem protagonismo e discursividade. A região compartilhada entre arte contemporânea e arquitetura é marcada por combinações inusuais entre as ideias de programa e de permanência, que passam a ter significado flutuante e relativizável. Por isso, decisões de projeto iniciais, que seriam imposições a priori em outros contextos, ganham estatuto de hipóteses gerais sobre como pensar espacialidades.

Podemos encontrar paralelos entre essa experiência e as colaborações dos arquitetos britânicos Peter e Alison Smithson feitas para ambientes expositivos em 1956, seja o Patio and Pavilion, seja a House of the Future. Esses dois projetos temporários são respostas a investigações sobre o futuro da humanidade, mas formulam hipóteses distintas. O primeiro, construído como parte da instalação realizada pelo casal de arquitetos junto aos artistas Nigel Henderson e Edoardo Paolozzi para a hoje reconhecida exposição This is Tomorrow, no Institute of Contemporary Art, levava a capacidade especulativa do trabalho artístico/arquitetônica tão longe a ponto de ter se permitido especular sobre a identidade geral de todo o habitat humano. O texto apresentado pelo grupo aponta os arquétipos espaciais do pátio e do pavilhão como constantes na relação do homem com o espaço, a qual sempre estaria ancorada na relação de um refúgio com um espaço mais amplo de transição em relação com a paisagem. Com uma cabana de madeira construída precariamente e cercada por um campo de areia, articulada com assemblages e materiais dos artistas com que trabalhavam, os Smithson procuraram responder à nada singela tarefa de demonstrar um paradigma das necessidades funcionais e simbólicas da vida humana.

O segundo dos projetos citados, uma casa-tipo apresentada em na “Daily Mail Ideal Home Exhibition”, foi todo moldado em peças de plástico de desenho orgânico e sensual e, não obstante, de contornos externos rigidamente ortogonais – o que permitiria encaixar unidades de habitação ilimitadamente. Tratava-se de desenhar um módulo equipado para uma vida particular confortável, concentrada em torno de um pátio central e indiferente ao seu entorno. Aqui os arquitetos invertem a relação “naturalista” entre pátio e pavilhão, concentrando o paradigma da inserção do homem na paisagem em uma unidade centrípeta, que pode ser livremente transportada e multiplicada. Embora marcadamente pop e relacionada a pauta da prefabricação do pós-guerra europeu, essa solução também representa, de forma concentrada, a complementaridade entre a escala do espaço doméstico e aquela espaço cívico, eixo central da obra do casal Smithson.

Feita essa digressão, o projeto de Carlos Teixeira para a Bienal de São Paulo ganha outras dimensões. Quando concentrado, com as peças de papelão formando um espaço comum, conformava-se como um pavilhão autônomo, de planta inclusive similar à da House of the Future – perímetro ortogonal, nichos de forma orgânica com espaços mais reservados, e um pátio comum que se abre à luz ambiente e ao convívio. Quando fragmentado e disperso, no entanto, o terreiro fazia-se labirinto e espaço intersticial, incorporando todo o térreo do projeto de Niemeyer como seu pátio e, inclusive, valendo-se da transparência das fachadas para procurar mediações com a paisagem mais ampla do Parque Ibirapuera. Do habitar tradicional sugerido pela conformação original concentrada, o projeto de Carlos, quando aberto, passava a evocar um habitar compartilhado e marcado pelas múltiplas temporalidades dos usos dissonantes que poderiam acontecer simultaneamente em cada parcela do espaço. Presenciei dois momentos em que essa temporalidade foi explorada de forma instigante pelos artistas convidados pela 29a Bienal, sempre valendo-se de um recurso adicional do projeto: o sistema de som que podia ser alimentado de qualquer parte do terreiro e dali espalhar-se por todo o térreo.

A artista Graziela Kunsch, em uma das várias apresentações do seu Projeto Mutirão que realizou em vários dos espaços da Bienal, ocupou o terreiro O outro o mesmo quando este se encontrava todo desmontado. Escolheu alguns dos módulos e, ao invés de posicioná-los abertos em relação ao centro do espaço, voltou-os para si mesmos, criando um pequeno espaço individual, onde permaneceu assistindo uma parte do arquivo do Projeto Mutirão. Todos ouviam o som do vídeo, porém era necessário procurar sua fonte e, então, deparar-se com a artista numa situação quase doméstica – algo pouco esperado no contexto movimentado e hiper-transparente do térreo da Bienal. Nesse espaço singelo, desprovido dos lugares marcados do teatro tradicional, a conversa com a artista e a relação com seu vídeo – também uma conversa gravada – tinha de ser construída aos poucos, como numa visita à casa de um desconhecido, em um tempo contrastante com o ritmo explorador do público que percorre os espaços expositivos de forma contemplativa.

Em outro momento, Marco Paulo Rolla realizou a ação “Imersão, Transbordamento e Resistência”, parte do conjunto de performances “Recepção para o nada”. Um grupo de performers atuava do lado de fora do prédio, junto à sua fachada envidraçada de onde se via o terreiro “O outro o mesmo”. Num exercício de afogamento voluntário, cada participante se abaixava e enfiava a cabeça em um dos inúmeros baldes cheios de água que estavam dispostos no chão. Quando não suportava mais, o participante levantava-se bruscamente e respirava ofegante até estar preparado para reiniciar o processo. Quando um balde estivesse vazio demais, sua água era derramada em um outro balde, renovando a possibilidade de repetir a ação. Todo som produzido no espaço aberto do parque era transmitido e amplificado em tempo real para o espaço do terreiro, onde se ouvia uma intrincada paisagem sonora, pois, devido ao ritmo variado desses ciclos – ditados pela resistência e concentração de cada participante –, formava-se uma colagem de corpos levantando bruscamente, água escorrendo, respirações agitadas, golfadas de ar que antecedem um novo mergulho. O público podia, então, escolher entre encarar frente a frente os performers ou acomodar-se no espaço fragmentado do terreiro, como quem senta em um barco e escuta o barulho de um mar (nesse caso, durante uma tempestade).

3. Afasia: descontinuidade e equivalência como princípios de indeterminação

A descrição de momentos da ocupação do espaço projetado por Carlos Teixeira e sua comparação com projetos do casal Smithson se presta para, a um só tempo, iluminar o conteúdo discursivo do projeto e as possibilidades que empodera ao abrir-se a reconfigurações coreográficas de suas peças. A discussão sobre o papel da passagem do tempo na conformação do projeto arquitetônico, com isso, deixa de ser simples boa intenção ou analogia do funcionamento da cidade para tornar-se parte mesmo do processo de criação de Carlos Teixeira. Não é por nada que, na entrevista com Bernard Tschumi publicada em seu livro, Carlos perguntou sobre os modelos de notação de movimento coreográfico que o arquiteto suíço estudou desde o campo da dança, do teatro, do esporte e, mesmo, da estratégia militar. A pergunta procura iluminar maneiras de anotar, representar e modelar formas de deslocamento do corpo pelo espaço e, com isso, renovar a capacidade do arquiteto de lidar criativamente com a esfera dos acontecimentos e eventos.

A resposta de Tschumi é um pouco vaga, e desdobrá-la implicaria em percorrer as inúmeras publicações a respeito de sua obra. Peço licença portanto para introduzir o trabalho de outro arquiteto que, como todos os aqui mencionados, passou pela Architectural Association, em Londres (5). Pouco reconhecido internacionalmente e no mais das vezes atuando a margem dos neo-ismos da segunda metade do século passado, Cedric Price encontrou um lugar muito particular no campo da prática arquitetônica, dando protagonismo a aspectos muitas vezes tidos como periféricos na profissão, como, por exemplo: a demolição como parte do ciclo de vida (e morte) de um edifício, o não-planejamento como qualidade de certos espaços urbanos, o traçado de “linhas de desejo” dos habitantes como parte da cartografia de uma região, e o vazio urbano como oportunidade para ação e imaginação dos cidadãos. Enquanto elaborava uma grande quantidade de projetos construídos e não realizados, Price desenvolveu uma vasta gama de ideias sobre como os arquitetos poderiam desenhar, mais do que paredes e portas, algo que chamava freespace (espaçolivre), um campo formalmente indeterminado e continuamente disponível para a prática de tomada de decisão e gestão das atividades coletivas e configurações espaciais. A fim de delinear essa modalidade de espaço, Price reuniu e articulou muitas ideias e inovações disciplinares que estavam pipocando espalhadas no pós-guerra europeu.

No projeto do Fun Palace (1961-70), por exemplo, ele partiu do repertório do teatro experimental da época, que combinava participação, mobilidade e intercambiabilidade entre atores, público, praticáveis e cenário. Visando propor um espaço que estivesse efetivamente programado para esse tipo de interação e, ao mesmo tempo, expandido como experiência urbana disponível a todos, mesmo aqueles totalmente sem interesse pelas formas usuais de teatralidade, Price percorreu estudos pela teoria dos jogos, cibernética, prefabricação e automação. Sua principal realização como arquiteto desse projeto foi a definição de uma arquitetura baseada em valores como temporalidade, oportunidade, improviso, lazer e vazio, ao mesmo tempo em que se apropriava de materiais industrializados e de sistemas eletrônicos. Essa lógica se expandiu no projeto Potteries Thinkbelt (1964-66), que tomou o freespace como paradigma para o redesenvolvimento urbano de toda uma região pós-industrial visando transformá-la em uma espécie de território educacional e um centro de produção de criatividade. Nesse caso, a possibilidade de mudança e transformação do espaço foi enfatizada a partir da ênfase na flexibilidade espacial e programática como aspecto mais valioso da produção de conhecimento e dos processos de aprendizagem.

A crítica usual aos projetos de Cedric Price passa justamente pelo atalho que o arquiteto toma ao procurar convergir a flexibilidade do espaço com a flexibilidade da cognição e ação de seus usuários. Não obstante, o percurso aqui brevemente mencionado deixou um vasto legado de recursos projetuais e articulações entre artistas, educadores e gestores do espaço urbano. Embora seu salto para analogias ao processo de aprendizagem possa ter sido apressado, sua aposta na indeterminação do projeto arquitetônico e no enfrentamento do aspecto monumental e ideologicamente simbólico da arquitetura constituem uma importante referência para avaliar de forma complexa projetos como os de Carlos Teixeira.

Não é a toa, por exemplo, que os projetos presentes no livro Entre prescindem da típica representação arquitetônica que encontramos nos livros especializados – as famigeradas plantas, cortes, detalhes construtivos e modelos tridimensionais. Em tempo, tais representações comparecem no livro, porém de forma assistemática, apenas quando interessam a um esquema de representações mais vastos, baseado na narrativa das possibilidades de contextualização do projeto e legibilidade de seu processo criativo. Mais ainda, a soma das representações reunidas em cada projeto prescindem de um efeito bastante valorizado em escolas de arquitetura: ao invés de darem a ver um planejamento extensivo que aparentemente resolve integralmente a conformação do espaço, elas deixam explicitas incompletudes, ou melhor, interrupções do planejamento do espaço e, por vezes, privilegiam imagens da ocupação do espaço em oposição a fotografias que comprovem a fidelidade do espaço construído ao desenho arquitetônico.

É em torno dessas escolhas que o post-scriptum do livro se concentra. Sem querer desprezar a importância da boa fotografia de arquitetura – que sempre contrata para seus projetos –, Carlos Teixeira se pergunta por que ela tende a deixar passar o mais importante no projeto construído e sua ocupação por eventos variados. Pergunta-se também por que a fotografia especializada em teatro tende ao mesmo problema, somente invertido. Representar espaço, tempo e movimento de forma articulada parece ser tão desafiante quanto dar conta de pensar esses elementos simultaneamente. Como avisa Bergson, o problema não está em provar a existência do movimento, mas em conseguir pensar sobre o movimento. Sabemos que as coisas estão sempre sujeitas ao tempo e superamos o paradoxo de Zenão intuitivamente; não obstante, pouco utilizamos essa noção e temos dificuldade em demonstrar racionalmente a falência desse paradoxo, que por isso mesmo permanece popular apesar da passagem dos milênios.

É significativo que, diante dessa dificuldade, algumas fotos “amadoras”, tiradas com intuito de registrar momentos significativos de acontecimentos tenham se provado mais eficazes como documento da qualidade das intervenções do público no espaço construído. Como o leitor poderá conferir, elas não estão ali pela promessa de autenticidade, como a câmera na mão utilizada no filme Bruxa de Blair e tantos outros. Fotografias amadoras por vezes se destacam simplesmente por não estarem, como as profissionais de arquitetura e teatro, preocupadas em demonstrar a boa resolução de uma proposta predeterminada. São tomadas como reação aos eventos, incorporando, como os projetos de Carlos Teixeira, a indeterminação e a mudança de planos como regra primeira.

Postscriptum

Em tempo, o uso de distúrbios mentais como subtítulos deste texto de forma alguma implica em juízos de valor em relação aos projetos aqui discutidos. Antes, procuram antecipar as reações adversas às hipóteses apresentadas que possam advir da moralidade projetual que o bom senso arquitetônico impingiu contra toda recusa ao planejamento e ao controle. Reage também às metáforas organicistas que insistem em retornar e novamente dominam o vocabulário arquitetônico, alavancadas por mais de uma década de elogio da responsabilidade ecológica. Aparte as boas intenções, convém lembrar que tais metáforas acerca da “saúde do organismo urbano” trazem consigo uma aura que pode facilmente encobrir parâmetros projetuais e a premissas políticas profundamente conservadores.

notas

1

Entrevista com Robert L. Pincus, October 30, 1990. In: Robert L. Pincus,” ‘Quality Material…’: Duchamp Disseminated in the Sixties and Seventies,” in: Bonnie Clearwater (ed.), West Coast Duchamp, Miami Beach: Grassfield Press, 1991, p. 87-101, p. 100.

2

Basta lembrar da construção da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore e da aclamação da capacidade de Filippo Brunneleschi de predeterminação da forma construída no campo do projeto como conquista da autonomia da disciplina arquitetônica como trabalho mental, liberado do “saber-fazer” manual do canteiro de obras.

3

É instigante o relato feito por Marcelo Ferraz acerca do processo de desenvolvimento do SESC Pompéia, talvez a principal realização da arquiteta Lina bo Bardi: “Tínhamos um escritório dentro da obra; o projeto e o programa eram formulados como em um amálgama, juntos e indissociáveis; ou seja, a barreira que separava o virtual do real não existia. Era arquitetura de obra feita, experimentada em todos os detalhes”. FERRAZ, Marcelo. Numa velha fábrica de tambores. SESC Pompéia comemora 25 anos. Minha Cidade, São Paulo, n. 08.093, Vitruvius, abr. 2008 <www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/08.093/1897>.

4

TEIXEIRA, Carlos Moreira. Em obras. história do vazio em Belo Horizonte. São Paulo, Cosac Naify, 1999.

5

Essa recorrência é curiosa e me desculpo caso minha própria trajetória como pesquisador que dedicou-se a estudar cuidadosamente a obra do grupo Archigram torna a seleção demasiado tendenciosa. Não obstante, é inegável que, embora tenha por vezes redundado em pesquisas estritamente formais, a prática e teoria trabalhada nessa escola deu corpo a uma série de estudos relevantes sobre a importância da passagem do tempo na conformação do espaço urbanístico e arquitetônico. Sobre o assunto, Carlos Teixeira comenta em troca de emails com o autor: “A escola foi importante pra mim; quando era estudante não me interessava o que então acontecia no Brasil (escola paulista, pós-modernos mineiros etc) e a saída me possibilitou ver de perto como as vanguardas – com suas inconsistências, fragilidades, leviandades e incoerências – se formam. Aquela escola é um ambiente tão perigosamente aberto a idéias que posso dizer que por lá circulam as melhores e as piores idéias sobre arquitetura” (setembro, 2011).

sobre o autor

Paulo Miyada é arquiteto e urbanista pela FAU USP, onde cursa seu mestrado. Assistente de curadoria da 29ª Bienal de São Paulo, atualmente coordena o Núcleo de pesquisa e curadoria do Instituto Tomie Ohtake, atua como curador do programa Rumos do Itaú Cultural 2011-2112.