Pelas janelas abertas de um edifício reabilitado no coração do Chiado, região histórica de Lisboa, entra o burburinho intenso da cidade que é hoje um dos destinos turísticos e financeiros mais procurados do mundo. Instalados no lounge de mais um palácio centenário convertido em hotel, jornalistas e críticos de várias latitudes esforçam-se por ouvir a apresentação em inglês da equipe curatorial da quinta edição da Trienal de Lisboa, liderada pelo arquiteto francês Éric Lapierre.

A equipe foi articulada em torno de pesquisas acadêmicas desenvolvidas nos últimos anos na escola de arquitetura de Marne-la-Vallée, em Paris, e reúne oito curadores de origem franco-italiana que defendem em uníssono uma abordagem disciplinar baseada na reivindicação da especificidade da racionalidade arquitetônica. É um caráter mais afirmativo que questionador, portanto, de padrão internacional e forte sotaque francês, que domina o projeto curatorial desta Trienal, sob o tema/lema da “poética da razão”.

Como em edições anteriores, também esta Trienal se distribui entre diferentes espaços culturais lisboetas. Até 2 de dezembro, cinco exposições centrais ocupam respectivamente o Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia – MAAT, a Culturgest, a Garagem Sul-CCB, o Museu Nacional de Arte Contemporânea e o Palácio Sinel de Cordes: “Economia de meios”, “O que é o ornamento?”, “Agricultura e arquitetura: do lado do campo”, “Espaço interior” e “Beleza natural”. Além disso, a programação inclui dez projetos associados e autofinanciados (selecionados com base numa chamada aberta, entre noventa candidatos) e um conjunto de atividades paralelas, entre visitas guiadas, workshops e até um “jantar performativo”.

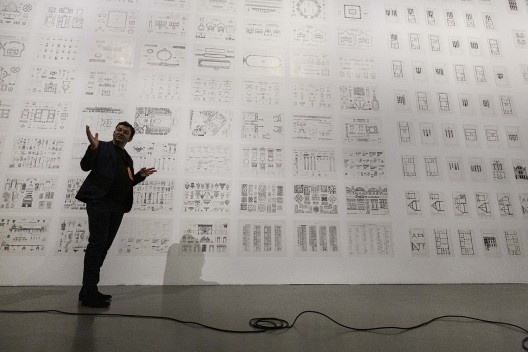

Exposição "Economia de meios", no MAAT, Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019

Foto Ana Luiza Nobre

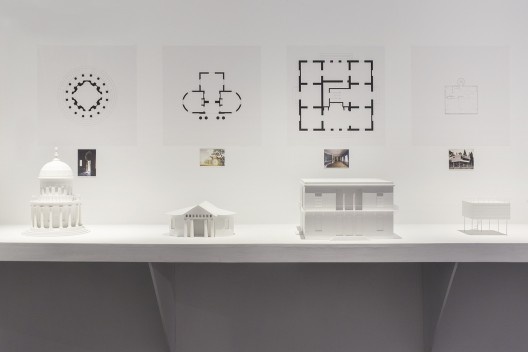

“Economia de meios”, concebida pelo curador geral, busca afirmar a arquitetura “como uma disciplina que pretende descobrir as boas formas dos edifícios”. Logo à entrada, o visitante é recebido pela alegoria do “bom arquiteto”, conforme representado por Phillibert de l’Orme em meados do século 16: com três olhos (para ver simultaneamente o passado, o presente e o futuro) e quatro ouvidos (para escutar muitas vozes distintas ao mesmo tempo). A partir daí, a exposição se assume como uma procura do “DNA das boas formas” na repetição: não só em termos morfológicos mas também de procedimentos, medidas e materiais. Reúnem-se obras referenciais como a mesquita de Córdoba e o Pompidou de Piano e Rogers, lado a lado com outras menos célebres como a casa comunitária construída – estrutura e mobiliário – com trilhos ferroviários reutilizados na ilha japonesa de Miyake, a partir de projeto do arquiteto Shin Takasuga, nos anos 1970. O projeto expográfico tem alguns momentos fortes, como a sala em que plantas baixas de alguns edifícios-chave dentro da história tipológica da arquitetura ocidental são dispostas em grande escala, acima e abaixo dos pés dos visitantes. E pode-se percorrer também uma seleção de obras mais recentes reunidas numa sala de maquetes, entre as quais se sobressai a peça talvez mais forte desta Trienal: o modelo em madeira da Ponte de pedestres de Covilhã, que é também uma reafirmação poética do vetor topográfico da arquitetura de João Luis Carrilho da Graça.

Maquete da ponte de pedestres de Covilhã, projeto de João Luis Carrilho da Graça, exposição “Economia de meios”, Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019

Foto Ana Luiza Nobre

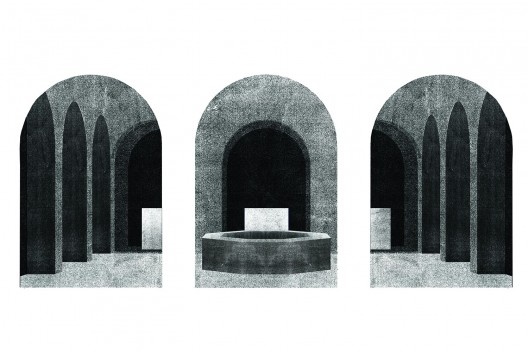

Outro ponto alto da Trienal é a exposição “Espaço interior”, concebida pela dupla Mariabruna Fabrizi e Fosco Lucarelli, do atelier parisiense Microcities. Ambos são já conhecidos do público da Trienal pelo trabalho revelado na edição passada como uma seleção de imagens extraídas da plataforma online Socks (www.socks-studio.com), uma espécie de atlas morfológico ao qual vem se dedicando há alguns anos. Se a princípio parece um pouco estranho reencontra-los em duas Trienais seguidas na mesma cidade, e com trabalhos derivados da mesma fonte, sua participação desta vez tem outra dimensão, como curadores de uma das mostras principais onde o processo projetual é afirmado como um continuo arranjo e rearranjo de imagens, e a imaginação arquitetônica é explorada através de um potente cruzamento expográfico entre referencias históricas e trabalhos contemporâneos. Há trabalhos recentes como as 100 Casas de Irena Gajic, publicadas diariamente na pagina do tumblr da artista e ilustradora sérvia como exercício de projeto sem restrições. Ou os postais de Gareth Damian Martin (The continuous city), uma série fotográfica que investiga a arquitetura dos videogames. Enquanto outros têm origem mais recuada no tempo, como a taxonomia visual da cultura doméstica japonesa desenvolvida por Kon Wajiro após o terremoto de 1923, num esforço meio desesperado de registrar para preservar modos de vida ameaçados de extinção. Ou o projeto não realizado de Lina Bo Bardi e Carlo Pagani para uma casa na Sicília, no qual elementos geográficos e arquitetônicos reconhecíveis se misturam livremente com imagens mentais para construir uma paisagem situada entre a ficção e a realidade.

Exposição "Espaço interior", no Museu Nacional de Arte Contemporânea, Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019

Foto Ana Luiza Nobre

Como não poderia deixar de ser, estão aí também muitas das referências recorrentes na Trienal: Aby Warburg, Christopher Alexander, Aldo van Eyck e claro, Aldo Rossi, muito Aldo Rossi – presença também no cinema, com o filme “Ornamento e delito”, cuja première foi talvez o momento mais aguardado da Trienal. O filme, realizado em 1973 para a Trienal de Milão, foi recuperado pela Fundação Aldo Rossi e Cinemateca de Bologna. Giovanni Braghieri e Franco Raggi, que assinam – com Luigi Durissi – o trabalho com Rossi, trataram de alertar o público para o caráter experimental do filme, em sua simpática apresentação no Cinema Ideal. Mesmo assim, quem esperava ver algo à altura da arquitetura de Rossi saiu frustrado. Produzido basicamente na ilha de edição com fragmentos de textos de Adolf Loos, Karl Marx e Walter Benjamin, cenas de Fellini, Visconti e Bolognini, o filme-ensaio atesta o interesse de Rossi pela operação de montagem, tanto quanto sua dificuldade de lidar com a linguagem cinematográfica.

Se Rossi pode ser considerado o personagem central desta Trienal, a ênfase em questões tipológicas e o esforço classificatório surgem como denominador comum das exposições centrais. Nem todas alcançam o mesmo resultado, porém. Seja porque não apresentam a mesma qualidade expográfica, seja porque acabam se perdendo em abordagens enciclopédicas que pouco contribuem para alimentar as discussões em torno da produção arquitetônica e dos processos de urbanização contemporâneos. A timeline de 60 metros de comprimento apresentada como pièce de résistance da exposição “Agricultura e arquitetura: do lado do campo”, é a expressão mais evidente dessa ambição. Nas palavras do curador Sébastien Marot, o objetivo foi “sintetizar as evoluções paralelas da agricultura e da arquitetura (e subsequentemente do urbanismo), desde o seu berço comum no Neolítico”. Disso resulta uma cronologia espantosamente linear, eurocêntrica e sexista, que não só ignora práticas e técnicas ligadas ao cultivo da terra em largas porções do planeta como se abstém de problematizar minimamente as práticas coloniais, a ponto de destacar o ano de 1492 como o da “descoberta do Novo Mundo”. A essa narrativa se soma um conjunto exaustivo de painéis em que a agricultura é apresentada não como atividade, mas como disciplina, e a permacultura anunciada como uma espécie de ponto final da evolução da humanidade.

“Boxing boxes”, intervenção em conjunto habitacional do SAAL em Olaias, Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019

Foto Ana Luiza Nobre

São os projetos associados que mostram, na verdade, maior grau de problematização, mais abertura temática e maior aproximação com a cidade. “Um certo tipo de vida”, por exemplo, parte de um estudo desenvolvido por professores e alunos de graduação da Universidade de Illinois em Chicago sobre a tipologia dos mosteiros cartusianos como exemplo de racionalidade extrema, inseparável do modo de vida dos monges cartuxos. O resultado é uma exposição que ocupa e reativa temporariamente o mosteiro abandonado da Cartuxa das Laveiras – um dos dois últimos remanescentes desta ordem religiosa em Portugal. Neste espaço fora da cidade e do tempo encontram abrigo nove variações de células habitacionais (oito maquetes e um pavilhão temporário) elaboradas a partir de uma mesma base – um cubo de 4x4x4 m – e um conjunto de regras e dimensões definidas a partir de uma crítica ao conceito modernista de “existência mínima” e seus desdobramentos contemporâneos.

Célula habitacional, exposição "Um certo tipo de vida", Cartuxa de Laveiras, Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019

Foto Ana Luiza Nobre

Já “Boxing Boxes” é uma intervenção no espaço público do conjunto habitacional “Portugal Novo”, erguido nos anos 1970 em Olaias, no âmbito do programa Serviço de Apoio Ambulatório Local – SAAL, e nunca regularizado. O projeto, concebido pelo arquiteto mexicano Daniel De León Languré, assume uma forte dimensão política ao dar visibilidade e dignidade a um bairro que apesar da sua centralidade geográfica permanece à margem da cidade e ignorado pelo poder público. E para isso bastou instalar uma singela estrutura tubular metálica no árido vazio entre os edifícios projetados pelo arquiteto Manuel Vicente; apresentada inicialmente como suporte para a prática desportiva do boxe, ela logo mostrou seu caráter lúdico e multifuncional como espaço também de interação social, empoderamento de grupos sociais em situação de vulnerabilidade e transformação de um contexto estigmatizado, marcado pela presença de imigrantes africanos, indianos e ciganos.

Célula habitacional, exposição "Um certo tipo de vida", Cartuxa de Laveiras, Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019

Foto Hugo David

Numa cidade que convive com movimentos migratórios há séculos e é reconhecida internacionalmente pela qualidade dos seus espaços públicos, a intervenção assume um caráter particularmente estratégico ao tocar numa série de questões que envolvem necessariamente a arquitetura hoje. É de se estranhar, por isso, que trabalhos assim não tenham merecido mais espaço nesta Trienal. Seja por seu potencial para alargar a discussão sobre problemas que pressionam a cidade mesma em que o evento se realiza, seja pela possibilidade de mexer com o conservadorismo arraigado na sociedade portuguesa, apesar dos sinais de “modernização” que se mostram sob a face da turistificação da própria capital.

É na equipe das caixas de box, por sinal, que identificamos a única participante brasileira desta Trienal: a carioca Sofia Costa Pinto, integrante da Ensaios e Diálogos Associação – EDA, uma das entidades mais atuantes hoje em projetos de intervenção urbana e social em Lisboa. Também ela já esteve em outras edições da Trienal: na passada, numa ação/ocupação no antigo presídio da Trafaria, e na anterior, na equipe que ergueu a Casa do Vapor, espaço comunitário na mesma região. No mais, para além de algumas referências a Lina Bo Bardi, Paulo Mendes da Rocha e Roberto Burle Marx, é só entre os finalistas do Prêmio Début – vencido pela dupla espanhola Bonell+Dòriga – que encontramos dois jovens escritórios brasileiros: Grua.a e Sauermartins, respectivamente do Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019 - poética da razão

Foto Hugo David

É de se perguntar, aliás, se as premiações não poderiam estar mais articuladas ao evento. Dos finalistas do prêmio conferido a arquitetos até 35 anos de idade, não ficamos conhecendo mais que os rostos na cerimônia da premiação – com exceção da dupla vencedora, forçada a uma apresentação pública naturalmente carregada de nervosismo, que se seguiu ao anúncio do prêmio. Por outro lado, haveria muitos meios de garantir presença mais efetiva da arquiteta Denise Scott-Brown, a quem foi atribuído o Prêmio Carreira da Trienal, para além da rápida homenagem que lhe foi feita no auditório do CCB, onde foi representada pelo filho.

Enfim, se não quiser perder a posição conquistada no debate e divulgação internacional da arquitetura, a Trienal de Arquitetura de Lisboa terá que arriscar um pouco mais e se confrontar com temas e problemas que estão na ordem do dia. Afinal, que “bom arquiteto” será aquele que fecha os olhos para o processo de gentrificação que assume proporções alarmantes em cidades como Lisboa e o Porto? Que não ouve as ruas de Hong Kong ou de Paris, nem a voz dos indígenas da Amazônia? E que nada tem a dizer – seja em que língua for – sobre o atual modelo de desenvolvimento econômico português, mesmo que às vésperas das eleições no país?

Trienal de Arquitetura de Lisboa 2019 - poética da razão

Foto Hugo David

nota

NE – Trienal de Arquitectura de Lisboa 2019 – A Poética da Razão. Lisboa, 3 de outubro a 2 de dezembro 2019. Curadores: Éric Lapierre (Economia de meios), Sébastien Marot (Agricultura e arquitectura: do lado do campo), Mariabruna Fabrizi e Fosco Lucarelli (Espaço interior), Laurent Esmilaire e Tristan Chadney (Beleza natural) <www.trienaldelisboa.com/programa/trienais/2019>.

sobre a autora

Ana Luiza Nobre é arquiteta e professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de pós-graduação em Arquitetura da PUC-Rio, e desenvolve atualmente pesquisa de pós-doutoramento na Faup, no Porto.