Quando pensamos no Masp, o Museu de Arte de São Paulo, é provável que imaginemos em primeiro lugar seu edifício: dois robustos pórticos vermelhos sustentando uma laje de concreto aparente, envolta por panos de vidro, sob a qual uma extensa esplanada se abre, espaço excepcional na paisagem urbana. Um edifício austero, estampado em folders turísticos e publicações mundo afora, ratificando, entre tantos outros, o símbolo de uma instituição museal e da cidade que o abriga.

Essa presença física marcante reflete-se em sua história. A difusão dos fatos em jornais e revistas é numerosa desde o início da construção, no final dos anos 1950, prosseguindo até hoje não apenas na mídia como também em livros e estudos acadêmicos. Os estudos dedicam-se quase sempre a temas mais amplos, empreendidos por um número cada vez maior de pesquisadores de diversas áreas. A motivação, nesses casos, não é a arquitetura do museu em si, mas a obra da arquiteta Lina Bo Bardi ou museus de arte e arquitetura moderna em geral.

As questões relacionadas exclusivamente à arquitetura do Masp são de tal importância que fazem necessário um recorte preciso, um enquadramento circunscrito do assunto. Falar sobre ela é, antes de tudo, falar sobre a arquitetura de um edifício; de um edifício construído para um museu de arte, motivo para o qual surgiu.

A opção por estudar apenas uma obra

É fato que não há escolas e ideologias guiando claramente a arquitetura contemporânea, mas sim fragmentos de idéias sobre o fazer projetual e construtivo, territórios estilhaçados e compartimentados em todos os sentidos. O mesmo ocorre com os estudos sobre arquitetura, muitas vezes buscando integrar objetos ou temas para compor visões amplas e conciliadoras, resultando invariavelmente desfocadas: mosaicos criando ou recriando conceitos, ordenando as peças mais ao gosto de parâmetros prévios do que pautando-se nas particularidades de cada uma delas. Com isso, os estudos desviam-se do primordial, compreender os objetos, dedicando-se ao que é secundário: elaborar releituras ou pensamentos inéditos, a todo custo surpreendentes e sedutores.

Para desviarmos desse risco, é necessário que as análises e sínteses desembaracem-se dos fios que as enredam, como marionetes de si mesmas, expondo defeitos e qualidades em termos diversos dos que construímos em tantos anos. Ao refazer tais termos, é imprescindível não proclamarmos outras verdades insuperáveis, fechadas e estanques. É um trabalho árduo. Podemos começá-lo com pequenos estudos, localizados e independentes, que podem articular-se entre si; ou por estudos maiores, envolvendo amplos períodos e numerosos objetos e temas, porém, mais complexos e difíceis de cumprir. Ambos os modos são desafiadores. Optamos aqui pelo primeiro: um estudo centrado em apenas uma obra arquitetônica.

Relógio

Falaremos de um edifício que resultou dos anseios particulares de seus principais artífices: a arquiteta Lina Bo Bardi, o engenheiro José Carlos de Figueiredo Ferraz e o diretor do Masp, Pietro Maria Bardi. Acompanharemos seu processo de construção desde a criação do museu em 1947 até os nossos dias, apoiando-nos sobre os textos e idéias desses autores, fundadores de sua historiografia, e nas historiografias que lhes seguiram.

Buscaremos não colocar tais textos acima do próprio objeto de que tratam. Assim, uma famosa e consagrada idéia de Lina Bo Bardi, a “noção de tempo não linear” (na qual o passado é compreendido como “presente histórico”), não se imporá como mediadora desse estudo, qual ocorre em alguns casos. Por outro lado, utilizaremos fontes documentais e correspondências com órgãos públicos, engenheiros, construtores e fornecedores, de modo a nos aprofundarmos nas questões técnicas e funcionais do edifício – o que raramente é feito. Salvo exceções, prevalece a reiteração dos fatos históricos consagrados pelos fundadores do museu. Assim, além da necessidade de se ampliarem as fontes, torna-se imprescindível lutar contra a ótica que lhes é própria: como lembra Paul Veyne, é necessário descrever as estruturas de pensamento, por mais óbvias que pareçam; pois, “se a história é luta pela verdade, é, igualmente, uma luta contra nossa tendência a considerar que tudo é evidente” (1).

Em meio a essa “luta”, tentaremos compreender os valores da arquitetura do Masp. Para isso não é fundamental sermos imparciais, mas é preciso aceitar o que nos for mostrado; conter as expectativas, abafar as esperanças, de onde pode surgir algo relevante. Nesse caso, é necessário assumir as conseqüências do que deverá ser dito. Ainda que contrarie a nós mesmos.

Espelho

Os historiadores mais prudentes recomendam evitar interpretações anacrônicas, isto é, que atribuam aos objetos valores que estão fora de seu tempo, apartados de sua estrutura original, concreta ou ideal. Daniel Arasse vai um pouco mais longe: além de recomendar que evitemos o anacronismo, pede-nos para tentar corrigi-lo e, mais que isso, explorá-lo – o que seria uma contradição, considerando a concepção tradicional da história (2). O exercício é estimulante: “explorar o anacronismo no qual me encontro enquanto historiador do início do século XXI [...] anacronismo constitutivo de minha relação, seja material ou mental, [que] pode conduzir a resultados teóricos de um lado, históricos de outro, extremamente interessantes e mesmo fecundos”.

Trata-se de um desafio maior se pensarmos que a história do Masp é também uma “história imediata” (3), pois em grande medida nosso estudo é contemporâneo ao seu objeto, o que traz dificuldades não apenas à pesquisa como à própria narrativa da história. Nesse caso, o resultado pode ser ainda mais lacunar ou distorcido do que o da historiografia de eventos passados. Uma das dificuldades relaciona-se ao acesso a fontes e documentos recentes que pertencem ao Masp (4). Foi possível consultá-los somente até 1991, pois os posteriores não são considerados históricos pelo museu – por isso não são acessíveis. Mas este não é o principal empecilho, e sim a existência de questões vivas e abertas particularmente acentuadas; um mal padecido talvez por toda e qualquer historiografia: o confronto com a atualidade.

Lápis-borracha

O edifício do Masp é um “edifício-acontecimento”, conforme o termo de Gèrard Monnier (5): uma obra que extrapola seus fins ordinários e se torna peça relevante para além do contexto arquitetônico e urbanístico, incorporando significados diversos à memória coletiva.

Seguindo esse raciocínio, no caso de pesquisas em história da arquitetura, Monnier recomenda o estudo não circunscrito apenas aos fatos do projeto e da construção do edifício: é desejável abrangermos seus acontecimentos posteriores (que podemos chamar história dos usos) e também as apropriações pelo público (as recepções à obra), seja leigo ou especializado, distante ou próximo ao objeto. Ambas as práticas são pouco aplicadas a estudos de arquitetura, embora não sejam na literatura e nas artes plásticas.

O parco emprego da história dos usos e da recepção em nosso meio pode ser reflexo de dois comportamentos: a) a idéia de que, para opinar precisamente sobre arquitetura, é necessário estar munido de uma formação equivalente à do arquiteto; e b) a relutância para aceitar alterações nas obras quando, para os arquitetos, elas estão idealmente concluídas.

Um argumento comum utilizado por pesquisadores da arquitetura formados em arquitetura é o de que os comentários “leigos”, ou seja, de não-arquitetos, sejam desprovidos do conhecimento ideal à compreensão adequada da arquitetura; especialmente dos conhecimentos técnicos, mas também de uma suposta visão holística que a formação do arquiteto proporciona. Assim, os “leigos” padeceriam de uma espécie de insuficiência epistemológica, impossibilitando a apreensão de todos os complexos aspectos arquitetônicos. Daí, talvez, a resistência em incorporar uma história da recepção, que só possui pleno sentido se incluir também as interpretações e avaliações “leigas”.

Não há apenas preto e branco. O que ocorre é um comportamento velado em nosso meio, naturalmente não praticado por todos. A briga dos arquitetos com “os outros” é antiga (incluindo clientes, fornecedores e construtores) e seu reflexo na produção de textos sobre arquitetura pode ser considerável (hipótese que evidentemente não desenvolveremos neste trabalho). Além disso, às vezes escrevemos mais para nós mesmos, arquitetos e pares, que para o leitor não especializado. Assim, para diminuir a distância entre “leigos” e arquitetura – para acabar, portanto, com as lamúrias de desatenção e incompreensão da sociedade com a arquitetura –, seria desejável escrevermos de modo mais claro e acessível, apresentando as informações que permitam “reconstruir a totalidade do fato, compreendida aí sua ‘tonalidade’, sua ‘atmosfera’” (6).

Alguns estudos abordam as obras de arquitetura assumindo o ponto-de-vista dos arquitetos-autores, prendendo-se ao projeto original, considerando as interferências posteriores como um processo à parte, ou mesmo indesejado. Corroboram, assim, a idéia de uma obra virtualmente perfeita, que, por razões ulteriores, não resultou correta.

Felizmente, Lina Bo e Figueiredo Ferraz viram o edifício do Masp executado como queriam. Mas os anos posteriores à sua inauguração incluem acontecimentos inquietantes, que só podem ser compreendidos integralmente se os considerarmos independentes das idéias dos arquitetos-autores – o que não significa desconsiderar suas idéias. Não se trata de defender intervenções indiscriminadas nos edifícios, apartadas da integridade arquitetônica, desprezando-a como produto mental e material, como tampouco de ignorar os anseios dos autores com suas obras, perdendo-os de vista, fazendo a apologia da obra aberta; mas sim de considerar o objeto com autonomia, fora do âmbito restrito da produção de quem o projeta e de suas vontades. Pois as obras não pertencem e não se destinam aos arquitetos – salvo aquelas em que eles são comitentes e usuários.

A história de um edifício pode ser mais que a história de seu projeto e construção quando incorpora os acertos e erros das propostas de usos e materiais, considerando seus desgastes e durabilidades, reformas e manutenções, ambientes inalterados, transformados ou deformados, mudanças de funções, improvisos e gambiarras. Não se pode avaliar um edifício somente pelas “imutáveis e sublimes imagens fotográficas dos períodos heróicos”, conforme a expressão de Monnier. Os usos e acontecimentos posteriores fazem parte indissociável de sua história, independente das vontades e ideais de seus autores e admiradores. São resultados concretos da arquitetura (7).

A incorporação da história dos usos se faz extremamente necessária ao caso do Masp, um edifício que serve ainda hoje (embora controversamente) às funções previstas.

Método

Em tempos escorregadios aos valores da arquitetura e aos procedimentos mais adequados ao seu estudo é oportuno reivindicar a disciplina histórica como um dos mais firmes a esse propósito.

Estamos demasiadamente imersos em rótulos e idéias-feitas para este ou aquele tipo de produção. Observar a arquitetura fora de parâmetros pré-estabelecidos, interpretá-la em suas singularidades, aprofundarmo-nos em seus problemas específicos, mais que nos gerais, pode ser uma alternativa. E a história, como disciplina, parece um dos caminhos mais fecundos a essa alternativa.

Assim, a algumas abordagens da história da arte mais célebres e influentes, surgidas até meados do século 20 (como as de Wölfflin, Panofsky e Argan), incorporamos as mais recentes e promissoras ao nosso caso (não necessariamente em história da arte e da arquitetura – como as de Georges Duby, Paul Veyne, Carlo Ginzburg, Michael Baxandall e Daniel Arasse), além de reflexões nos campos crítico e teórico (como as de Clement Greenberg). À parte os temas e períodos abordados por estes autores – diferentes dos nossos –, os procedimentos de estudo, a coerência e a clareza de idéias são exemplares a qualquer pesquisador. A aproximação, porém, é cautelosa: os limites impostos pelas diferenças sugerem não emular os métodos. Procura-se seguir mais o “espírito” desses autores que seus efetivos processos de trabalho.

Pode-se perguntar: onde estão os modelos historiográficos específicos para a arquitetura? Usando um trocadilho menos pretensioso do que parece, talvez seja o momento de nos voltarmos mais à “arquitetura da história” do que à “história da arquitetura”. Afinal, trata-se fundamentalmente de um estudo histórico, isto é, de “história sem adjetivos”, mais ou menos como o Masp sempre foi para P.M. Bardi um “museu de arte sem adjetivos”.

É evidente que, em meio a tantos modelos historiográficos, abordando temas e períodos distintos, deve haver algo que os integre, como o sal, que dá liga aos sabores. Para isso, adotamos um procedimento que Jorge Coli recomenda sempre: o objeto de estudo é uma obra, e o estudo partirá dela, em primeiro lugar, seguindo a leitura de outras referências, sejam produções arquitetônicas, artísticas, textuais ou qualquer outra. Para além de objeto passivo, a obra é sujeito, ativo e movente, que nos escapa à compreensão fácil e generalista, inconformável de antemão aos rótulos (8). Os procedimentos dos autores citados funcionam como lanternas, flexíveis e móveis, direcionadas ao edifício e ao que mais lhe concernir. Em última análise, busca-se na própria arquitetura do Masp os componentes para corrigir eventuais desarranjos ao seu estudo.

Goteiras

A exemplo do método proposto, abordaremos aqui alguns acontecimentos posteriores à conclusão do edifício em 1968, quando surgiram as primeiras goteiras na pinacoteca (9).

Para Bardi, tratava-se de um problema de impermeabilização da laje (10), talvez mal executada em decorrência da pressa para finalizar a obra. Assim, o diretor alertou à construtora que resolvesse o caso imediatamente.

Enquanto se esperava a solução, uma obra de arte foi atingida pelas infiltrações (11). Furioso, Bardi contatou quem ele considerava os responsáveis pelo “verdadeiro desastre”: a empresa que executara a impermeabilização. Para a empresa, porém, a impermeabilização estava “em perfeito estado, não havendo qualquer vazamento proveniente da mesma” (12). Acrescentou que enviara um relatório à construtora e à Prefeitura no qual reafirmava um parecer anterior, “de que as vigas longitudinais também deviam ser impermeabilizadas, tendo sido constatada a infiltração de água pelas mesmas, única responsável pelos vazamentos”. Diante da explicação, a Prefeitura solicitou um orçamento para a impermeabilização das vigas, que foi aprovado e autorizado pela construtora.

O serviço seria feito, mas Lina interveio a tempo de impedi-lo (13), explicando que o procedimento tiraria “a aparência natural do concreto”, trazendo “graves problemas estéticos de fachada”. O concreto devia ser “absolutamente mantido como projetado”, ou seja, sem qualquer revestimento.

As infiltrações persistiram até 1978, quando uma nova impermeabilização seria feita. Segundo um engenheiro da Secretaria de Obras, o impermeabilizante desgastara-se com o passar do tempo. O caso saiu na imprensa com a chamada Umidade, um perigo para o acervo do Masp, constrangendo publicamente o museu e sobretudo Pietro Maria Bardi, para quem não havia umidade: quem dizia o contrário era “um perfeito imbecil”. Havia apenas “uma ou outra goteira, uma gotinha d’água que só se verifica quando há chuva forte” (14), e que “daria milésimos de grau dessa umidade de imbecis e cretinos”. Para o diretor, eventuais diferenças de temperatura e umidade seriam corrigidas pelo ar condicionado.

Bardi se irritara mais com a repercussão negativa do caso do que com o pobre engenheiro. Para o diretor, a Prefeitura era a principal responsável pelo problema, pois na época da construção Lina recomendara uma empresa mais competente; a economia imediata, porém, se impôs e outro orçamento ganhou a concorrência. Com o aumento das goteiras, a negligência da empresa (que falira) e da Prefeitura, o museu passou a fazer os reparos por conta própria, funcionando nessas condições até chegar a uma situação-limite.

Mais goteiras

A segunda metade dos anos 80 foi o período mais crítico ao Masp. Surgiram rachaduras e manchas no concreto, ferrugem nos caixilhos e infiltrações na laje do belvedere. O edifício deteriorou-se a tal ponto que não apenas o acervo corria grande risco de danos, como as próprias condições de uso se tornaram precárias. A imagem da instituição sólida, reforçada pela arquitetura, estava comprometida pela aparência de ruína precoce. A imponente estrutura do edifício se viu pela primeira vez frágil e ameaçada.

De todos os males, porém, as goteiras na pinacoteca eram o que mais afligia.

Em 1985 foram chamados dois engenheiros avaliaram a situação da cobertura (15). A espessura do impermeabilizante atingia 20 cm, algo muito além do normal. A explicação era simples: ao longo dos anos, o museu aplicou sucessivas camadas de impermeabilizantes sem remover as anteriores. Com isso, gerou uma sobrecarga de cerca de 100 Kg/m². O impermeabilizante precisava ser completamente removido para se aplicar uma nova impermeabilização. Porém, o poder público fornecia verba insuficiente mesmo à manutenção do museu, administrada espartanamente por Bardi. As doações apenas contribuíam para seu funcionamento e não havia arrecadação com ingressos. Conseguir o financiamento da reforma era o x da questão.

Ao longo do primeiro semestre de 1986, pelo menos três ofícios foram encaminhados à Secretaria de Obras da Prefeitura, solicitando apoio para a reforma urgente do prédio. Não houve, porém, qualquer resposta. Bardi recorreu ao secretário da Cultura, Jorge Yunes, pedindo que intercedesse no caso. Por essa via, o resultado foi positivo: o secretário da Cultura solicitou à Secretaria de Obras uma comissão de engenheiros para vistoriar o edifício, ao que foi prontamente atendido.

Com o relatório em mãos, Bardi dimensionou o trabalho, omitindo uma significativa orientação: o “tratamento geral com aplicação de pintura protetora de silicone à base de solventes” nos “pilares, lajes, vigas e muros”, ou seja, o revestimento do concreto aparente. Bardi certamente fizera vista grossa à recomendação. Talvez isso não interessasse no momento, pois havia outras urgências, relacionadas diretamente à preservação do acervo.

Para financiar a reforma, Bardi arrecadaria fundos junto a empresários e continuaria pedindo verbas à Prefeitura. No segundo caso, somente após muita insistência o prefeito Jânio Quadros respondeu ao museu. Para dar início à reforma da cobertura, a Prefeitura encomendou dois novos relatórios sobre a impermeabilização. Os escritórios contratados foram os mesmos que haviam vistoriado o prédio em 1985, o de Dirceu Franco de Almeida e o de Figueiredo Ferraz.

Os relatórios apresentaram conteúdos substancialmente iguais, mas com uma importante diferença. O primeiro, elaborado por um profissional sem vínculos com o museu, sugeriu a colocação de telhas metálicas, defendendo que a estrutura do edifício suportaria a carga leve dos novos elementos e que suas formas não modificariam a arquitetura do prédio. O outro relatório, de Figueiredo Ferraz, criticou a idéia das telhas, recomendando a solução do projeto original: apenas laje impermeabilizada. Ferraz discordava das soluções “que oneram a estrutura com carregamento adicional inadmissível ou comprometem o visual arquitetônico”. Frisou ainda que estava em contato com Lina “para a busca de uma solução que atenda às exigências de uma boa impermeabilização, respeitados os requisitos estéticos” (16).

Se considerarmos que o “visual arquitetônico” pouco mudaria e que o peso das telhas não poria em risco a estrutura, entendemos que o orgulho do co-autor era mais atingido que sua própria razão. Nesse sentido, a postura do engenheiro aproxima-se mais à de um artista (que preza pela integridade e pureza de sua obra) que à de um técnico (que objetiva a melhor resposta a um problema). Sua intransigência era tanto uma atitude de preservação da arquitetura quanto a reação natural de quem concebe uma solução e nela acredita. Ferraz bem observou que a impermeabilização era “uma providência rotineira a ser tomada a cada, pelo menos, cinco anos” (17), mas não considerou as dificuldades financeiras do museu, que se aliviaria com a manutenção mais simples e econômica das telhas.

De todo modo, a proposta de Ferraz saiu vencedora.

Enquanto a reforma não começou, a pinacoteca chegou a apresentar quarenta pontos de infiltração. Para evitar que as obras de arte fossem atingidas, inicialmente bastava deslocá-las um pouco. Abaixo das goteiras colocavam-se bacias e, ao redor, tapumes brancos que serviam também como suporte aos quadros. As peças, no entanto, tiveram que sair da pinacoteca. Uma das soluções de Bardi foi negociar o empréstimo de obras impressionistas ao Palácio Real de Milão. O resultado seria ótimo para o museu, que, além de preservar parte do acervo, receberia em troca uma doação em dinheiro. A solução complementar foi transferir as demais obras ao primeiro andar e à reserva. A pinacoteca ficou vazia, à espera da reforma, mas o museu continuou funcionando em um clima visivelmente desestimulante a tudo.

A reforma finalmente teria início em 1988. Urgia consertar a cobertura, fazer a limpeza do concreto com jatos de areia e reparar os caixilhos. Para tanto, seria montada uma estrutura metálica à volta do edifício, servindo como andaime e sustentando uma manta de náilon azul. As comparações do embrulho com as obras do artista plástico Christo foram inevitáveis. Lina simpatizou com o resultado, mas não esperava que, devido à falta de pagamento à construtora, a reforma ficasse parada, adiando em quase um ano a retirada da instalação a la Christo.

Uma campanha de arrecadação foi empreendida com o intuito de formar um grupo de sócios para apoiar o museu. Porém, em cinco meses, arrecadou-se apenas a metade do que foi investido na divulgação. Uma empresa de eventos propôs outra campanha, denominada “Salve o Masp”, que não passou da programação inicial. A falta de dinheiro levou Bardi a uma decisão extrema. Se necessário, o museu venderia um quadro de Renoir. A obra valia cerca de 5 milhões de dólares, pagando a reforma (orçada em 2 milhões) e sobrando troco. A repercussão do fato gerou inúmeras manifestações, a maioria contrária à venda. Uma das mais veementes foi dada pelo ator Umberto Magnani: “Se um museu precisa vender uma obra, não precisamos de museu. É como vender o carro para comprar gasolina”.

Felizmente, a venda não foi concluída (certamente interessava mais a Bardi a repercussão do caso que a perda de uma relíquia) e os entendimentos entre o Masp e a nova gestão da prefeita Luiza Erundina levaram à retomada da reforma. Para tanto, reduziram-se os trabalhos ao mínimo necessário. O Masp conseguiu verbas complementares e contou mais uma vez com Figueiredo Ferraz, que não cobrou pelo projeto de recuperação da cobertura. O mesmo fizeram a CBPO e vários outros parceiros. Em troca, como sempre, os colaboradores colocariam placas na obra. Na primeira semana de 1990 a reforma da pinacoteca finalmente chegaria ao fim.

Água mole em pedra dura

Contudo, as infiltrações na pinacoteca prosseguiam.

A impermeabilização fora cuidadosamente executada. Teriam restado pontos vulneráveis?

A única forma de localizá-los era proceder a um exame (18). Bloquearam-se os escoamentos da laje e preencheram-se as celas da cobertura totalmente com água, uma por vez, de modo a criar imensas poças sobre a superfície impermeabilizada. O resultado foi surpreendente: nenhum vazamento.

No entanto, quando chovia e ventava, as infiltrações continuavam.

O pessoal da obra decidiu submeter uma das vigas protendidas a jatos d’água em alta pressão. Feito isto, a causa foi finalmente identificada: as infiltrações ocorriam pela viga de concreto aparente (19), material altamente poroso, que facilitava a penetração e percolação da água.

O diagnóstico da empresa que fizera a primeira impermeabilização da laje em 1968 estava correto. Do mesmo modo, a observação de Bardi em 1978 ganhava sentido: só havia goteira quando a chuva era forte, ou seja, a pressão dos ventos contribuía para que a água entrasse pelas vigas.

O revestimento do concreto foi recusado pela arquiteta porque causaria “graves problemas estéticos de fachada”. Lina certamente não esperava que tal escolha prejudicasse o museu. Revestir os pórticos após todos os problemas significava reconhecer uma falha grave do projeto. As reputações do museu, do edifício, do engenheiro e da arquiteta seriam manchadas. A imagem heróica de sua arquitetura brutalista desmoronaria. Seria necessária uma boa explicação para que isso não ocorresse.

Vermelho-bombeiro

Sabendo do problema do Masp, uma empresa se dispôs a participar da “renovação da fachada do edifício”, doando produtos “aplicados há décadas em todo o mundo para a proteção de concreto aparente contra a deterioração, o ataque de gases industriais, assim como o ataque de fungos e algas”. Poderia manter-se a “característica estética e original do concreto aparente” ou aplicar cor e brilho. Sabiamente, a iniciativa seria mantida em sigilo até a conclusão efetiva das negociações. E, sabiamente, a proposta foi encaminhada à arquiteta Lina Bo Bardi.

O Masp aceitou a proposta, optando pela aplicação de uma cor marcante para destacar ainda mais a estrutura do edifício. Realizaram-se vários testes até chegar à cor escolhida por Lina: o vermelho-bombeiro. A escolha era perfeita às estratégias da empresa, que enquadrou o problema do Masp em um projeto “para estimular o uso de tintas coloridas nas edificações das grandes cidades como forma de humanizar e valorizar os ambientes cotidianos”, e para “reverter a tendência de utilizar tintas nas cores branco e gelo”, que representavam 70% do consumo nacional (20). Para o museu, era uma excelente oportunidade não só de resolver o problema infindável dos vazamentos, como também de recuperar e fortalecer a credibilidade na instituição. A mudança na aparência do edifício seria um marco desta virada. Era o momento em que a rede Globo e o banco Itaú promoviam uma campanha para eleger o símbolo arquitetônico de São Paulo (21). Mesmo que o Masp não fosse escolhido, a campanha ajudaria a divulgar seu novo visual.

Faltava apresentar uma justificativa para a pintura vermelha. Evidentemente tratava-se de uma questão técnica: era necessário impermeabilizar as vigas. Mas por que não foram impermeabilizadas antes?

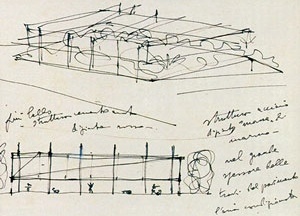

A solução estava na história do edifício. Segundo a arquiteta, a idéia de utilizar o vermelho era antiga (como indica um croqui provavelmente do final da década de 1950) e a cor aparece em alguns elementos do projeto arquitetônico – o que, no fundo, pouco importa. Interessa saber como a justificativa da pintura foi colocada ao público.

Em linhas gerais, o que saiu na imprensa foi o seguinte:

“Se o projeto de Lina Bo Bardi já se mostrava arrojado em 68, quando o Museu de Arte de São Paulo foi inaugurado, o impacto seria ainda maior se as quatro grandes vigas de sustentação ostentassem cor vermelha como agora. A idéia original e vanguardista da arquiteta foi retomada para resolver problemas de infiltração que persistiam depois de três anos de restauração do edifício. Como lembra o arquiteto Marcelo Ferraz, da equipe de Lina, a pintura cumpriu dupla finalidade: à função técnica somou-se o efeito estético” (22).

A cor vermelha como “idéia original” incorporava-se à origem mítica do edifício. A gloriosa história do Masp reconquistava uma glória adiada: a pintura descartada em 1968 porque o “impacto seria ainda maior” – porque, talvez, a ditadura militar visse o vermelho como subversivo (Lina, como sabemos, era comunista). De resto, os fatos não são totalmente esclarecidos; ao contrário, a explicação é dada pela metade, com distorções. O momento era delicado e a honra do Masp não poderia ser ainda mais maculada. Não assumir o erro foi uma forma de preservar o museu, o edifício, o engenheiro e a arquiteta – heróis, e não vilões de sua história. Uma defesa que, como lembra Duby, “exagera os méritos, é óbvio, concentrando neles toda a luz, mantendo criteriosamente na sombra o que é menos glorioso, apagando mesmo o que possa deslustrar a imagem” (23).

Mudança significativa, simultânea à mudança visual do edifício: Bardi cedia a direção a Fábio Magalhães, que meses antes o vinha auxiliando. O nonagenário professore abriu mão do cargo de presidente de honra. Conduzira o museu por mais de quarenta anos, colecionando mais acertos que erros. Era justo que descansasse. Uma etapa se encerrava e outra começava, renovando as insistentes esperanças por um Masp melhor.

notas

NA - Este texto congrega a introdução e parte do capítulo quatro de Arquitetura em suspensão. O edifício do Museu de Arte de São Paulo. Museologias e museografias, dissertação defendida em fevereiro de 2007 no IFCH-Unicamp, sob a orientação do prof. Jorge Coli, auxiliada com bolsa do CNPq. A maior parte das fontes utilizadas pertence à Biblioteca e Centro de Documentação do Masp. Uma parte menor pertence ao Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi. Para não exceder os limites de espaço em Vitruvius, o autor reduziu substancialmente as notas, tentando não prejudicar a compreensão do assunto.

1

VEYNE, Paul. Como se Escreve a História. Brasília: UnB, 1992, pp. 179-180.

2

ARASSE, Daniel. Histoire de peintures. Paris: Denoel, 2004, p. 154.

3

LACOUTURE, Jean. “A história imediata”. In LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 1998, pp. 215-240.

4

É necessário fazer jus ao excelente trabalho da equipe da Biblioteca do Masp, coordenada por Ivani Di Grazia Costa, que há anos organiza os livros, periódicos e documentos do museu com admirável zelo e inteligência. A equipe foi sempre atenciosa, auxiliando em tudo o que era preciso. Sem ela, este estudo jamais teria sido realizado.

5

As idéias do prof. Monnier são reproduzidas aqui mais no “espírito” que na “letra”, pois resultam da assistência a conferências proferidas no IFCH-Unicamp e na FAU-USP, em agosto de 2005.

6

VEYNE. Op. cit. p. 181.

7

Daí, talvez, o nosso medo e desconforto (quando não o menosprezo), como arquitetos, para encarar os resultados da avaliação pós-ocupação, também conhecida pela sigla APO.

8

SUGIMOTO, Luiz. “Horizontes e fronteiras da história da arte, segundo Coli”. Jornal da UNICAMP. Campinas, 3 a 16 de abril de 2006, p. 11. Disponível em: www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/jornalPDF/ju318pg11.pdf. Acesso em nov. 2006.

9

Carta do Masp subscrita P.M. Bardi a Maury de Freitas Julião, PMSP, 25 out. 1968.

10

Carta do Masp, subscrita P.M. Bardi, a Aloísio A. D’Andrea Pinto, engenheiro da Construtora Heleno & Fonseca, 27 jan. 1969.

11

Carta do Masp subscrita P.M. Bardi a diretores da Reviwa Revestimentos e Impermeabilizações, 16 abr. 1969.

12

Carta da Reviwa ao Masp, 23 abr. 1969.

13

Carta subscrita Arq. Lina Bo Bardi a Dr. Maury de Freitas Julião, PMSP, 27 fev. 1969.

14

Bardi: Masp não tem umidade. Folha de S. Paulo, 01 ago. 1978.

15

Registro da visita dos eng. Nelson Zahr (Figueiredo Ferraz) e Dirceu Franco de Almeida, 21 maio 1985.

16

Carta de Figueiredo Ferraz a P. M. Bardi, sem data.

17

Carta de Figueiredo Ferraz a Edmundo Monteiro, 23 mar. 1987.

18

Depoimento do engenheiro Nelson Zahr, 25 maio 2006.

19

Bardi assinalou que “as infiltrações de águas pluviais originaram-se não da cobertura, cuja impermeabilização havia sido refeita recentemente, mas através da parte exposta da estrutura”. Carta do Masp ao Condephaat, 26 jun. 1990.

20

“Glasurit pinta o Masp”. Revista Química Industrial-SP. São Paulo, ago. 1990, p. 10-11.

21

Carta de Fábio Magalhães, Assessor da Diretoria, a Roberto Goulart, Gerente de Marketing/Construção Civil da Glasurit do Brasil Ltda. 29 maio 1990.

22

“A cor da paixão”. Arquitetura e Urbanismo, n. 32, São Paulo, Pini, out./nov. 1990, p. 23.

23

DUBY, Georges. Guilherme Marechal, ou o melhor cavaleiro do mundo. Rio de Janeiro, Graal, 1987, p. 53.

[Fonte das imagens: OLIVEIRA, Olivia de. Lina Bo Bardi. Sutis substâncias da arquitetura. São Paulo, Romano Guerra Editora; Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2006]

sobre o autor

Alex Miyoshi, arquiteto (FAU-USP, 2000), mestre em história da arte (IFCH-UNICAMP, 2007) e doutorando em história da arte (IFCH-UNICAMP).

![Masp em construção [Acervo Instituto P.M. e Lina Bo Bardi]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/fb82_arq084-02-03.jpg)

![Masp, colocação dos vidros em fachada [Acervo Instituto P.M. e Lina Bo Bardi]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/fb82_arq084-02-05.jpg)

![Masp em construção [Acervo Instituto P.M. e Lina Bo Bardi]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/fb82_arq084-02-03.jpg)

![Masp, colocação dos vidros em fachada [Acervo Instituto P.M. e Lina Bo Bardi]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/fb82_arq084-02-05.jpg)