Repensar implica, de alguna manera, tratar de realizar una mirada distinta y más profunda sobre los significados del barroco americano. La crisis interpretativa sobre el tema que se puso en evidencia en el diálogo iniciado en el I Congreso de Roma en 1980 ha motivado en estas dos décadas numerosos ensayos que han tendido a equilibrar las valoraciones aportando nuevos y significativos enfoques.

Quizás desde aquella mirada de fuerte carga eurocéntrica que tendía a explicar o descalificar las producciones americanas en tanto cuanto se ciñesen a unos parámetros de análisis consagrados en el viejo continente, hasta los frágiles intentos de exponer una potencial autonomía americana de decisiones artísticas y culturales, se ha buscado y logrado un equilibrio que, sin desconocer la presencia dominante de ciertos lineamientos culturales europeos, acepta hoy la singularidad de unas manifestaciones que se concretan en un contexto diferenciado.

De alguna manera tiende a aceptarse que las expresiones americanas del barroco exhiben ciertos rasgos peculiares que nos permiten hablar de “barrocos” diversos, como de hecho sucede en Europa, donde ellos abarcan desde las obras paradigmáticas de las concepciones romanas hasta las distantes realizaciones del sur de Alemania. Los americanos solicitamos entonces simplemente, que se nos diera la oportunidad de ocupar un espacio similar que no convirtiera nuestro cordón umbilical europeo en un rígido cable de trasmisión ni pretendiera explicarnos lo que sucedía en América por los acontecimientos y obras que se producían en otras latitudes.

Es decir: reclamábamos y aun hoy reclamamos, la posibilidad de entendernos contextualmente con el espíritu del tiempo, pero también con el espíritu del lugar. Esto nos ha llevado a repensar la arquitectura del barroco no solamente en el horizonte de la globalidad cultural, sino también desde la mirada “situada” en lo americano, es decir aquélla que nos devela las opciones no meramente como un acto de poder impositivo sino también como fruto de una interacción cultural.

Por supuesto que el escenario de ése, nuestro barroco, está incorporado al concierto de las ideas que movilizan los cambios y actitudes, desde la contrarreforma y las opciones de una religión militante que quiere persuadir de sus verdades. Pero lo americano despeja al enemigo, ya que éste no podría ser un inexistente protestantismo contestatario, sino el desafío de la continuidad y profundización de una conquista espiritual de sociedades “gentiles”. Despojada esta contrarreforma de sus emblemas bélicos y superadas las campañas de extirpación de idolatrías, en América alcanzarán mayor gravitación y preeminencia los mecanismos del cambio, es decir las estrategias que permiten obtener los frutos de la persuasión para el mensaje religioso.

Lo propio podríamos decir de la vitalidad de las decisiones monárquicas que en Europa son capaces de generar manifestaciones territoriales y arquitectónicas que en América no habrán de reiterarse. Ello se debe a la acotada capacidad de decisión de sus Virreyes, subordinados férreamente a un poder real que limitaba los rituales de aquellas pequeñas “cortes” ultramarinas y sobre todo a la voluntad de destinar los recursos públicos a las obras defensivas que aseguraban la transferencia de mayores medios económicos a la metrópoli. En esto no debemos olvidar que el imperio español fue posible económicamente gracias al oro y la plata de las Indias y también, que el mismo imperio se dilapidó en las transacciones bancarias y en el financiamiento de las múltiples guerras europeas.

La realidad americana nos pone entonces ante una presencia indubitable de la acción de la Iglesia Católica que ejerce, prácticamente sin contrapesos, la tutela y el mecenazgo de las artes. Se trata pues de un escenario diverso y reducido, donde las ideas troncales que fluyen en ese proceso de transculturación son acotadas, adaptadas y modificadas en función de viabilizar el proyecto en ese contexto diferente.

Lo que pasa de España a América no es pues la hipótesis contrarreformista del conflicto con el luteranismo sino la profundización de la evangelización, utilizando para ello los nuevos instrumentos de persuasión.

Lo Barroco como proceso de integración

La peculiaridad en el contexto americano es que lo barroco no ingresa en una dialéctica de conflicto sino en un proceso de integración cultural. Los elementos de una praxis ritual o las premisas de una acción sacralizadora que va desde el territorio hasta los aspectos de la vida cotidiana, encuentran una amplia receptividad en el mundo indígena y mestizo americano.

Las causales de este éxito deben comprenderse justamente en el contexto de las afinidades de estas premisas con el pensamiento religioso del mundo indígena donde todo es sagrado y forma parte de unas relaciones acotadas con las deidades que habitan en diversos puntos del territorio. No existía pues una clara división del mundo sacral y del mundo secular como se concebía en el pensamiento occidental contemporáneo.

El mensaje era de esta manera captado sin disonancias, y los operativos como los de San Carlos Borromeo en Milán para “sacralizar” el territorio con cruces, vías sacras, sacromontes y otros mecanismos, coincidían con los que desde antes de la conquista utlizaban las comunidades indígenas en sus “apachetas” o puntos recordatorios al comienzo de los caminos. No es pues complejo para este mundo americano comprender el papel de las ermitas, las capillas rurales, los cruceros y otras manifestaciones testimoniales de esta búsqueda.

Esta sacralización territorial de homenaje al Creador podría haber estado muy cerca de haberse confundido con una visión panteísta de la naturaleza si no hubiera estado signada por unos rituales específicos.

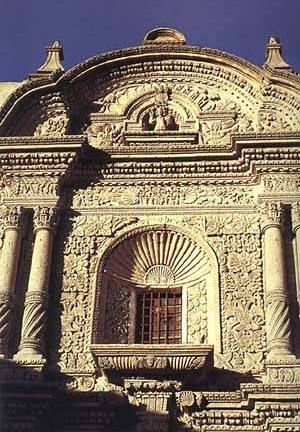

De la misma manera se generaba la proyección del culto interior de los templos hacia un exterior que se engalanaba con las fachadas-retablo. Así se definían sus “vías sacras” y recorridos procesionales con los hitos que marcaban las iglesias, los altares callejeros o los retablos efímeros, recuperando la validez de los espacios ceremoniales al aire libre de las antiguas religiones indígenas. Esta confluencia de los modos operativos de la transferencia religiosa es sin dudas la razón más importante para explicar el arrasador éxito del mensaje religioso del barroco.

A ello deberíamos sumar la capacidad de ritualización, el papel de la fiesta como elemento aglutinador de la participación y finalmente, el mensaje intelectual del barroco que a la vez apelaba profundamente a los sentidos.

Capacidad de conmover y de trasmitir el mensaje, control de los elementos y transferencia de conocimientos eruditos pueden aparecer como contradictorios en unas manifestaciones del barroco que, sin embargo, son profundamente populares y extendidas en la sociedad colonial americana. La complejidad de los programas iconográficos utilizados en la pintura mural o en los retablos, la realización de cuadros de jeroglíficos y las cargas simbólicas adjudicadas a esos programas son evidencias de la difusión de unos códigos que estaban presentes en la comprensión de una sociedad cuya fuente de trasmisión cultural eran predominantemente oral.

Es cierto que determinadas formas del pensamiento indígena facilitaban aun la referencia a los misterios. Se sorprendían los jesuitas de cómo los guaraníes comprendían con más rapidez que los españoles el misterio de la Santísima Trinidad. Es que para los guaraníes el dos no era la sumatoria del uno más otro uno, sino la división de la unidad, porque el uno era el tronco del cual salían todas las demás divisiones y ello les permitía aceptar con mayor naturalidad aquel dogma.

La participación como clave

La trasmisión del mensaje barroco se sustentó también en una nueva relación de la estructura social del mundo urbano americano. Por una parte, tanto en España como en América, los españoles comenzaban a abandonar el ejercicio de los oficios artesanales, considerando un descrédito el “vivir de las manos”. Esto llevaría al Rey a sancionar bandos en los cuales estipulaba que los oficios artesanales y menestrales eran “dignos” y habilitaban para ocupar lugares en los concejos de ayuntamientos y otras funciones públicas.

En América, estos espacios fueron ocupados rápidamente por las castas y los artesanos indígenas o mestizos, quienes entendieron el problema como una oportunidad de presencia y participación más activa en la vida de la sociedad colonial. Fue así como Virreyes, Arzobispos, Oidores y Gobernadores debían convocar habitualmente a indígenas, mulatos o mestizos para que evacuaran consultas sobre aspectos técnicos y reparaciones de edificios públicos.

Muchos de estos “profesionales de la arquitectura” no sólo no sabían leer sino que tampoco sabían escribir o dibujar, como se deduce de los contratos y peritajes. Ello no debe sorprendernos en un contexto donde la arquitectura pertenecía a la esfera de las “construcciones” y las “matemáticas” y donde el oficio se trasmitía empíricamente exigiéndose exclusivamente la capacidad técnica para realizar las obras.

Pero el papel creciente de los artesanos indígenas o mestizos no era meramente fruto de un talento individual, que sin dudas los hubo, sino que expresaba una situación de ascenso social del grupo étnico y profesional. Hemos señalado la importancia que tuvo en la vida urbana colonial la densa urdimbre formada por los grupos de parentesco indígena, los gremios artesanales y las cofradías religiosas.

En el primer caso, la coincidencia entre la organización del trabajo del mundo andino y mesoamericano con las modalidades operativas de las corporaciones medioevales facilitaría la articulación entre grupo familiar y oficio. Los incas localizaban a sus artesanos según grupos de etnias que además tenían una localización geográfica precisa ya fuera en el territorio, ya en la propia traza urbana.

El último arquitecto inca que dirigía la obra de la fortaleza de Sacsahuamán en el Cusco se llamaba, según Garcilaso, “Hualpa Rímac”, es decir “el que manda con el grito”. No debe sorprendernos encontrar en la parroquia de San Cristóbal, al pie de la fortaleza aun en el siglo XVIII, a una familia de canteros “Valgarimache” que señala la persistencia de la etnia, el oficio y el asentamiento dos siglos más tarde.

La articulación de la etnia familiar con el oficio queda demostrada en las sagas de grupos de artesanos que se vinculan por parentesco y que cubre secularmente la producción de la pintura, la cantería, la platería y los retablos en diversas partes de América. A su vez la organización escalafonaria del gremio, mantiene una sostenida articulación de su Maestro Mayor con el municipio, donde actúa como alarife para el caso de peritajes y concertaciones. En rigor, todos los miembros del gremio tenían asignadas tareas en caso de incendios, terremotos o inundaciones para auxiliar al Cabildo y a los pobladores.

A su vez, los gremios solían reunirse en las salas capitulares de los templos o conventos, de tal manera que esta relación complementaba la presencia de las cofradías religiosas que cubrían la conexión directa de estas comunidades artesanales con la Iglesia. Cada gremio tenía su santo patrono y solía poseer una capilla en alguno de los templos urbanos, cuyo altar y festividades quedaban a cargo de la misma cofradía. A veces las reuniones del gremio se hacían en la mencionada capilla, pero no todos los miembros del gremio participaban obligatoriamente de la cofradía cuya tarea asistencial y social era fundamental.

Los gremios supervigilaban la formación de sus miembros, les tomaban exámenes y decidían el rango de sus ascensos y privilegios. La cofradía elegía entre sus miembros sus propias autoridades, que a veces eran similares a las de los gremios, pero sobre todo atendía a ayudar con las dotes a las hijas huérfanas, a terminar las obras inconclusas de artesanos que estaban impedidos, a ayudar a las viudas y a comerciar las herramientas y enseres de los hermanos fallecidos. Es decir: era el resguardo social.

Pero lo esencial de las etnias, los gremios y las cofradías era la posibilidad de protagonismo en la vida urbana colonial. La participación elocuente en las fiestas religiosas o civiles mediante la presencia de retablos efímeros o arcos de triunfo se complementaba con el desfile masivo de los miembros de gremio y cofradía y la exhibición de sus estandartes o la construcción de “castillos” de fuegos artificiales. La importancia de esta presencia lúdica marcaba el ascenso de estos sectores marginales de la sociedad que, de esta forma, obtenían un reconocimiento que era impensable en el primer siglo y medio de la conquista.

Es el tiempo en que los artesanos indígenas llegarán a abrir tiendas de su oficio en las plazas Mayores de las ciudades de españoles rompiendo con aquella divisoria tajante de la “República de indios” y de la “República de españoles” que caracterizó al siglo XVI americano. La fiesta, por otra parte, ocupaba dos tercios de los días del calendario anual en algunas ciudades como Lima y México que unían a las festividades de los santos parroquiales, las de los patronos de gremios y conventos, toda la pompa virreinal por las actividades de la casa Real en cuanto a bautismos, casamientos y muertes e inclusive la fugaz visita de funcionarios de la administración virreinal.

Esto no significa que en la urdimbre de esta sociedad virreinal no se mantuvieran las jerarquías verticales del sistema colonial, pero es menester señalar que estos cambios posibilitaban un creciente protagonismo a las castas y sectores marginales. También es cierto que no faltaron conflictos entre los propios grupos sociales y que en oportunidades los gremios o las cofradías de españoles e indígenas diferenciaron su localización o exigieron reconocimientos y privilegios singulares.

Si la persuasión del mensaje religioso del barroco había encontrado terreno fértil en las antiguas creencias del mundo indígena, no menos cierto es que la asunción de un papel expectante en la vida de la ciudad colonial generó un horizonte distinto en una sociedad que tendía a potenciar el ascenso de los sectores criollos, generalmente mestizos, y a la vez reestructurar el papel del indígena que, como muchos otros artesanos de diversa condición social, llegó inclusive a poseer esclavos que lo ayudaban como aprendices en su oficio.

El debate de las formas, la iconografía y los espacios arquitectónicos

La historiografía del arte americano de la segunda mitad del siglo XX ha estado singularmente signada por la polémica referente a estos aspectos de la producción barroca, los que eran analizados en obras que a su vez eran tomadas como objetos autónomos aptos para ser comprendidos a partir de las presuntas cabezas de serie europeas.

El cambio de escenario parecía tener poca importancia cuando el debate se reducía a una lectura positivista y casi entomológica de rasgos que para algunos eran mera copia de modelos europeos y para otros eran autónomas manifestaciones de una cultura local o regional.

Este ejercicio agotadoramente estéril partía de la forma o del modelo icónico como único sustento de una capacidad de comprensión del fenómeno del barroco americano. Los más condescendientes de los europeos llegaron a admitir que se trataba de una “arquitectura española con decoración americana”. Los menos condescendientes cuestionaron, inclusive desde América del Norte, hasta el concepto de lo español de la arquitectura, recuperando aquel antiguo debate sobre la tributación hispana a las fuentes italianas y clásicas. La versatilidad de procedencias de los jesuitas coadjutores que actuaron en América posibilitó extender este relativismo hasta las obras barrocas de la Compañía de Jesús en nuestro continente.

Embretados en montar y desmontar discursos, la polémica de los sesenta y los setenta parecía agotar no ya el problema sino la verdadera magnitud del tema. La filiación de obras y formas, se trasladaría en un primer embate a la concepción de los espacios donde la lectura italiana de Bruno Zevi y sus seguidores parecía definir la capacidad casi excluyente para una adecuada lectura del barroco. Más allá de los posibles cuestionamientos de esta lectura, lo cierto es que los espacios americanos fueron objeto de una disección parcializada y reductora que los limitaba a su definición por la traza de los edificios y obviaba toda la capacidad transformadora del tratamiento de esos espacios en cuanto a texturas, color y luz. Tampoco se harían referencias a las modalidades rituales del uso de los espacios.

En todo caso no nos ayudaba ninguno de estos caminos a entender mejor el barroco americano porque su capacidad de interpretación estaba siempre atada a la evolución, cronologías, búsquedas y sensibilidades de mundos distintos que, si bien aportaban ideas y formas, no eran capaces de expresar la sociedad barroca americana y sus propias necesidades.

Sigo creyendo que el camino correcto es desprenderse un poco de esta búsqueda sistemática de filiaciones congeladas e intentar comprender la obra de arquitectura barroca como un hecho integral, que no disocia arquitectura y decoración, que no desprende la pintura mural y los equipamientos hechos a medida, de una valorización del espacio. Creo que esto implica a la vez aceptar que las búsquedas de propuestas americanas no tienen necesariamente que estar atadas a las búsquedas de las trazas europeas y que ellas no dejan de ser barrocas porque utilicen limitadamente la elipse o los muros curvos.

Reducir lo barroco a un conjunto de formas o trazas es limitar la valoración de la arquitectura en sus aspectos esenciales. En realidad es la respuesta creativa a unos programas que requieren no solamente belleza sino también satisfacción de necesidades funcionales y espirituales. En el barroco americano la arquitectura juega además un papel relevante en la conformación del espacio urbano, en la recuperación, como se ha dicho, de una actitud ritual que potencia la cosmovisión de esas comunidades que se pretende persuadir y a las que ahora se posibilita participar protagónicamente.

Pero esa arquitectura también cambia cuando se transforma en escenario de la fiesta colectiva. Allí recibe el aditamento de tapices, cuadros y piezas de platería o cerámica que engalanan fachadas y balcones donde se vuelcan los espectadores del desfile y la procesión. Es la vestimenta efímera, pero tangible, que nos señala la función del cambio, el valor de la escena coyuntural, la posibilidad del asombro y el ritual de la recreación que asegura que “esa” fiesta no tenía antecedentes ni tendrá consecuentes.

Y se trata de ciudades como Lima donde desde la segunda mitad del XVII casi dos tercios de los días del año tenían una fiesta patronal o una actividad pública agendada. Fiestas innovadoras pero que no eludían recrear escenarios eruditos extraídos de los santorales, los emblemas, la iconografía o los relatos mitológicos. Formas todas ellas de disfrazar la ciudad cotidiana y mostrar, a la vez, sus potencialidades transformadoras.

En América el barroco no se expresa, como tampoco en Europa, de una manera única y excluyente. Cada realidad regional se manifiesta en la singular predilección por sus materiales y por los recursos expresivos que desarrolla. En la corta distancia geográfica que media entre México y Puebla podemos pasar del contraste de las piedras del tezontle y la chiluca articuladas como figura y fondo en las construcciones, al abigarrado uso de la loza poblana y los azulejos de fachada que impactan tanto como las policromadas yeserías del interior de Acatepec o Tonanzintla.

Los americanos recurren a la arquitectura apropiada, aquélla que es propia y que dominan, aquélla que es adecuada a sus circunstancias y aquélla que se apropia de espacios, formas y conceptos que son pertinentes para dar adecuada respuesta a sus requerimientos materiales y espirituales. Nuestro barroco tendrá siempre componentes europeos, pero jamás podrá explicarse excluyentemente por ellos, pues responde a otros contextos sociales y culturales.

Aceptado esto aparecerá el sistema de valoración. Éste ha sido el otro tema de debate en este medio siglo y parecería oportuno tratar de convenir que es una discusión absurda el cualificar las manifestaciones artísticas por el sistema comparado, en lugar de valorarlas por su propia expresión intrínseca. Tan absurdo como creer que la basílica de Luján (Argentina) es más importante que Chartres porque el arquitecto francés que la trazó a fines del siglo XIX, en su visión neogótica, puntualizó que tenía cincuenta centímetros más de largo que el modelo original.

Si tratamos de analizar los valores de una obra de arquitectura en la relación contextual con su tiempo y con su espacio podremos apreciar con mucha mayor claridad sus aciertos y potencialidades, que tratando de discernir si las fechas de su cronología son anteriores o posteriores a una supuesta cabeza de serie formal localizada en algún distante confín de otro continente.

Los propios actores ubicados en un nuevo contexto desarrollan de sí unas capacidades que quizás no habían aflorado con anterioridad. Bien se preguntaba Antonio Bonet Correa qué hubiera sido del maestro de obras Lorenzo Rodríguez si hubiera permanecido en su Guadix natal. ¿Qué obras hubiera tenido oportunidad de hacer de similar jerarquía al Sagrario de México? Lo propio podríamos decir de los frailes constructores, desde el padre Tembleque en el XVI hasta Fray Domingo Petrés en el XIX. Es claro que todos ellos cambiaron. Manuel Tolsá, de escultor adornista en España devino en arquitecto cualificado en México, mientras los miembros de los tribunales académicos de Madrid rechazaban los proyectos de sus colegas trasladados a México, señalando cómo habían sido “corrompidos” en sus normativas artísticas clásicas por ese contacto con el barroco americano.

Son esos mismos académicos los que sugerían eliminar la Academia española en México para evitar la competencia en la colocación comercial de las pinturas de la península y los que, a la vez, ratificaban la dependencia artística y cultural que tenía que tener nuestro continente de aquella Academia de burócratas. El resultado está a la vista: ninguna obra de arquitectura proyectada desde América fue aprobada por la Academia de San Fernando, ninguna obra diseñada en la Academia de San Fernando para América fue exactamente realizada.

Resultó así una máquina de impedir que durante cuarenta años frenó la obra pública civil y religiosa en América. No bastaba pues con copiar los modelos -entonces clasicistas- sino que había además que adaptarlos a una realidad de posibilidades económicas, técnicas y profesionales que permitieran levantar las obras. Este hecho vino a demostrar cabalmente que la tutela y el control artístico no servía de por sí para hacer mejor arquitectura, simplemente impedía hacerla.

El barroco americano ofreció un camino variado y rico de manifestaciones regionales porque justamente expresó el desarrollo de las fuerzas sociales y culturales que testimoniaba la sociedad colonial americana. El neoclasicismo solo manifestó la burocracia del poder español y generó los resentimientos y rechazos que llevaron, entre otras cosas, a la independencia. Una “ilustración” acontextuada y ahistoricista, preocupada por el desarrollo de la metrópoli pero no por el desarrollo propio de sus colonias, no podía tener otro resultado que el que tuvo.

Integraciones, persistencias y resistencias indígenas

Éste ha sido otro de los puntos importantes del debate sobre el barroco americano y que ha desvelado a quienes han tratado de aplicar las categorías de análisis tradicional tanto en la lectura formalista cuanto espacialista.

La reducción de “lo indígena” a ciertos rasgos decorativistas y el debate que ello generara a través de los intentos de sistematización de los temas de fauna y flora local que aparecían en los portadas de templos o caserones, fueron un camino sin salida en el análisis de nuestro barroco.

“Lo indígena” se manifiesta no solamente en los aspectos históricos y contextuales que he señalado sino también en la presencia de una “memoria” distinta en la manera de aplicar las modalidades y estrategias de la persuasión barroca.

Un ejemplo que me parece adecuado para entender esto es una función de Corpus Christi del último tercio del siglo XVII en Cajamarca (Perú). Los españoles habían ocupado la gran plaza incaica, avanzando dentro de ella con la construcción de la Catedral y San Francisco. Por ende, habían organizado una ruta procesional que unía a ambos templos haciendo escala en los altares efímeros distribuidos en el trayecto.

Este derrotero acotado, con escalas puntualizadas y controladas, fue sin embargo rechazado por los indígenas. Ellos hicieron su propio trayecto que, pasando por detrás de uno de los templos, recuperaba la idea del espacio original de la plaza incaica. Lo más notable de esto es que habiendo trascurrido más de un siglo de la conquista, ninguno de estos indígenas era testigo directo de la configuración de aquel espacio. Solamente la memoria y la tradición oral les habían permitido mantener vivo un ámbito cargado de contenidos simbólicos pero imperceptible tras las construcciones que lo habían obliterado.

Sirva este ejemplo para entender que tanto en los procesos de sincretismo integrador de valores religiosos del paganismo dentro del cristianismo, cuanto en la persistencia dura de estas valoraciones simbólicas del mundo prehispánico, va produciéndose una integración en una nueva cultura barroca. Una cultura que tiene la flexibilidad de persuadir sin negar frontalmente los rasgos de las culturas indígenas. Esto lo entendieron a cabalidad los jesuitas que imprimieron sus libros en las misiones del Paraguay en idioma guaraní, setenta años antes de que una imprenta en el Río de la Plata editara un libro en castellano.

Tradición y cambio son elementos incorporados a un proceso de modernización notable que viviría la sociedad americana durante el barroco. Un proceso de articulación de la sociedad recuperando valores y experiencias que los conflictos de la conquista había postergado. Es cierto que estamos ante una nueva sociedad en proceso de urbanización y que estaba desestructurada en los poblados indígenas por el ciclo reduccional, pero también es cierto que una estrategia de desarrollo y reorganización desde fines del XVII posibilitó recuperar calidades artísticas, oficios y la mística vivencial que el barroco andino particularmente exhibe en el prolongado mecenazgo del Obispo Manuel de Mollinedo y sus curas párrocos de la región cusqueña.

Esto no significa que no existiera, como bien señala Kusch, un pensamiento indígena “irreductible” a la racionalidad occidental que busca recuperar las condiciones ancestrales de su horizonte prehispánico y que para sobrevivir se articula con la ritualización sincrética de las formas exteriorizadas del barroco. La persistencia de formas arcaicas, aun en el contexto del mestizaje cultural, ratifican la idea de la continuidad de un tiempo donde el “estar” es más importante que el “parecer”. En esta perspectiva la continua “fiesta” barroca, aun con sus claros componentes económicos, se desprende de la filosofía del rendimiento material y del ajustado manejo racional del tiempo. Es, en el fondo, la manera testimonial de instalarse construyendo nuevas identidades.

En esta vertiente del pensamiento indígena, el patrimonio cultural intangible expresado por lo mágico, lo intemporal, lo mítico y lo simbólico, se escapa de una visión occidental materialista donde aun las nociones de tiempo y eficacia parecen buscar imponer una modernidad vertiginosa pero también efímera. La morosidad subyugante de lo lúdico alterará los valores de la dinámica existencial de la sociedad colonial. Allí se ratificará, a nivel popular, que la acumulación del conocimiento se basa en la trasmisión oral de experiencias y la sabiduría es el bagaje concreto de quienes han tenido mayor oportunidad de vivir.

El tiempo del barroco americano articula, como ningún otro momento histórico, esa conjunción del mundo indígena entre el “estar” y el “ser”, entre el recuperar los ancestros en los escenarios familiares y el alcanzar el protagonismo desde adentro de su propia experiencia participativa. En esto, el barroco ofrece el camino de ir construyendo una nueva identidad superadora del conflicto de la conquista, pero sin alcanzar a soslayar la dependencia. Ello explica ciertas obstinadas resistencias a aquel orden impuesto desde una administración lejana. Ese mismo orden metropolitano que buscó destruir lo barroco y su aceptación popular, para recuperar el carácter autoritario de un despotismo miope, cuya veta ilustrada pero ahistórica era incapaz de comprender esa profunda realidad americana.

Persistencias y adaptaciones, es decir la búsqueda del camino apropiado signa aquel tiempo americano. Entender estas obras barrocas en esa perspectiva histórica y cultural nos remitirá a la superación de la discusión sobre la forma y el espacio, o mejor, nos alumbrará de otra manera la verdadera potencialidad expresiva de esas formas y de esos espacios.

Hay tiempo para repensar. Simplemente hay que investigar y documentar este excepcional patrimonio de los americanos parándose en un punto de observación correcto. Esto garantiza amplitud de miras y posibilidad de comprender lo americano como complemento diferenciado de lo europeo.

Con un poco de suerte explicará también la factibilidad económica de algunas obras europeas. Pero, sin dudas, nos permitirá explicar por qué nosotros, los americanos, seguimos hoy siendo tan barrocos en nuestra literatura como en nuestras fiestas.

sobre el autor