Colégio com passadiço e janela de treliça no térreo

Aquarela de Lúcio Costa

AA: Por que a senhora decidiu ser arquiteta? Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional e de que maneira o seu pai participou da sua formação. Quem foram seus mestres e ídolos?

MEC: Sempre gostei de assuntos visuais, e no tempo em que entrei para a Faculdade (1954), arquitetura era a única opção nessa área; além disso, para falar a verdade, eu queria era ter uma boa turma! Depois é que fui gostando da profissão. A grande influência do meu pai não foi de propósito: vem do fato de termos viajado toda a Europa, quando ainda era menina, com ele, minha mãe e minha irmã mais nova. E ele e minha mãe comentavam tudo entre eles, e eu ia recebendo aquela enxurrada de informação cultural sem me dar conta de que ali estava aprendendo uma coisa fundamental, que é aprender a ver, a olhar a arte e a arquitetura. E, sobretudo, esse lado não deliberado – porque minha mãe e meu pai sempre nos deixaram crescer livres na praia, nunca pretenderam que fôssemos crianças intelectualizadas. E nessa viagem tinha de tudo, coisa erudita, coisa popular, coisa antiga, coisa moderna – enfim, tudo, Le Corbusier ao vivo inclusive. No tempo da faculdade, ele dava seus toques, me mostrava o livro do Choisy para as coisas antigas, continuava a me ensinar a ver, em suma.

Meu mestre foi evidentemente um só, chamado Lucio Costa, e o ídolo – além dele próprio – veio através dele, e foi Le Corbusier. Outra referência importante nos meus primeiros anos de formada foi Charlotte Perriand, com quem convivi na época em que ela morou no Rio, e para quem acompanhei a execução dos móveis primorosos que fez para o apartamento da Air France (dirigida por seu marido, Jacques Martin) em São Conrado. E ainda o Dr. Augusto Guimarães Filho, querido engenheiro com alma de arquiteto que dirigia o escritório do Departamento de Urbanismo da NOVACAP no Rio, a convite de meu pai – o Dr. Guimarães foi o meu primeiro “patrão”.

Em relação a projetos de estudante, Lucio me dizia o mínimo indispensável para a filha não fazer grandes bobagens. Mais tarde, quando eu morava na França e projetei lá uma casa para uma cunhada minha em Aracaju (Sergipe), ele passou por Paris, gostou do projeto e ai me ensinou mais umas tantas coisas. Anos mais tarde, quando eu tinha escritório no Rio, fiz um estudo simpático para um conjunto de moradias para turismo em Cabo Frio, que chamava de “Burgo”, e não tive tempo de mostrar a ele antes de entregar o projeto. No dia seguinte, quando ele viu, olhou, olhou, virou-se para mim e disse: “Engraçado, você pegou o jeito”. Foi o meu PHD!

Sobre minha trajetória profissional, fiz um pouco de muitas coisas, de arquitetura, urbanismo, paisagismo, cenografia, cinema, design gráfico – tudo com um denominador comum: ter aprendido a olhar e ver.

AA: A senhora trabalhou diretamente com LC? Quais os projetos em que atuaram juntos?

MEC: Sempre comentei com ele tudo o que eu fiz na área de arquitetura e urbanismo, sempre quis ouvi-lo. Não existe propriamente este “atuar junto em projetos”, os projetos dele eram dele e só dele, sendo que detalhei alguns, como a fonte da torre de TV e as Praças de Pedestres, na Plataforma Rodoviária de Brasília.

Onde houve atuação conjunta foi em relação à Brasília, a partir dos anos 80, ocasião em que fiz juntamente com Adeildo Viegas de Lima um trabalho denominado Brasília 57-85, que serviu como subsídio para Brasília Revisitada, documento apresentado por Lucio ao governador José Aparecido de Oliveira e incluído no tombamento. E ainda no livro Registro de uma Vivência, que foi inteiramente projetado – concepção editorial e gráfica – por ele, e que eu fiz questão de “construir” com a mais absoluta fidelidade ao projeto original – e consegui.

AA: Qual foi o maior legado, a maior lição que o Lucio Costa – o arquiteto – lhe deixou?

MEC: Como arquiteto, o modo de encarar coisas pequenas e coisas grandes do mesmo jeito – para ele nada é “menor”; a liberdade, a ausência de pré-conceitos; a noção clara de que o que importa é a qualidade, é através dela que coisas de ontem e coisas de hoje se tornam coisas de sempre e convivem tão bem; a coragem de encarar os desafios; o recado aos novos no sentido de ser saudável o fato de repetir coisas boas, de ninguém se sentir obrigado a ser gênio, etc, etc, etc.

O episódio marcante não é um episódio, é a inacreditável consistência de pensamento ao longo da vida, sem se deixar cristalizar por essa consistência, ao contrário; poucas pessoas foram tão livres, se deram com tanta tranqüilidade o direito de mudar de idéia.

AA: E a maior lição que o Lúcio Costa – pai – lhe deixou? Alguma história de "álbum de família"?

MEC: O maior legado certamente foi a mistura de amor e de respeito, de generosidade, de carinho, de senso de humor. Numa entrevista pediram que ele se definisse. Sabe qual foi a resposta? “Um homem bom”. Acho que é isso o principal, tive o privilégio de ser filha de um homem bom.

AA: A senhora ficou um ano à frente do IPHAN (2003/2004), uma instituição que seu pai ajudou a fundar e da qual foi um dos grandes mentores intelectuais ao lado de Rodrigo Mello Franco e outros. O que ainda se pode perceber da herança de LC na estrutura e nas ações do IPHAN atualmente? Quais os principais projetos que o IPHAN pretende implantar e / ou consolidar ao longo do Governo Lula? O que foi concretizado em 2003 na sua gestão? A despeito de parecer uma pergunta tola, acho importante fazê-la, sobretudo para que as novas gerações de estudantes saibam a respeito desta importante instituição brasileira. O que é, e como atua o IPHAN? Como é a sua estrutura político-administrativa?

MEC: Como pedi demissão recentemente da presidência do IPHAN em solidariedade a Roberto Costa Pinho – amigo querido há mais de 30 anos, extraordinário realizador e apaixonado pelo Brasil (trabalhamos juntos em várias ocasiões), e que foi quem me “achou” no Cariri e me convocou para o cargo – prefiro responder às perguntas que seguem em conjunto.

O IPHAN foi criado em 1937 pelo ministro Gustavo Capanema. Era então SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e foi dirigido durante 30 anos por Rodrigo Melo Franco de Andrade, que reuniu em torno de si o que de melhor havia na intelectualidade brasileira, como Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Prudente de Morais Neto, Luís Jardim, Afonso Arinos, Lucio Costa e Carlos Drummond de Andrade, entre outros.

Este grupo de jovens apaixonados pela causa de recuperar e proteger os rastros da nossa história, ameaçados de destruição indiscriminada, promoveu a preservação do patrimônio construído através do tombamento, prestando um inestimável serviço ao país. Se não fosse por sua atuação discreta, eficiente e convicta, pouca coisa teria sobrado, sobretudo dos primeiros séculos. Vale lembrar que a recuperação do Pelourinho, em Salvador (BA), por exemplo, não teria sido possível se o conjunto urbano não tivesse sido tombado logo nos primeiros anos. Hoje, certamente não haveria o que recuperar, exceto algumas edificações isoladas.

O SPHAN era também um centro de excelência na área de estudos e pesquisas e foi pioneiro e inovador em seu modo de atuar, inclusive na formulação jurídica, contando com reconhecimento internacional.

Com o tempo, a instituição sofreu várias intervenções e alterações, a começar pela presença de Aloísio Magalhães, que a enriqueceu introduzindo o objetivo de se registrar os rastros vivos da nossa cultura e criando a Fundação Nacional Pró-Memória.

Aconteceu, entretanto, nesse momento, uma desnecessária contraposição entre dois objetivos que são, na verdade, complementares e convergentes: a preservação dos rastros físicos e o registro dos rastros vivos até hoje persistem no IPHAN a sombra desta cisão.

No governo Collor, como de resto toda a área cultural, o IPHAN sofreu a sua grande baixa, a tal ponto que para garantir a sobrevivência dos museus foi necessário recorrer aos cargos dos Escritórios Técnicos, que por essa razão foram extintos, permanecendo informais na estrutura até hoje. O Instituto mudou de nome, passando a chamar-se IBPC (Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural), substituindo formalmente a SPHAN e a Pró-Memória, que deixaram de existir. A administração central foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília.

Nos tempos que se seguiram, tentou-se timidamente recuperar o espaço perdido. O IBPC reassumiu o nome tradicional de IPHAN, mas em termos práticos as dificuldades de toda ordem, inclusive financeiras, persistiram e se acentuaram – e o IPHAN consolidou uma imagem burocrática e pesada, ou seja, a negação da sua origem. O lado negativo do peso da máquina passou a ocupar todo o espaço, escondendo o lado positivo que, apesar de todos os pesares, a extraordinária dedicação individual de técnicos espalhados por todo o país soube manter, por amor à instituição, preservando a postura ética e competente que foi sua marca de origem.

O IPHAN existe, portanto, há 66 anos, e passou por muitos e diversos traumas e intervenções negativas. É fácil concluir que lidar com uma instituição com tais características é tarefa delicada – errar a mão, apelar para intervenções cirúrgicas radicais num paciente com a resistência já abalada, pode significar destruir o que existe de positivo.

A precariedade da situação do IPHAN é notória, com carências de toda ordem – de recursos humanos, materiais, financeiros, etc., etc., carências essas que geraram conseqüências negativas no próprio comportamento interno da Instituição, tais como a dificuldade de integração dentro da área central, com problemas entre Rio e Brasília, gargalos indesejáveis na tramitação dos processos, falta de diretrizes comuns, tendência ao estabelecimento de “feudos”, tendência a encarar o parecer em produto final, perdendo a noção de que o produto final é o que acontece a partir dele, o hábito de dizer “não” quase por princípio, compulsivamente, o que desvaloriza o “não” e induz ao fato consumado, dificuldade de se comunicar com o mundo exterior, a falta de um “norte” comum a Casa como um todo.

A precariedade na rede interna de informática prejudica, até hoje, o andamento do trabalho e a relação da área central com as pontas, que, além disso, não tem condições de se beneficiar do acervo de documentos preciosos do arquivo Noronha Santos ou dos inventários, por exemplo. E como lidar com este tipo de situação tão complexa, sobretudo numa instituição antiga e fragilizada? Como intervir sem correr o risco de repetir o desastre do período Collor?

Depois de um período inicial extraordinário, o IPHAN atravessou tantos contratempos que fica compreensível a consolidação interna de uma atitude defensiva por princípio – o fato é que encontramos um clima de completo antagonismo entre IPHAN, Monumenta e MinC (em decorrência da superposição de tarefas da então existente Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas), e nossa primeira providência – enquanto estive ocupando a Presidência do Instituto – foi trabalhar no sentido de mostrar às pessoas que os tempos eram outros, que não havia mais “queda de braço” de poder entre áreas afins, que o novo Ministério da Cultura buscava convergências, soma, resultados.

Por outro lado, a reestruturação interna, tanto a da Casa como a do Ministério, eram evidentemente peças essenciais para que se pudesse começar a pensar em mudança de comportamentos e de rotinas. Por parte do MinC, com a extinção das Secretarias intermediárias, e dentro do IPHAN, organizando o trabalho a partir dos temas patrimônio material, patrimônio imaterial, etc., e através de programas, fugindo assim da multiplicação de “caixinhas” de poder, terreno fértil para o surgimento dos “feudos”.

Os primeiros 45 dias foram integralmente dedicados ao estudo da proposta de reestruturação organizacional, que contou com a participação dos Diretores de Departamentos, da Procuradoria Jurídica, de um representante de Superintendência Regional (Santa Catarina), um dos museus maiores (Museu Histórico) e um dos museus menores (Museu do Ouro). A exigüidade do prazo solicitado pelo Ministério do Planejamento levou a discussão a ser realizada em âmbito mais restrito do que teria sido desejável em outras circunstâncias.

Os quase seis meses decorridos entre a apresentação da proposta de reestruturação (25/02/03) e sua aprovação no mês de agosto, não foram tempo perdido: era necessário penetrar fundo no território, equacionar o problema, identificar os entraves, localizar seus motivos – sem isso seria impossível partir para uma ação construtiva.

Com o tempo, foi possível aferir com mais pertinência os comportamentos da Instituição, e não apenas com relação à área central, em Brasília e no Rio de Janeiro: as respostas prontamente enviadas por todas as Superintendências e Escritórios Regionais à primeira solicitação da atual administração permitiu leitura clara da situação real, com todas as suas dificuldades, carências e problemas comuns.

Assim, a análise da situação encontrada revelou de forma inequívoca a necessidade de proceder a uma reestruturação organizacional do IPHAN substituindo a estrutura vigente por outra, na qual o trabalho se organizasse a partir dos temas e não das ações, estruturando os departamentos em função das áreas de atuação (patrimônio material, patrimônio imaterial, museus e centros culturais, planejamento e administração – além de um centro de referência e documentação) e os trabalhos em função de áreas específicas, às quais correspondem saberes próprios (sítios urbanos, edificações isoladas, bens móveis e integrados, sítios arqueológicos), tanto para a atividade rotineira como para programas e projetos.

Desta forma, seja a proteção, seja a identificação, em vez de constituírem “departamentos” passam a ser atividades, ligadas ou não entre si em função do programa ou processo em causa, o que induz à integração entre os vários setores, estimulando-se a “desfeudalização”, bem como permitindo agilizar a questão dos processos pelo melhor aproveitamento dos quadros existentes.

Os processos de tombamento, por exemplo, em lugar de se concentrarem numa divisão, passam a ser distribuídos pelo corpo técnico da área central, seja no Rio ou em Brasília; além disso, a possibilidade de flexibilização administrativa facilita o deslocamento temporário de quadros da área central para as pontas, para atender a carências ou demandas ocasionais, bem como a reorganização da área de patrimônio natural e arqueológico.

Isto significa que apenas agora, aprovada a reestruturação da Casa, durante a minha gestão, existe a possibilidade de atuar de fato no seu funcionamento, de consolidar junto aos técnicos uma abordagem mais livre e saudável no que se refere aos pareceres, e de corrigir procedimentos internos de maneira a encurtar caminhos e a tirar maior proveito da “capacidade instalada”.

Minha gestão optou claramente pela presença freqüente da presidência nas pontas da Instituição, procurando identificar suas dificuldades, além de reconhecer, valorizar e estimular seu trabalho.

As minhas viagens não foram poucas – Ouro Preto, Nova Friburgo, São Paulo, Florianópolis, São Francisco do Sul, Vale do Itajaí, Laguna, São Miguel das Missões, Recife, Belém, Fortaleza, Recôncavo Sul da Bahia, Mariana, Congonhas, Diamantina, Serro, Conceição do Mato Dentro, Milho Verde, Paraty, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Manaus, Macapá, Mazagão, Lençóis, Corumbá, Goiás Velho, Pirenópolis, Fazenda Babilônia, Goiânia, João Pessoa e por aí vai.

Essas viagens complementaram encontros em Brasília e permitiram, em curto espaço de tempo, observar aspectos relevantes relativos às pontas do IPHAN, como a importância da presença das pessoas certas nos lugares certos, os resultados positivos que se observa onde sobreviveram os escritórios técnicos – e a falta que fazem –, a importância do bom relacionamento com as prefeituras, a diversidade de situações.

Na primeira reunião do Conselho Consultivo do IPHAN – que contou com a presença de todos os Conselheiros – foi aprovada por unanimidade a preservação da íntegra das Coleções da Dra. Nize da Silveira (o Museu do Inconsciente), bem de inestimável valor, agora preservado através da inscrição nos livros do Tombo Artístico e Histórico. Também por unanimidade, foi aprovado o registro do primeiro terreiro de candomblé de Angola, na Bahia, o Bate Folha, e tombado trecho da área urbana da cidade de Viçosa, no Ceará, e na segunda reunião foi tombada por unanimidade a cidade de Piranhas, em Alagoas.

Cabe ainda relatar o procedimento adotado com relação à Estação da Luz, onde foi resolvida, a nosso ver da melhor maneira, situação de impasse que já durava há algum tempo: a Fundação Roberto Marinho contratou o conceituado arquiteto Paulo Mendes da Rocha para projetar a instalação do complexo Luz da nossa Língua, no interior da estação, preservando apenas as fachadas originais, projeto de qualidade que nos foi apresentado no início do ano. Ao tomar conhecimento do parecer da Regional a respeito, contrário ao projeto, a opção foi verificar ao vivo a situação, o que foi feito em três visitas, e ficou evidente que o parecer tinha razão quando defendia a preservação do interior da parte do edifício que havia escapado ao incêndio dos anos 40 e ainda está preservada tal como foi construída no início do século XX.

E ficou também evidenciado que certamente havia a possibilidade de ajustar o projeto de forma que nenhuma das duas coisas ficasse prejudicada. A primeira reação foi no sentido de que o arquiteto não mudaria seu projeto – mas a previsão não se confirmou. Diante da solicitação, Paulo Mendes teve a sensibilidade de remanejar o projeto, que inclusive ficou melhor do que o primeiro. Quando se quer, realmente, descobrir um caminho, encontrar uma solução para os problemas, é possível chegar a uma alternativa viável. Atitudes premeditadas no sentido de partir do princípio que nada adianta é que acabam por se constituir em impedimentos de fato.

Para concluir, cabe lembrar duas iniciativas que merecem ser levadas adiante pela nova presidência* da Casa: a idéia de se ter um 0800 como “Disque Patrimônio”, não apenas para denúncias de roubos como sobretudo para estabelecer um canal de comunicação direta com pessoas comuns, que não necessariamente têm acesso à Internet (esta idéia foi parcialmente aproveitada pelo governo mineiro); e a assinatura de convênio com o IBAMA para destinação de madeira apreendida para obras de restauro.

E de lembrar a alegria que foi para eu ter conseguido que fosse retirada a iluminação amarela da Igreja da Glória, que comprometia completamente a sua “leitura noturna”. Dedico a meu pai a recuperação da luz branca, e me permito transcrever aqui, para finalizar este nossa conversa, um texto relativo à iluminação de monumentos que eu escrevi recentemente:

As obras de arquitetura têm, por definição, uma leitura diurna e uma leitura noturna. Segundo Lucio Costa, a leitura noturna nunca deve pretender ir muito além de um luar forte.

Isto significa que a iluminação permanente dos monumentos deve ter em vista mostrar a arquitetura tal como ela é, sem pretender ”criar em cima”: a visão noturna de um monumento, iluminado simplesmente com luz branca, já contém, por si só, ingredientes diferenciadores da leitura diurna.

Em princípio, o uso de luz colorida pode ser admitido apenas para algum evento, mas nunca como iluminação permanente, porque trai o monumento que ilumina; o Forte da Barra em Salvador, por exemplo, é atualmente condenado a ser roxo de noite, fica “proibida” sua bela leitura noturna com a luz branca normal que existia.

Outro exemplo significativo é o da Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio, cuja iluminação era originariamente impecável e que – certamente por uma compulsão a novidades – padeceu durante anos da superposição de uma iluminação amarela equivocada que tinha o poder de interferir na visão da sua bela arquitetura, sobretudo na cúpula, deformada por dois focos concentrados de luz amarela. Com a luz branca original recentemente recuperada, a beleza da igreja renasceu para a cidade em todo o seu esplendor. Alertar sobre esse tipo de coisa é, a meu ver, uma das tarefas do IPHAN: preservar inclui assegurar a possibilidade de uma leitura noturna que não comprometa a identidade arquitetônica daquilo que se preserva.

Como complemento, gostaria de incluir o texto que segue, encaminhado a todas as Regionais e Sub-Regionais pouco antes da minha saída da Presidência do IPHAN:

Um recado – e um apelo – de Lucio Costa

Ouvi tantas e tantas vezes de meu pai a recomendação que segue que faço questão de transmiti-la a vocês que cuidam, sobretudo nas pontas, do nosso patrimônio construído.

Trata-se dos cachorros dos beirais coloniais: os cachorros devem ser BRANCOS, e não pintados de cor, como virou moda de uns tempos para cá. Brancos como são na casa de Chica da Silva e na Biblioteca de Diamantina, ou em todo o conjunto do centro histórico de Paraty.

E isto porque quando se pinta de cor os cachorros, é quebrada a continuidade visual do beiral, assegurada pela monocromia. Os cachorros pintados de cor introduzem uma presença “tracejada” que compromete a intenção da arquitetura, que quer ali uma linha contínua: é como se um pequeno e renitente som agudo perturbasse a linha melódica de uma canção que não o incluía.

Cabe lembrar que Paraty conseguiu recuperar os beirais brancos graças à atuação de Edgard Jacintho, pelo IPHAN – “Educação Patrimonial”, a meu ver, começa por aí.

Uma outra observação diz respeito à questão das cores nas portas e janelas. Quando estive em Goiás, observei que freqüentemente os enquadramentos das portas e janelas e as folhas de madeira cheia são pintados da mesma cor, em tons diferentes (azul escuro-azul claro, vermelho escuro-vermelho claro, etc).

Independente de prospecções, o vocabulário cromático da arquitetura colonial usa outro tipo de acorde, partindo da palheta clássica – azul, verde, vermelho ferrugem, ocre – onde sempre são usadas duas cores diferentes – e não dois tons da mesma cor – ou então a mesma cor, no mesmo tom – os caixilhos das vidraças sempre pintados de branco.

Para concluir, é importante observar que o tom do ocre usado nas igrejas deve ser o mais próximo possível da cor da pedra, ou seja, em geral um ocre mais seco (como no Carmo de Ouro Preto) e menos amarelo do que o que tem sido utilizado em restauros recentes em Minas Gerais.

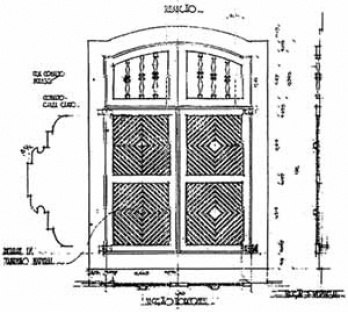

Janela colonial

Desenho de Lúcio Costa