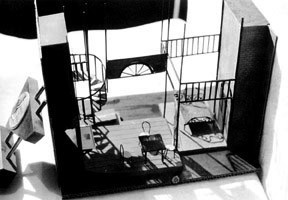

Um Bonde Chamado Desejo. Autor: Tennesse Williams. Diretor Augusto Boal. Produção e Local: Teatro Oficina, SP, 1962. Maquete

Foto Benedito Lima de Toledo [Arquivo Sociedade Cultural Flávio Império]

Lívia Loureiro: Como se dava a apropriação do real na obra do Flávio? Quando vemos panoramicamente a obra dele, existia uma questão conceitual de apropriação do real, só que por outro lado qual é a conexão entre a obra e a teoria? E é sobre isso que eu gostaria que você falasse um pouco.

Sérgio Ferro: Deixa eu dizer uma coisa enquanto não esqueço, porque minha memória de velho está progressivamente desaparecendo. O Flávio tinha uma espécie de dialogo sem palavras com um cenógrafo, acho que era polonês, como é que era isso?

LL: Svodoba (4).

SF: Svodoba, não é? Era uma espécie de correspondente imaginário do Flávio. O Svodoba chegou até a ver trabalhos do Flávio, gostou, admirou, etc. Bom, vamos lá.

LL: Percebo que existe uma ruptura que o Flávio faz na cenografia que muita gente afirma que é devido ao teatro épico brechtiano, mas eu acho que esta apropriação do real está presente ao longo de toda a obra dele. Primeiro gostaria que você falasse um pouco de como era o convívio de vocês e, posteriormente, essa compreensão mais teórica.

SF: O nosso convívio era total e mesmo obrigatoriamente total. A maior parte de nosso trabalho foi feito no fundo da casa dele, num atelier que tinha 2x3 metros, sei lá, minúsculo. E obrigatoriamente nós convivíamos literalmente uns sobre os outros. Desde o nível físico mais elementar à uma grande comunidade de atitudes, etc. Apesar de cada atividade do Flávio ter suas especificidades – teatro, pintura, arquitetura, etc. – especificidades, aliás, bem marcada, bem acentuada, existia uma espécie paradigma, de comportamento comum nestas três atividades. Eu vou avançar um pouco no que vou dizer amanhã – “Ocupação Flávio Império” (5).

A geração que nos precede era fundamentalmente desenvolvimentista. Há alguma coisa no futuro que o desenvolvimentismo quer aparentemente atingir. A partir daí recuamos para hoje e fazemos projetos para atingi-la. Espontaneamente é assim que pensamos o projeto. Toda a questão está em saber como determinar esta coisa – e quem o fará.

O modernismo está ligado profundamente com o desenvolvimentismo, cujo miolo político é o seguinte: depois deste desenvolvimento, a sociedade poderá ser mais justa e dividir com todos seus frutos. Mas enquanto não chegarmos lá, temos que proceder de outro modo. Grandes lideranças, políticas, técnicas, intelectuais, arquiteturais, artísticas, etc., propõem como chegar lá – e o resto da sociedade deve segui-los.

Nossa geração não crê mais no desenvolvimentismo. Já tinha a experiência de seu fracasso no Brasil. E, sobretudo, o exemplo do Vietnam: a nação menos desenvolvida do mundo é capaz de enfrentar a mais desenvolvida – e não só enfrentar como ganhar a guerra. Para nós, a questão decisiva é menos ter condições materiais para fazer grandes coisas, mas condições sociais mais humanas, relações de produção mais igualitárias, etc. Não que a base material mão tenha importância – mas não é de maneira nenhuma, como acreditavam os desenvolvimentistas, a condição sine qua non para uma sociedade menos injusta. Podemos, mesmo com equipamento precário, ter relações sociais realmente humanas, e mesmo fazer maravilhas.

Nossa geração prefere então um procedimento quase oposto ao do desenvolvimentismo. Em vez de jogar um alvo ideal lá na frente (o “desígnio” de Artigas), ver em volta de nós, localizar problemas, contradições, etc., e tentar, com os meios atuais (e não meios hipotéticos, futuros, imaginários) propor alternativas. Como, com o disponível já, mas alterando o mais possível as relações de produção concretamente, poderíamos começar a responder à demanda social objetiva. Ou seja: a injustiça atual não é resultado de falta de meios materiais. Poderíamos ter relações de igualdade social mesmo sem os meios materiais ideais.

Felipe Contier: Sérgio, isso que você está falando, a gente sabe que teve um recebimento por parte de quem ouviu vocês, das gerações seguintes, e muitas vezes foi interpretado como projetos alternativos ao poder central, à via do Estado. O quanto essa resposta ao desenvolvimentismo é alternativa ou interna ao Estado?

SF: O que é uma alternativa? Diante de um problema, temos duas soluções possíveis. Podemos então escolher uma ou outra. Não creio que, no quadro discutido, havia alternativa. O desenvolvimentismo é vicioso, sob vários aspectos. Por exemplo: você só pode por como meta o que parece meta aos olhos de hoje. As utopias são projeções do hoje com algumas correções, etc., e que raramente a história confirma.

FC: E a perspectiva profissional, como quadro técnico? O Flávio trabalhou no escritório do Guedes...

SF: Eu também trabalhei um mês com o Guedes. Só. Única vez que trabalhei como empregado de alguém. Mas nós trabalhamos muito com os governos nas escolas, com a Mayumi, por exemplo. Não havia nenhuma hostilidade. Ao contrário, frequentemente eram nossos melhores clientes. Não discutiam a cor da parede, “se o paletó vai rasgar no concreto armado”, esse tipo de frescura. Eram muito mais abertos. Ao contrário, a Mayumi, favorecia certas coisas que a gente propunha. Eu me lembro, o fato de aclarar todos corpos de produção – pedreiro, marceneiro – destacar tudo bem claramente, era um pedido deles. As crianças não gostam de acender um negócio aqui e aparecer uma luz lá. Eles não entendem. Isto é misterioso. Fica na cabeça deles como uma obscuridade. Eles preferem acender aqui e ver o tubinho que vai chegar na lâmpada. Ai eles compreendem. A maneira de passar de um espaço para outro, cuidar da transição, não fazer uma ruptura muito violenta, coisas desse tipo. Era a Mayumi que nos pedia coisas que estavam no sentido de nossa crítica.

Voltando à sua questão, a consideração do real não é um adendo, não é um acaso, não é uma muleta. Ao contrário, ela é a base. O real sempre criticado. O real sempre analisado. E o real, diante do qual, não se tratava simplesmente da solução mais imediata, mais prática, mais rápida, mas um tipo de solução que contivesse mais promessa de desenvolvimento. A pintura do Flávio é típica: o quintal dele, a “das Dores”

Sem título (Das Dores), acrílico s/ tela, 70x50cm, 1978c. Coleção Mary Júlia e Olácio Dietzch

Obra de Flávio Império [Katz; Hamburger]

LL: Ele afirma em uma entrevista com a Margo Milleret (6), que ele fazia uma espécie de levantamento antropológico, ele fala nestes termos, para compor os cenários e o figurino. É mais ou menos isso que você está falando.

SF: Exato. Sem contar – eu não participava, mas sei – que, no Arena, não havia divisão do trabalho. Havia depois: o Boal dirigia, o Guarnieri representava com o Paulo José e o Flávio fazia toda a parte visual do espetáculo. Mas, quando eles começavam o trabalho discutiam livremente de tudo. Não tinha: “eu faço cenário, você faz a direção, você faz...”. Havia realmente um trabalho de equipe primeiro, uma troca muito grande. O Arena realmente era uma coletividade, cada um com a sua personalidade.

LL: Você tem lembrança de como foi o “Morte e vida Severina”? (7)

SF: Tenho. Do Vergueiro (8), né? Foi uma das primeiras vezes que fui acompanhar o Flávio no teatro para ver como ele trabalhava. Lembro de uma ceninha quase emblemática do Flávio e ao mesmo tempo, de como passávamos a experiência de um campo para outro. Não era uma passagem formal: “olha que bonitinho, isso aqui na pintura, eu posso usar no cenário ou na arquitetura”, mas de comportamento. Eu lembro do cenário pobre, sem recurso nenhum. O Flávio, uma certa hora, tinha que por uma nuvenzinha num céu azul. Pegou uma folha de papel manteiga, amassou, e alfinetou. A nuvenzinha ficou linda lá. É ao mesmo tempo um ato elementar, no grau zero, um gesto que consiste em desviar um material do uso normal: papel de projeto para a nuvem. Não é um material miserabilista, porque papel manteiga naquele período só arquiteto utilizava. Não se trata de: “vamos ser pobres, pobres, pobres, maníacos de amar a pobreza pela pobreza”. Espécie de transformação de um material com um uso inesperado para este mesmo material.

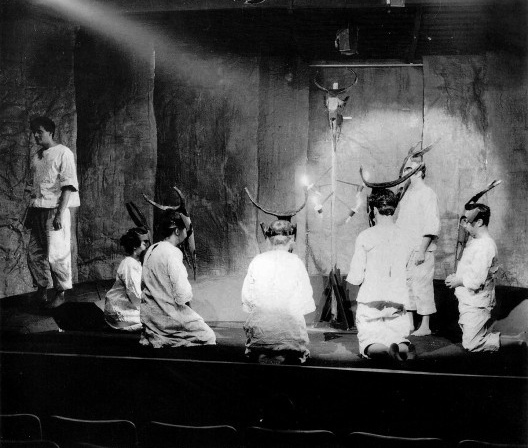

Morte e Vida Severina. Autor: João Cabral de Melo Neto. Direção: Clemente Portella. Produção: Teatro Experimental Cacilda Becker, 1960. Na foto: Walmor Chagas (Severino), Kleber Macedo, Assunta Perez, Dudu Barreto Leite, Solano Ribeiro, Benjamin Cattan, R

Foto Fredi Kleemann – Multimeios/Divisão de Pesquisa/Idart [Katz; Hamburger]

Morte e Vida Severina. Autor: João Cabral de Melo Neto. Direção: Clemente Portella. Produção: Teatro Experimental Cacilda Becker, 1960. Na foto: Walmor Chagas, Kleber Macedo, Assunta Perez, Dudu Barreto Leite, Solano Ribeiro, Benjamin Cattan, Renato Bruno

Foto divulgação [Katz; Hamburger]

Logo depois ele começou a fazer as máscaras do “Morte e vida Severina” e o procedimento era mais ou menos o mesmo: há papel manteiga, material até sofisticado de arquiteto lá dentro. Mas, sempre a mesma maneira de proceder: pegar o material disponível e ver como ele pode ser alterado, transformado, modificado, para um outro uso. Desde a experienciazinha do Vergueiro, nós começamos a discutir a mesma coisa em arquitetura.

A discussão sobre o teatro épico foi enorme, complicadíssima, um tema efervescente, quente. Sobre isso você deveria conversar muito mais com o Roberto Schwarz do que comigo. Partiam do Brecht, evidentemente, mas rapidamente eles começaram a diferenciar, no sentido que mais tarde se transformou no teatro popular do Boal, no teatro pobre do Boal. Não é exatamente a mesma coisa o teatro épico e o teatro pobre do Boal. Mas já naquele período, mesmo que o Boal não tivesse ainda formulado, teorizado perfeitamente, estavam indo um pouco mais neste caminho. Havia um outro lado da discussão não exatamente sobre o teatro épico, mas ligado à ele. No período do “Arena conta Zumbi”

Arena Conta Zumbi. Autores: Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri. Direção Augusto Boal. Produção: Teatro de Arena, 1965

Foto divulgação [Flávio Império em Cena, 1997, p. 63.]

Pode não parecer, mas estamos muito próximo do que falamos ainda há pouco: o herói positivo é o desígnio do arquiteto no teatro. Ao mesmo tempo, as peças mais curtas do Arena, eram peças críticas. “Eles não usam Black Tie” mergulha no real e se afasta dele, reajeita, critica de vários modos, etc.

notas

4

Joseph Svodoba: cenógrafo tcheco. Que segundo Ratto (2001), assim como Flávio Império realiza competências múltipas, comparando-o à Leon Batista Alberti e Bruneleschi. Suas contribuições ultrapassam os limites da cenografia, que concebe a espacialidade integrada à direção do espetáculo.

5

A “Ocupação Flávio Império” organizada pelo Instituto Itaú Cultural em junho de 2011. Inaugura a fase de digitalização do acervo do artista. Para a ocasião foram realizados seminários, uma exposição e um site com diversas informações sobre o artista (incluindo filmes e depoimentos de parentes, amigos e colegas de trabalho.

6

Entrevista concedida à pesquisadora Margo Milleret, realizada em maio de 1985, durante viagem de Flávio Império aos Estados Unidos. A transcrição está presente no CD-Rom Arena Conta Arena 50 anos, 2004.

7

A montagem de Morte e Vida Severina da qual Flávio Império participou como cenógrafo e figurinista foi uma produção do Teatro Experimental Cacilda Becker, com direção de Clemente Portella e estreou em 3 de novembro de 1960, no Teatro Natal (sala Azul) em São Paulo. Uma série de elementos que começou a explorar no Teatro do Vergueiro ganhará força, a utilização de tecidos de algodão e estopa engomados, a expressividade das máscaras traz um tipo de realismo cuja estética estava em aberto. O espaço do palco foi organizado simetricamente e ao centro, no plano de fundo havia projeções de slides com imagens que remetessem à realidade cotidiana das pessoas marginalizadas. As fotografias de Benedito Lima de Toledo realizadas na estação do Norte mostravam a chegada flagelada de migrantes à cidade, com o sonho da prosperidade (Saia, 2005, p.109).

8

Sérgio Ferro faz referência aos trabalhos realizados por Flávio Império entre 1956 e 1959 quando à convite de Maria Thereza Vargas, inicia o trabalho teatral na direção e criação dos cenários e figurinos com o grupo infantil da “escolinha de arte” dirigida por Sabatina Gervásio e Cynira Stocco na Comunidade de Trabalho Cristo Operário, orientada pelo frei dominicano João B. P. dos Santos, junto à Capelinha do Vergueiro em São Paulo.