Marcelo Ferraz e Lina Bo Bardi

Foto divulgação [Acervo Marcelo Ferraz]

Marta Galisteo: É um tema que você já falou muito, não é?

Marcelo Ferraz: Sim, mais uma vez Lina. Sempre estão tentando ligar a Brasil Arquitetura à Lina. A Lina é a Lina e nós somos nós.

Vitor Lima: Mas você já se viu ou ainda se vê como um discípulo dela?

MF: Olha, é inegável que ter trabalhado com Lina por 15 anos, como eu trabalhei, certamente influenciou o nosso modo de fazer arquitetura. Principalmente o meu, porque fiquei continuamente com ela. O Chico [Francisco Fanucci] trabalhou diretamente com Lina em dois momentos, dois concursos; isso é outra confusão que fazem. Foi o [Marcelo] Suzuki, que era nosso sócio, quem trabalhou com a Lina continuamente de 1986 até sua morte, em 1992. Assim, é claro que o modo de Lina fazer arquitetura deixou marcas em nós. Acho que Lina não fez escola no sentido formal de repetição de soluções, de busca de uma linguagem ou até, se você quiser, de materialidade, termo muito utilizado hoje em dia, mas um pouco vazio de sentido. Ela formou, sim, uma escola de pensamento, um modo de pensar, de encarar o problema, de olhar para o mundo. Nesse sentido, ela é uma formadora, assim como Darcy Ribeiro, Gilberto Freyre, Lucio Costa, Vilanova Artigas, e outros pensadores que influenciaram o nosso modo de ver e atuar.

Durante 15 anos eu trabalhava meio período no nosso escritório e meio período com Lina. Foi em 1982, com o projeto da reforma do MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo), e após cinco anos trabalhando com Lina, que André Vainer e eu passamos a assinar todos os projetos que fazíamos como seus parceiros. Na Bahia, onde trabalhávamos Lina, Suzuki e eu, nós sempre dividimos os honorários igualmente. O que também aconteceu no projeto da Prefeitura de São Paulo com nós quatro, Lina, Suzuki, André e eu. Isso significava que tínhamos responsabilidades iguais. É claro que ela liderava, ela era a pessoa mais experiente, era a comandante, era “Lina Bo Bardi”. Não era a Lina tão conhecida como é hoje, mas ela liderava, e tinha sempre a última palavra. Era uma relação de muita parceria, de muita troca. Nós aparecemos também como autores dessas obras. No caso do Sesc Pompeia, onde trabalhamos por nove anos (1977-1986), André e eu entramos como estagiários e, posteriormente, passamos a colaboradores.

MG: Às vezes, essas informações não são dadas ou dão a entender outras coisas.

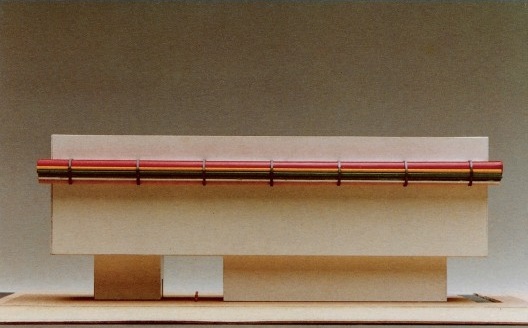

Pavilhão do Brasil, maquete, concurso, Bienal de Sevilha de 1992

Foto divulgação [Acervo Instituto Bardi / Casa de Vidro]

MF: Sim, por exemplo no concurso de Sevilha não há nem um desenho da Lina. Não existe, ela não chegou a desenhar nada, estava hospitalizada e, depois, em recuperação em casa. Mas a gente discutia o tempo todo o projeto com ela. Ela estava lá como mestre: “isso deve ser assim, isso deve ser assado”. Foi um ano antes de sua morte. Através de Calazans Fernandes, um amigo e grande jornalista que havia colaborado com a revista O Cruzeiro nos anos 1950, se não me engano, convidamos a arqueóloga Niède Guidon para colaborar no projeto. Foi daí que surgiu a ideia de levarmos o crânio de Luzia para expor em nosso Pavilhão de Sevilha (Expo 92). Foi uma grande e abrangente conversa com Lina ainda convalescente, e o projeto saiu daí.

VL: E no projeto do Vale do Anhangabaú, foi ela quem liderou?

MF: Aí foi ela quem comandou, a grande ideia dos “carros voando” foi dela. Foi no ano de 1982, dez anos antes de sua morte. Montamos uma equipe da qual participaram meus sócios Suzuki e Chico (Fanucci), e também os sócios do André Vainer, Guilherme e Bel Paoliello, Ucho Carvalho e Paulo Fecarotta. Era uma equipe de oito pessoas lideradas pela Lina.

MG: Você foi o responsável por passar o legado da Lina para que as pessoas a conhecessem...

MF: Não fui “o” responsável, mas um dos responsáveis. De certo modo, fomos nós três – André, Suzuki e eu, influenciados que fomos por Lina e seu modo de trabalhar. E eu digo “modo de trabalhar” porque temos, de certa forma, continuado um pouco o que praticamos com Lina. A cada projeto novo, entramos profundamente no tema, ou seja, do ponto de vista da literatura, da música, da cultura. Começamos discutindo essas questões para justamente chegar no que se quer do projeto, antes mesmo de fazer desenhos. Isso é o contrário do que a gente aprendia lá na FAU e que quase todo o arquiteto aprende: ele vai para a prancheta – agora para o computador – para começar a projetar, com a cabeça ainda vazia. No nosso modo de ver, isso é um erro total, o oposto de como deveria ser o caminho do projeto. Em arquitetura você tem que se alimentar para chegar a soluções que tenham a ver com um tema, projeto. É um roteiro que você monta, uma história que você cria, um livro que você escreve, um filme que você faz, para aí criar!

A criação não sai da inspiração, é uma forma de conhecer e também de criar conhecimento. Quando fui aluno do Flávio Motta, na FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo), ele colocava sempre a questão: “projeto é forma de conhecer ou forma de conhecimento”? Projeto é as duas coisas, você usa um projeto para prospectar coisas, mas com ele você também produz conhecimento.

MG: Então, há um jeito observado na Lina de olhar para o que já existe, entender as necessidades desse lugar e depois fazer um projeto para satisfazê-las, ainda que as pessoas não o peçam.

MF: Sim, isso é o que eu digo, nem era Lina que dizia isso. Eu cito muito uma frase do Gilberto Gil, de uma música que diz “o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe”. Então, acho que o papel do arquiteto é entender aquilo que está pedido, que está demandado, mas também, o que não está explicitamente pedido ou demandado. O arquiteto tem essa possibilidade, não obrigação, de ver nas entrelinhas o que está subjacente, o que não é óbvio, e propor coisas. É nesse sentido que o arquiteto pode recriar as demandas. O projeto é uma recriação de tudo isso que você tem enquanto programa. Um formador de programa. Acho que Lina também via o arquiteto como formador de programas. No nosso escritório, Brasil Arquitetura, desenvolvemos e exercitamos essa prática, esse modo de trabalho que consiste em não separar projeto de programa, jamais. Eles são indissociáveis, andam juntos.

VL: E como vocês fizeram essa evolução, digamos assim, desse modo de pensar?

MF: Isso vem naturalmente da nossa curiosidade. É importante, em arquitetura, ser curioso, procurar insumos, matérias e referências que alimentem o projeto e lhe deem sentido. Quando você faz um projeto, você precisa justificar primeiro para você mesmo, para depois convencer os outros, os clientes. Precisamos do nosso entusiasmo. Essa prática de formação, ou melhor, esse trabalho de convencimento carece de um projeto bem embasado. Não embasado dum ponto de vista teórico, mas do ponto de vista do convencimento, da sedução, do embate “político”, o que é diferente. Você pode ter uma grande teoria por trás, mas ela pode ser inadequada em função do momento, das circunstâncias... O projeto anda numa via um pouco mais misteriosa, nebulosa, às vezes até pantanosa. Isso porque Arquitetura não é uma disciplina exata. Tem momentos em que está apoiada em questões exatas, da técnica, mas ela é também poética, é livre, imprevisível. Projetar é ver adiante, é como fazer o roteiro de um filme, não é? Mas é sempre bom lembrar que, em arquitetura, temos a responsabilidade civil e social, você tem que botar uma coisa em pé, tem que fazer um edifício seguro, tem que fazer uma cadeira que fique em pé e não mate a pessoa que nela se senta. E, tanto o bom quanto o mal projeto, podem ser duráveis.

Praça das Artes, São Paulo SP

Foto Nelson Kon

MG: Mas eu também percebo uma continuidade da estética da Lina em vocês. Tento entender como isso funciona, se vocês adquiriram essa estética porque achavam válida ou houve outro motivo?

MF: Não, eu acho que a gente nunca pensou na estética das coisas. Isso é a posteriori. O projeto sempre termina em forma, mas, para nós, não começa em forma. Depois que você terminar de construir sua arquitetura, aí então pode fazer uma análise da estética das coisas, mas da estética no sentido mais amplo da palavra, não é? Uma coisa que envolve não só as aparências, mas os significados: o significado dessa aparência ou dessa construção. Então, a gente nunca quis se contrapor a nada e nem parecer nada. Apesar de que, depois que a Praça das Artes ficou pronta, muita gente disse: “Puxa, tem uma coisa a ver com o Sesc Pompeia”. Tem sim, eu acho que tem. E se você observar, com a FAU também acho que tem. A nossa formação, afinal, é de trabalhar muito com concreto, trabalhar com essa linguagem da estrutura mais leve possível, o mínimo de materiais necessários, ter sempre a economia como um dos fundamentos da arquitetura. Isso está presentíssimo tanto na nossa formação na FAU, quanto com Lina. E são formações diferentes.

A experiência com Lina também é uma formação. Eu brinco, inclusive já brinquei em palestras, que a FAU me formou e a Lina me deformou! Só para fazer um pouco de piada... Porque é verdade: na FAU havia uma formação bastante rígida. Quando eu estudei, havia um vocabulário a seguir, que eram os preceitos de se fazer uma boa arquitetura.

VL: Como seria esse vocabulário?

MF: Olha, o vocabulário de você ter a primazia da estrutura. A estrutura acima de tudo. Você tem quase que fazer um show estrutural. Com a Lina isso mudou: há momentos que a estrutura vem primeiro e tem momentos que ela é absolutamente secundária, quase que invisível na história do projeto. Mas eu acho que o importante mesmo é criar espaços que abriguem pessoas, que gerem possibilidades múltiplas de uso e percepção – emoção, surpresa, descoberta.

Villa Isabella, Finlândia

Foto Leonardo Finotti

MG: A Lina tinha essa tendência de mostrar a estrutura e vocês a escondem. Por exemplo, na Villa Isabella não dá para ver ela fica!

MF: Então! Foi uma lição fazer a Villa Isabella porque na Finlândia a história é outra. Se você usa, num momento, uma estrutura metálica ou de concreto, precisa “sanduichar” tudo; aquelas paredes grossas de isolamento térmico para proteger do frio, da neve... Para a gente foi até um choque ter que trabalhar com a tecnologia de construção finlandesa. Assim, o espaço na Villa Isabella, para nós, é tudo, é o que importa. O espaço é o protagonista.

Isso vem do (Alvar) Aalto, uma casa que parece uma vila. Os finlandeses passam oito meses dentro de uma casa, por isso resolvemos valorizar os deslocamentos internos. É uma casa espraiada, e não uma caixa. No Brasil, você pode ir para a rua, lá não. Então, lá a casa é uma vila: você vai até a biblioteca, depois até a cozinha, passeia para um lado e para outro pela passarela, tem uma galeria de vidro que vai até os quartos cruzando o pátio… Essa é uma outra lógica! Não é pior e nem melhor, não é errada nem certa: ela é mais apropriada para a vida de lá. Claro que poderíamos ter feito uma caixa que, provavelmente, aumentaria a tensão entre os moradores. Arquitetura tem essa capacidade, inclusive, de criar situações limites...

Mas voltando... Estrutura é a palavra de ordem dessa escola chamada “paulista”, que nos formou. Mas tem muitos momentos em que trabalhamos com uma outra tectônica nas casas, por exemplo. Elas meio que surgem do chão, como as casas do Aalto, elas brotam, saem do chão. Não precisa fazer aquele show do vão livre, mas a gente também faz quando é necessário, como no Cais do Sertão, um grande vão. E várias pessoas associaram aquilo como se fosse uma homenagem à Lina, àquele vão livre e tal. Mas lá faz todo o sentido: estamos rompendo uma barreira, tirando um galpão que havia ali para conquistar o mar logo atrás. E um vão coberto em uma cidade como Recife, que chove muito e tem um sol inclemente, faz sentido ter uma sombra, um abrigo. É uma varanda de escala urbana, ou de escala metropolitana, como é a do Masp. É também uma estrutura protendida, mas não é igual à estrutura do Masp. Se tem a ver com o vão da Lina? Tem. Mas também tem outros vãos assim mundo afora. Essas questões podem ser associadas ou não por quem vai estudar isso depois. Quando projetamos, não estamos pensando “vamos fazer uma coisa assim!” Muitas vezes, a gente nem pensa se é algo que já vimos em algum lugar, ou se já tentamos experimentar em outro projeto. São soluções que vem naturalmente no desenvolver do projeto.

Maquete eletrônica da proposta para o Memorial da Democracia, São Paulo SP

Imagem divulgação [Acervo Brasil Arquitetura]

MG: Sobre isso que você falou, a Praça das Artes pode ser associada ao Sesc Pompeia e à FAU porque não existe a criação completa de uma coisa. Quando você cria algo, há sempre uma mistura de coisas que já viu...

MF: Claro! Agora, vou dizer uma coisa que é muito diferente na Praça das Artes quando comparada à FAU ou ao Masp. Estas são arquiteturas que foram colocadas em terrenos livres, limpos, não é? Num pedestal... Ou seja, você coloca ali o objeto e o objeto, por si só, fala. Como quase toda arquitetura de Oscar Niemeyer é feita assim. A Praça das Artes é feita ao contrário, de dentro para fora, das entranhas; ela é toda quebrada, toda complicada, mas não porque quisemos que assim fosse, e sim porque é resultante de um processo. Começamos o projeto e aí entrou mais uma coisa no programa, depois outra mais, foi crescendo, o terreno foi crescendo. É resultado de um tempo do fazer arquitetura, do processo, não de uma intenção primordial, primeira.

E até a geração dos nossos mestres – os meus, pelo menos –, era assim: arquitetura você tem que ter a terra arrasada, e depois vem e faz seu projeto. Então, não se valorizava muito a arquitetura feita pelos meandros, os intestinos. Ela existia, mas não era bem arquitetura "para valer". A regra era arrasar a terra, fazer o pedestal e colocar o objeto. Mas os tempos mudaram, a cidade pode ser reformada, refeita com seus próprios pedaços. Vejam, por exemplo, a Pinacoteca (do Estado de São Paulo), o Sesc 24 de Maio ou o Sesc Pompeia.

MG: Le Corbusier, também.

MF: Sim, Le Corbusier, quando veio ao Brasil, faz dois planos: em São Paulo cruza um viaduto “assim” em “x”, ignorando o restante; no Rio derruba tudo, faz outra coisa, também com viadutos sobre edifícios gigantes. Eram exercícios interessantes de se pensar na cidade do futuro. Quero dizer, era uma outra visão, um modo de achar que no mundo novo, ou num novo tempo, construiríamos a partir do zero, mas não é bem assim! Nossa geração já viu que é bem diferente e, provavelmente, vocês verão muito mais.