En días pasados, y por primera vez en una ciudad distinta a Bogotá, se inauguró en Medellín este importante evento, que se podría llamar de la vida y la muerte, en concordancia con las circunstancias del país. Muchas obras de calidad, varias conferencias, algunas exposiciones y un magnífico libro que no solo recoge lo presentado a la muestra sino textos de los más destacados críticos e historiadores de Colombia sobre su arquitectura y sus ciudades en el último siglo.

El Premio Nacional de Arquitectura, que no solo es para edificios o arquitectos sino también para historiadores, críticos y maestros y en general para hechos significativos para la arquitectura y las ciudades colombianas, fue en esta oportunidad entregado, con gran acierto por parte del jurado, al programa de parques de la Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza de su Alcalde, Enrique Peñalosa. Fue un reconocimiento elocuente a la arquitectura de la ciudad, a la vida ciudadana, a la vida. A la importancia de las ciudades y sobre todo de la calidad de vida en ellas, en un país que precisamente paso en la segunda mitad el siglo XX de ser rural a ser urbano. En fin, un premio al hecho muy pertinente en este momento en Colombia de que las cosas se cambian más rápido con votos que escogen y seleccionan que con balas que matan. Desafortunadamente el Premio Fernando Martínez Sanabria, premio al diseño arquitectónico, se dio, no a la muy respetable arquitectura de la muerte (la arquitectura se inicia con la tumba y no con el templo y menos aún con el palacio), si no a la del negocio de la muerte.

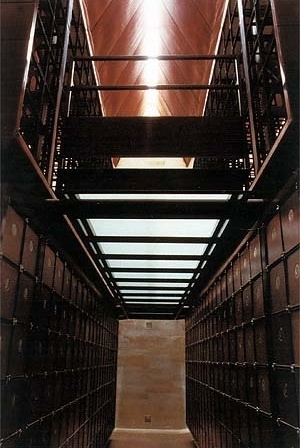

En el Cenisario de Medellín – el edificio premiado – las cenizas de los muertos no descasan en paz: hay demasiado ruido, demasiada luz, demasiada frivolidad y falta mucha intimidad, mucha sacralidad y mucha verdad: ahí lo único que parece muerto es el edificio mismo pese a todos los trucos de revista para que parezca vivo. Pero la arquitectura de la muerte es asunto serio: si no de muertos si de viejos: de arquitectos con mucha experiencia, capaces de haber enterrado el edificio para lograr todo lo que le falta y conservar también la bella vista que sobre la ciudad y el valle a lo lejos tenía el sencillísimo atrio de la buena iglesia que hace años se levanto ahí, y que había que respetar simplemente por estar antes y estar bien; capaces de haber conservado parte del bosque que allí había. Arquitectos de esos que practican el arte de saber construir: si algún edificio tiene que perdurar es la tumba, más que la vivienda que tiene que seguirle los pasos a una vida que ineludiblemente conduce al cambio. Que pensarán los muertos de este cenisario al que desde las rendijas de sus urnas baratas y como de mentiras ven como se manchan mal sus muros, caen peligrosamente sus enchapes y envejecen feo sus pasadizos tontos de vidrio; ni siquiera pueden ver como se oxidan con el tiempo sus fierros artificiosos pues lo están artificialmente de antemano, y sin duda tendrán temor de esas juntas de construcción posteriores a la arquitectura del edificio que se abren evidenciando la falsedad de su horizontalidad de moda. ¿Y que decir del imperdonable error de debilitar con inútiles tramos horizontales el fuerte efecto que prometía la rampa única a todo lo largo de sus dos niveles, talentosamente acorde con el hecho comprobado de que los muertos no caminan y sus dolientes lo deben hacer al menos con una mínima dificultad? Para no decir nada de la lamentable capilla (si se puede llamar así) puesta a la mitad de la nave sin ton ni son.

La prueba reina del desacierto del edificio premiado es que sus dueños - que no son sus muertos ni sus dolientes - lo están tugurizando con más urnas para hacer mas rentable su negocio, circunstancia que no podían saber unos jurados a los que les son desconocidas las vidas de los edificios que juzgan muertos en las fotografías tramposas que les entregan, como suelen ser las "buenas" fotografías de edificios: sin gente, sin muebles y con los pisos mojados para que produzcan efectistas reflejos que en la realidad pocas veces existen. Duele que arquitectos con indudable futuro no se den cuenta de que les falta tanto pasado; ojalá el premio nos los confunda más y al contrario los haga reflexionar.

Por supuesto había otras obras que lo merecían si se las veía en función a su aporte a la reconstrucción de nuestras ciudades, y estaba también el Edificio de Posgrados de la Universidad Nacional, que si bien se puede alegar que no es de las mejores obras de Rogelio Salmona, es sin duda un edificio mucho mejor en muchos sentidos que el premiado, como lo indica el hecho de quedar de finalista en la segunda versión del importante Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana, mientras que el cenisario, que fue también propuesto, ni siquiera fue seleccionado. Pero en cambio sus planos y fotografías llamaron la atención en otros eventos a los que fue enviado a concursar, como la Bienal de Arquitetura de São Paulo 1999/2000. Es el papel distorsionante de la representación que lleva a valorar lo que no debería tener valor. Es como si se tratara de proyectos de arquitectura y no de arquitectura; se muestran los edificios sin usar y sin contextos, sin envejecer, sin vida.

Mientras las bienales sean como reinados de belleza con frecuencia se escogerán errores por sus efectistas reclamos estéticos logrados con silicona. Estos eventos deben ser para orientar nuestra desorientada arquitectura pues la mayoría de sus profesionales han abandonado en Colombia a su mala suerte a nuestras ciudades, tan necesitadas de coros pero tan llenas de solistas autoproclamados. La solución es conocida: los entendidos (muchos) proponen obras que conocen bien, y entre todos seleccionan finalistas que puedan ser "vividas" con tiempo por un jurado que podrá considerar su historia y las razones por las que fueron propuestas.

sobre el autor

Benjamin Barney Caldas es arquiteto y profesor (Arquictetura y Urbanismo, Universidad San Buenaventura, Cali). Finalista en lo II Premio Mies van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana.