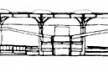

A arquitetura brasileira moderna é um mito; a arquitetura brasileira dos anos 1960 é um mistério (2). O que aconteceu depois de Brasília (1960) e antes da reflexão crítica do pós-Brasília (1975) (3)? Trata-se de período esquecido não apenas pela historiografia da arquitetura brasileira, como igualmente subestimado na historiografia internacional elaborada a partir dos anos 1980, em “revisões críticas” que descartaram com demasiada pressa e algum preconceito inumeráveis exemplares arquitetônicos modernos e radicais realizados nos anos 1960-70. Mudando o milênio e superados os motivos que alimentaram tal descarte e esquecimento é necessário rever as revisões; e assim fazendo constata-se a existência de inumeráveis obras daquele momento que, sob qualquer ótica que sejam examinadas, seguem sendo de alto interesse, e não é mais possível seguir ignorando, não apenas em si mesmas, mas no seu lugar na história. Se não por outros motivos, porque uma parte dos jovens arquitetos hoje atuantes as redescobriram e delas tem feito seu mote e lema.

Na ausência desse reconhecimento necessário o que se nota é que boa parte dos nossos autores segue empregando, para organizar seus relatos sobre a história recente da arquitetura brasileira, um esquema seqüencial, linear e simples, limitado a três momentos sucessivos, mais ou menos estanques (4): a) Movimento Modernista (com foco nas realizações cariocas); b) Brasília; c) Pós Brasília (com foco na multiplicidade de tendências do período após 1980). Tal esquema não apenas desconsidera como não permite que se insira, de maneira consistente, quase todas as arquiteturas realizadas no Brasil durante pelo menos uma quinzena de anos, de 1960 até meados dos anos 1970.

Não por coincidência, boa parte da melhor arquitetura brasileira dos anos 1960-70 pode ser situada na vertente brutalista, e muito especialmente, na produção brutalista paulista; e mesmo considerando-se que a arquitetura brasileira de então não se restringe às obras do brutalismo paulista, certamente seu estudo isento é tarefa imprescindível para melhor compreender aqueles momentos (5). Ao fazê-lo – caso a pesquisa se organize de maneira sistemática e ampla, corretamente datando os exemplares em estudo (6) – percebe-se algo que aquele esquema ignora: que de fato o surgimento do brutalismo em São Paulo ocorre já nos anos 1950, precedendo a inauguração de Brasília; e que, se bem seja também devedor da arquitetura brasileira da escola carioca – tanto ou mais de Reidy do que de Niemeyer –, nas suas pautas construtivas, formais e materiais dispõe-se parcialmente em contraposição a ela, não podendo ser considerado como mera variante ou desdobramento – exceto se o analista for animado por um desejo desmedido de ver continuidade onde há evidentes sinais de ruptura (7).

Eventualmente, quando há alguma menção ao brutalismo paulista (em geral rebatizado com o termo vago “escola paulista”, extirpado do adjetivo que delimita de maneira mais precisa do que se está falando, mas sobre o qual pesam ainda maiores preconceitos datados) esta é mal encaixada na seqüência, sempre apenas após o evento de Brasília e nunca lhe dando a devida importância, já que subtraída de seu valor como proposta, mais do que alternativa, francamente divergente. Arrolá-la de passagem e sem peso não é propriamente uma interpretação incorreta, mas sim, uma mirada imprecisa e insuficiente – ao menos, se o objetivo for o de obter-se uma mais efetiva compreensão do panorama brasileiro da segunda metade do século XX (no que ele é e se apresenta, e não no que este ou aquele grupo de interesse gostaria que fosse) (8).

Compartilhando o enfoque de outros pesquisadores, que estão igualmente em busca de uma ampliação desse escopo, mostrando-se mais atentos à importância das diferenças, descontinuidades e contradições que inevitavelmente permeiam o campo quando se busca olhar com mais precisão a ampla “unidade” da arquitetura brasileira do século 20, busca-se aqui uma visão pluralista, cujo objetivo não é negar ou reafirmar tal “unidade” – mas tornar explícita sua, desde sempre, convivência com a variedade, para assim melhor reconhecê-la (9).

Perdendo e encontrando rumos

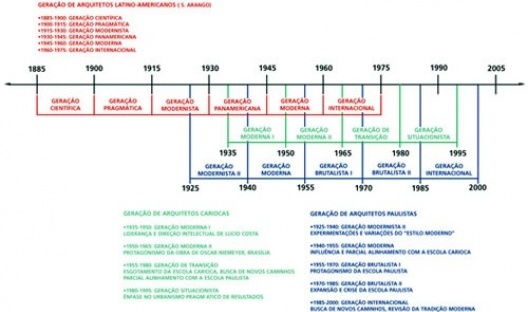

A inauguração de Brasília é sem dúvida um marco indiscutível na história da arquitetura brasileira. Mas além de ser um ápice ela parece indicar, também, a ocorrência de um ponto de mutação.

É recorrente a sensação difusa entre os arquitetos, em especial nas academias, e glosada por vários autores, de que após Brasília a “arquitetura brasileira” de alguma maneira “perdeu seu rumo”. Essa sensação nunca devidamente esclarecida seria adequada apenas se houver, de pano de fundo, um desejo desmedido em se manter intacta uma continuidade dos paradigmas até então aparentemente vigentes e assentes – a despeito dessa continuidade não ter se realizado, ou ter se revelado, na prática, inexeqüível.

Entretanto, a arquitetura brasileira não acabou, nem perdeu seu rumo: apenas mudou – configurando, possivelmente, uma profunda ruptura pelo menos desde os anos 1960; mas que obviamente só veio a ocorrer porque de fato essa transição não se iniciava naquele exato momento, mas vinha se preparando pelo menos desde o início da década de 1950; e cujas causas e razões são inúmeras, e de não simples exegese. Entretanto, do ponto de vista puramente quantitativo, a arquitetura brasileira de fato se consolidou, ampliou-se e desdobrou-se em novos horizontes profissionais justamente a partir dos anos 1960 em diante, e assim, se mirados bem os fatos, não há como afirmar que a “arquitetura brasileira” tenha se acabado em Brasília.

Mas seriam essas outras arquiteturas, “brasileiras”? Ao que parece, portanto, o que vem a ocorrer por volta dos anos 1955-1965, produzindo essa sensação de abandono em muitos, era menos um fim, e mais um processo de requalificação da questão da identidade nacional, que jaz implícito no uso (ou no questionamento e não autorização de uso) do qualificativo de “brasilidade”. O que era, e o que passa a ser, a “arquitetura brasileira”, antes e depois de Brasília? E em que medida a ascensão da arquitetura paulista brutalista, que vinha se processando nesse exato momento, oportunamente ativou, ou ao menos catalisou, essa transformação da “brasilidade”, no campo arquitetônico, questionando-a e transformando-a?

No vespeiro da identidade nacional

Aceitamos, como princípio, que a “identidade” é sempre uma construção interessada, e nunca um absoluto imutável; que tende necessariamente a ser posta em questão pelo menos uma vez a cada geração; encontrando, a cada oportunidade, respostas distintas – até porque, de fato, tudo mudou, inclusive o passado (ou ao menos, o recorte que cada momento histórico prefere realizar sobre o passado) (10).

A expressão “arquitetura brasileira” é usada como sinédoque para qualificar certas arquiteturas brasileiras afiliadas à escola carioca dos anos 1930-50 ou aos seus cânones, atribuindo-se a essa quantidade relativamente restrita de obras, situadas num dado tempo e espaço e compartilhando um certo universo formal, o caráter de “representatividade” de todo um âmbito que se quer “nacional”; e, se tem sucesso, é porque recebe o apoio praticamente unânime da comunidade arquitetônica nacional e internacional, o que no mínimo a referenda e demonstra haver boas razões para que ela assim seja considerada (principalmente, nunca é demais insistir, a excepcional qualidade daquelas obras e autores).

A arquitetura brasileira da escola carioca ainda não era, finda a 2ª Guerra, plenamente hegemônica no panorama cultural do país, pois seguiam concomitantemente atuando arquitetos, seja de tradição acadêmica, seja afinados com outras possibilidades formais “modernistas”; mas seu exemplo brilhante e sua quase imediata consagração internacional impulsionam e incrementam a rapidez na aceitação de seus paradigmas. Entre os quais se inscrevia o desejo de representar uma “brasilidade” e de elencar-se entre os aspectos culturais relevantes da “identidade nacional”. Esses exemplos e essas vontades manifestavam a consolidação de uma escola, a “escola carioca”, que principalmente estabelece a autoridade de uma determinada doutrina projetual moderna, de corte corbusiano, mas de caráter brasileiro, validando e oferecendo um conjunto de procedimentos com os quais a arquitetura moderna brasileira poderia idealmente se expandir, consolidando muito precocemente uma determinada visão da identidade nacional arquitetônica. Que é desde então acreditada quase como se se tratasse de um termo absoluto – “a arquitetura brasileira” – assim reforçando e realimentando sua rápida consagração externa e interna.

A grande qualidade das obras da escola carioca; a clareza e flexibilidade de seu método projetual, de cunho corbusiano, porém realçado e estendido peculiar e criativamente; e a divulgação e livre aceitação das doutrinas dessa escola por arquitetos situados em outras regiões brasileiras, consolidaram seu rápido e magnífico triunfo, permitindo – com a ajuda providencial de uma geração de arquitetos excepcionalmente criativos e a clareza estratégica de mestres como Lucio Costa – estabelecer uma visão historiográfica da arquitetura moderna brasileira enquanto fato uníssono, unívoco e coeso, estruturado primeiro ao redor de um grupo, depois com maior ênfase (mas nunca exclusivamente) ao redor da contribuição de Oscar Niemeyer. Tal é seu sucesso que, de alguma maneira, esse triunfo ajuda a pospor e a complicar o surgimento, sustentação e visibilidade dos subseqüentes e inevitáveis rumos e tendências outros, e a abafar eventuais conflitos generacionais e regionais – que mesmo assim passam a ocorrer, já desde os anos 1950, no seio da arquitetura brasileira, como contraparte inevitável dessa aspiração hegemônica.

Entretanto, o esgotamento de suas pautas já desde a década de 1950 (reconhecido, inclusive, pelo próprio Costa e debatido por Niemeyer, que afirma desde 1954 estar em busca de novos rumos), somada às transformações e questionamentos derivados da concretização do fato urbano e arquitetônico de Brasília; a par de várias mudanças tecnológicas e ideológicas que já vinham ocorrendo, no panorama nacional e internacional, desde o impulso de reconstrução do pós-2ª Guerra, ajudarão (entre outros fatores) a catalisar o surgimento de novas respostas arquitetônicas à perenemente renovável questão da identidade nacional. Nesse caminho, desde os anos 1950 já estavam em fermentação novos paradigmas que igualmente almejavam, inicialmente vagamente, mas depois com muita clareza, reformular o que poderia passar a ser considerado como “arquitetura brasileira”, buscando sua consagração oficial – o que talvez ocorra, simbolicamente, no fim daquela década (11).

Entre romper e dar continuidade, fica-se com ambos

Embora desde pelo menos o começo dos anos 1950 houvesse, entre as forças em jogo, aquelas desejosas de mudanças, ao analisar seus testemunhos verifica-se o quanto sua postura mostrava-se paradoxal.

Ao desejo iniludível de assumir a criação de arquiteturas outras – de novas feições mais acordes, na sua opinião, aos novos tempos – somava-se o anelo, talvez impossível, de negar, ou de não admitir jamais se estar propondo quaisquer descontinuidades com as feições anteriores, não se manifestando por escrito senão de maneira pouco freqüente, embora deixe rastros importantes (12). A inerente liberdade de oposição e debate que de fato desejam nunca é claramente assumida, mesmo quando a insatisfação generacional segue estando presente; e manifesta-se muito mais no espaço do que no tempo, deslocando-se do Rio de Janeiro a São Paulo. Mesmo assim, nunca atacam de frente os mestres cariocas, mas como bons e educados filhos, apenas apontam com muito cuidado, não os erros, mas a valorização das “autocríticas” dos maiores. Vão compartilhar esperanças, ombrear nos mesmos fóruns e negar as diferenças cada vez mais flagrantes em prol de uma “unidade” – neste caso, quase sinônimo de “identidade” – que parecia estar garantida e não se desejava romper; e o fazem mais por razões ideológicas que por afiliação e coerência formal-arquitetônica. Essa atitude escapista, que aceita e nega, que critica mas elogia, vincou tão profundamente que segue sobrevivendo. Como conseqüência, nunca se enfatiza, ainda hoje, as cada vez mais evidentes diferenças nos discursos e nas obras, entre as arquiteturas da escola carioca e o então nascente brutalismo paulista; cujas propostas nunca são, por essas razões tortas, vistas como distintas – mas apenas e obliquamente como faces diversas de uma continuidade, mesmo quando diferem quase totalmente. Distinções essas que só vão começar a ser reconhecidas a partir de meados dos anos 1980 em diante, pela crítica nascida da geração seguinte posterior, e mesmo assim, a duras penas.

Por essas e muitas outras razões ocorre em todo o Brasil a partir de fins dos anos 1940, até pelo menos o advento de Brasília – e São Paulo não foi exceção – uma aparente aceitação quase inconteste da predominância e liderança da escola carioca, a par de sua plena identificação com “a” arquitetura brasileira. E de fato, vários arquitetos brasileiros, e os paulistas não foram exceção, realinham sua produção, aceitando de uma ou outra maneira suas doutrinas – que sendo relativamente flexíveis, admitiam até certo ponto variações e inclusões.

Como ocorreu em todo o mundo, e igualmente no Brasil, e especialmente em São Paulo, após meados dos anos 1950 começam a surgir obras que, de princípio ainda sem muita clareza quanto à sua diversidade, indicam outros caminhos. Evidentemente, tais explorações não são assim tão ruptoras, já que estão em plena consonância com algumas mudanças importantes nas trajetórias e obras dos mestres internacionais, especialmente os últimos períodos das obras de Mies Van der Rohe e Le Corbusier. Mas só na virada para os anos 1960, nacional e internacionalmente, essas obras passam a consistentemente atingir veios declaradamente distintos, a ponto assim passarem a ser percebidas pela crítica; passando a ser, a partir de então reunidas grosso modo sob a rubrica do “brutalismo”.

Coincidentemente ao progressivo esgotamento das pautas da escola carioca e ao projeto e construção de Brasília surgem, a partir de meados da década de 1950, com afirmação nos anos 1960, as primeiras, mais significativas e exemplares obras da arquitetura brutalista, no mundo como no Brasil. Deve-se justamente apontar o pioneirismo do carioca Affonso Eduardo Reidy com ao projeto e obra do MAM-RJ (1953), mas perceber-se, igualmente, que seu exemplo frutifica inicialmente (com raras e notáveis exceções) quase que circunscrito ao panorama paulista. Somente nos anos 1970 em diante essa tendência brutalista, padronizada por boa parte dos arquitetos paulistas vai se tornar, se não hegemônica (que nunca chega a ser) ao menos universalmente difundida nas demais regiões brasileiras; difusão e aceitação que paralelamente está ocorrendo também na maioria dos países do mundo, com ênfase nos menos desenvolvidos (13); chegando mesmo a gerar uma atitude de cunho “vernacularizante” que veio a caracterizar a arquitetura daquele período, genericamente denominada como “brutalista” (14).

Quase unanimidade, mas não hegemonia

Diferentemente da “arquitetura brasileira” da escola carioca, a “arquitetura brasileira” que se desdobra sob influência do brutalismo paulista a partir de meados dos anos 1950 até pelo menos o começo dos anos 1980 nunca chegará a ter o apoio unânime da intelectualidade arquitetônica. Mas uma pesquisa nas fontes bibliográficas disponíveis pode comprovar que, mesmo assim, poucos arquitetos atuantes no período 1960-70, em qualquer parte do Brasil, deixaram de sentir sua influência em suas obras – o que é fácil de se constatar tomando-se o testemunho, não dos autores, mas das arquiteturas. Esse momentâneo alinhamento talvez se verifique porque o brutalismo representava então um “espírito de época” caracterizador da arquitetura moderna mundial daquele momento, não sendo o Brasil exceção, já que prosseguia naturalmente inserido e sincronizado com a cultura arquitetônica mundial. O que, aliás, já havia ocorrido antes, nas décadas de 1930-60, com a arquitetura brasileira da escola carioca. Mas o chauvinismo que infelizmente passa a grassar no ambiente brasileiro, nos anos 1960 em diante, não permitia que isso fosse constatado explicitamente – e a ausência de debate daquele período, se não causa, ao menos ajuda a acirrar esse descompasso perceptivo.

No suceder inevitável dos tempos, cuja impermanência desafia as construções humanas tanto físicas como ideológicas, também essa arquitetura do brutalismo veio a ser execrada pela geração seguinte – a geração que fará a “revisão crítica da modernidade”, no Brasil como no mundo.

No panorama internacional vai-se levantar a hipótese de terem ocorrido vários “desvios” da modernidade, definida e arbitrariamente recortada como sendo apenas aquela idealizada pelas vanguardas do início do século XX, com exclusão de todas as demais. No Brasil, sem que haja uma clara sistematização crítica, mesmo assim fala-se da “perda de rumos”. Tais críticas vão optar, excludentemente, ou por instar a que se retome a “verdadeira” arquitetura moderna em seus primórdios de vanguarda; ou vão preferir (sem questionar tal recortada modernidade como verdadeira) considerá-la esgotada e historicamente ultrapassada. Tanto uma como outra postura, de passo e sem muita reflexão, rapidamente descartam o que denominam de “tardo-modernismo” dos anos 1960-70, considerando-o apenas como um momento de amaneiramento espúrio, que mais valia que fosse solenemente ignorado. Essa é possivelmente uma das razões pela qual essa arquitetura, desse momento, segue ausente da maioria dos manuais de arquitetura recentes, tanto no Brasil como em toda parte. Mas agora que, passadas outras tantas décadas, também as críticas da revisão da modernidade e os ataques da pós-modernidade já demonstraram suas limitações, o estudo e adequado reconhecimento dessa arquitetura daquele momento torna-se uma tarefa tão necessária quanto inadiável.

Mas entre nós brasileiros a situação parece ser um pouco mais complicada. Reconhecer a qualidade da arquitetura realizada no Brasil nos anos 1960, seja ou não aquela realizada sob a influência do brutalismo, implica necessariamente em mexer não apenas no vespeiro da “identidade nacional”, como em ter suficiente sabedoria para saber distinguir e separar essa arquitetura das circunstâncias políticas negativas que abrumaram a todos os brasileiros naquele momento, com o malfadado golpe militar de 1964 e desdobramentos posteriores. A compreensão e estudo aprofundado dessa arquitetura são necessários, é mesmo imprescindível – valorizando corretamente uma grande quantidade de obras cuja alta qualidade e interesse transcende às circunstâncias históricas sob a quais nasceram. Não é fácil questionar a armadilha da equivalência simplista entre arquitetura e política que segue ainda anacronicamente vigente na maioria dos debates intelectuais arquitetônicos brasileiros desde então – e que foi armada em grande parte pelos próprios intelectuais paulistas de esquerda. Até porque, por inércia, falta de imaginação ou de assunto, esse tipo de ligação indébita segue sendo volta e meia reativada, sem muito acrescentar ao debate contemporâneo exceto um travo de saudosismo extemporâneo (15). Se não se pretende, como até agora, ignorar a arquitetura brasileira dos anos 1960-70, nem muito menos restringir seu debate apenas a discussões de cunho não arquitetônico, a única saída viável parece ser a de reafirmar – e veementemente insistir – em que é correto, lícito e viável assumir como postulado a priori a aceitação de uma autonomia relativa entre arquitetura e política.

Parece ser urgente resgatar a arquitetura dessas décadas ausentes, compreendendo melhor seu papel no seio da arquitetura brasileira do século XX, estudando suas realizações de maneira consistente e sistemática, aceitando sua legitimidade e peculiaridades; de maneira a colaborar, com a adição de um importante fragmento ausente, na composição de um panorama mais rico, múltiplo e complexo da arquitetura brasileira em amplo senso. Aqueles esquemas lineares e triunfais estão desatualizados: não por serem velhos, mas por não darem conta do recado.

notas

1

Este texto é um resumo do trabalho de mesmo nome apresentado ao 6º Seminário Docomomo-Brasil “Moderno e Nacional: arquitetura e urbanismo”, realizado em Niterói, RJ, de 16 a 19 de novembro de 2005, na Sessão 3: ”A Construção da História: os fatos e as versões”.

2

Esse aforismo, que venho usando em algumas conferências e textos pronunciados ou publicados internacionalmente desde 1996 [UIA/Barcelona, 2G nº 8, Latin American Architeccture 1930-1960, etc] vem sendo repetido e glosado por outros autores, com ou sem referência, o que muito me encanta: sinal que é plausível e por isso agradou.

3

Com os debates organizados pelo IAB-RJ, coordenados por Sergio Ferraz Magalhães, e posteriormente publicados em “Arquitetura Brasileira Pós-Brasília / Depoimentos”, São Paulo:Projeto, 1978.

4

Ver, por exemplo, no cd-rom “Brasil Em Foco”, organizado pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, textos de autoria de Cêça de Guimarães sobre arquitetura brasileira; também publicados no portal do MRE em http://www.mre.gov.br/cdbrasil/itamaraty/web/port/artecult/arqurb/arquitet/index.htm. Mais recentemente, o mesmo esquema é proposto pelo Prof. Dr. Lauro Cavalcanti para o curso “Arquitetura Brasileira: do moderno ao contemporâneo”, onde providencialmente, a mesma elipse é praticada, aliás, coerentemente com a proposta do autor em sua exposição/livro “Ainda Modernos”.

5

Se não por outras razões, ao menos por mérito quantitativo: o levantamento de obras publicadas naquela década realizado para a tese de doutoramento da autora apontou uma maioria quase esmagadora de obras filiadas àquela tendência, e não apenas situadas em São Paulo; no limite, qualquer arquiteto brasileiro atuante entre 1965 e 1980 adotou, em algum momento, senão seu discurso, ao menos em parte, suas práticas.

6

Cf. ZEIN, Ruth Verde. “A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973”, tese de doutoramento apresentada ao PROPAR-UFRGS, 2005, tendo como orientador o Prof. Dr. Carlos Eduardo Dias Comas.

7

Uma análise mais pormenorizada e não apriorística do brutalismo paulista, não autoriza considerá-lo, como propõe Hugo Segawa, uma continuação da escola carioca, tendo nesta seu “ponto de partida”. Segawa quer ver continuidade onde há clara ruptura, talvez por desejo de manter a “unidade” da arquitetura brasileira, como será aventado adiante. O tema foi desenvolvido melhor na dissertação de mestrado da autora, “Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as Casas de Paulo Mendes da Rocha” [PROPAR-UFRGS, 2000].

8

Que a historiografia da arquitetura moderna tende a excluir tudo o que não interessa a seu discurso, mais preocupada com a busca de homogeneidades estilística do que de coerência conceitual-ideológica, não é novidade, nem novidade a crítica dessa postura – mesmo que poucos ainda tenham percebido o alcance que uma revisão de caráter inclusivo provocaria nas historietas habitualmente repetidas sobre a modernidade arquitetônica. Veja-se, por exemplo, os trabalhos de Sarah Williams Goldhagen, em especial seu texto “Something to Talk About: Modernism, Discourse, Style”, publicado no Journal of The Society of Architectural Historians, vol. 64, n° 2, Abril/Junho 2005, p. 144-167.

9

Este trabalho se baseia em pesquisas mais abrangentes desenvolvidas na tese de doutoramento da autora, “A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista, 1953-1973”, defendida no PROPAR-UFRGS, 2005, sob a orientação do Prof. Dr. Carlos Eduardo Dias Comas.

10

Sobre o tema, ver pesquisa realizada pela TU Berlin-Habitat Unity, com a participação da autora, sobre o tema da Identidade na Arquitetura Contemporânea Brasileira, a qual pode ser acessada em: www.architecture-identity.de/research_p_brazil.htm.

11

Um índice importante dessa consagração é a escolha, em concurso nacional, do projeto de Paulo Mendes da Rocha e equipe para o Pavilhão do Brasil na Expo’70 em Osaka, Japão. Essa circunstância foi melhor analisada na comunicação ao Docomomo da autora, acima citada.

12

Um deles é sem dúvida os textos publicados na revista Habitat, fundada por Pietro e Lina Bardi em 1950, e depois assumida por intelectuais locais como Geraldo Ferraz.

13

Talvez seja importante notar que a melhor arquitetura de tendência brutalista é realizada principalmente nas regiões ditas “periféricas”: América Latina, África, Japão (que naquele momento ainda não era a potencia mundial de hoje), Austrália, parte do Oriente Médio, etc – embora tenham tido uma ampla aceitação em países “centrais”, como os Estados Unidos e a Inglaterra. Sendo as histórias da arquitetura em geral escritas por europeus, não admira que, com seu habitual vezo eurocêntrico, considerassem-nas todas menores e irrelevantes; mesmo tendo perdido o status de metrópoles, seguem tratando as ex-colônias com certo desdém de protetores…

14

A pertinência e legitimidade do termo “brutalismo” ao se tratar da arquitetura paulista desse período foi extensamente analisada na tese de doutoramento da autora.

15

Embora sem dúvida haja dentro do seio do brutalismo paulista, uma vertente de crítica revisionista, de caráter ético-milenarista-ideologicizante, tentar ressuscitá-la sem compreender suas limitações, e sua profunda inserção num momento histórico datado e episódico, nada parece colaborar para a valorização da arquitetura dos anos 1960-70: apenas, repete velhas rixas sem sequer ter como base as mesmas desavenças, ultrapassadas pelo tempo.

16

Primeiro filme do diretor George Lucas (1971), produzido por Francis Ford Coppola, estrelando Robert Duvall. Os personagens THX1138 e SEN 5241 subvertem a ordem estabelecida e são presos numa área totalmente branca e aparentemente sem limites, de onde ninguém tenta escapar apesar da saída poder estar logo ali, preferindo o ambiente opressivo mas previsível às incertezas da opção por outros caminhos. Segundo seu diretor, "THX 1138 era como eu via 1971, uma metáfora de como se vivia então. As pessoas estavam sem certezas sobre o mundo, presas em suas gaiolas sem portas, com medo de sair, com medo das emoções. O mundo deu estranhas voltas desde então, mas penso que as idéias que examinei em THX 1138 ainda são válidas no século 21”.

sobre o autor

Arquiteta FAU-USP (1977), Mestre (2000) e Doutora (2005) pelo PROPAR-UFRGS, professora na FAU/Universidade Presbiteriana Mackenzie.

![THX1138, fotograma do filme. (16) [www.thx1138movie.com]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/7e82_arq076-02-01.jpg)

![Salar de Yuni, Bolivia: um silêncio ensurdecedor. [www.qyam.free.fr/Amerique/uyuni.htm]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/7e82_arq076-02-02.jpg)

![THX1138, fotograma do filme. (16) [www.thx1138movie.com]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/7e82_arq076-02-01.jpg)

![Salar de Yuni, Bolivia: um silêncio ensurdecedor. [www.qyam.free.fr/Amerique/uyuni.htm]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/7e82_arq076-02-02.jpg)