Antecedentes

La siguiente reflexión trata de centrarse en un momento crucial de la historia del proyecto: aquel en el que la referencia gráfica a la arquitectura deja de ser la mera representación de los aspectos generales de sus obras para constituir el testimonio visual de un modelo constructivo de las mismas, dotado de características espaciales, geométricas y plásticas análogas a las de ellas. No es mi propósito –como advertirá quien persevere unos minutos en la lectura de este texto– terciar en la polémica inútil e ingenua sobre si es preferible el “dibujo manual” al “dibujo digital”, o a la inversa: no veo por qué hay que comparar los instrumentos que a lo largo de la historia han servido para determinados fines, ni menos criticar sus eventuales limitaciones. La “estufa de butano” alivió los rigores invernales de hace treinta años con gran eficacia, pese a su modesta tecnología. Sería injusto cuestionar la utilidad de “la catalítica” de entonces, desde la perspectiva de un sistema de climatización contemporáneo.

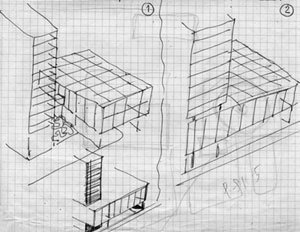

Para evitar equívocos o malentendidos, confesaré que por mi edad pertenezco a la tradición del lápiz blando y los “bocetos de detalle” sobre pilares de hormigón. No obstante, desde que tuve las primeras experiencias concretas acerca de sus posibilidades –hace ahora diez años–, he sido claramente partidario de la tecnología digital. No he dedicado nunca un texto monográfico a argumentar mi posición, pero no he desaprovechado la ocasión de apuntar, en algunos de mis escritos, a su aportación decisiva al proyecto de arquitectura.

Esbozaré los motivos de mi entusiasmo por la tecnología digital y para ello me centraré en tres aspectos en los que su aportación ha sido fundamental: por una parte, los programas de AutoCAD son un medio de representación muy preciso, si bien –por lo que veo– su manejo resulta engorroso y está más orientado a la razón que a los sentidos, lo que –se mire como se mire– no es un buen presagio, tratándose de un instrumento de la arquitectura. Se diría que esos programas predisponen más a la mentalidad mecánica de un escribiente que al espíritu ordenador y sensitivo de un narrador. De todos modos, si se salvan las dificultades operativas –lo que no es un escollo irrelevante para aquellos cuyo cometido trasciende el instrumento–, se obtiene un privilegio que hasta hace poco solo estaba al alcance de los dioses: tener una visión simultánea del proyecto, es decir, poder pasar de la escala 1/1 a la 1/100 con un leve gesto del dedo medio de la mano con que se maneja el ratón.

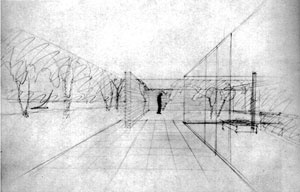

La posibilidad de conocer simultáneamente cómo es –escala 1/1– y cómo se ve –escalas más generales– lo que se está representando ayuda a reconocer los valores del proyecto sin tener que abusar del recurso al concepto, que tanto ha influido en el declive de la arquitectura durante las últimas décadas. En definitiva, aproxima infinitamente las dos dimensiones esenciales de la arquitectura: la esencia constructiva de su constitución y la manifestación sensitiva de la misma. De ese modo, se propicia un cierto retorno a la mirada como agente productor del material sensitivo a partir del cual se elabora el juicio estético: en efecto, la conciencia de la constitución interna del objeto –cómo es– se alcanza a través de su manifestación sensitiva –de su forma, en sentido genuino–, lo que colma la tensión con que se resuelve casi siempre la complejidad consubstancial a la obra de arte.

En segundo lugar, tales programas de dibujo permiten elaborar –o extraer de catálogos y bibliotecas técnicas– elementos arquitectónicos concretos –ladrillos, perfiles metálicos, perfiles de carpintería, entre otros–, lo que libera la representación de la tiranía de la línea: en el límite, un buen dibujo de ordenador no debería tener líneas, sino articular elementos predefinidos en los que la línea es sólo la convención que –al envolverlos– determina su identidad. Esta situación propicia un proyecto entendido como construcción, es decir, empeñado en ordenar y enlazar elementos para elaborar objetos –o, mejor, universos– de entidad superior a la de aquellos. Así pues, no se trata ya de representar con líneas y texturas una realidad de naturaleza esencialmente distinta a la del medio de representación bidimensional, sino de ordenar y enlazar unos elementos –es decir, de construir–, con vistas a obtener estructuras formales desarrolladas en el espacio.

Finalmente, los procedimientos de simulación tridimensional, utilizados con sensibilidad e inteligencia, facilitan una aproximación al objeto del proyecto que –una vez superada la fascinación infantil por el hiperrealismo– permite tener conciencia visual de lo que se propone, una conciencia sensitiva que redunda en un mayor y, sobre todo, en un mejor control de la propuesta de forma. El hecho de disponer de un modelo virtual del edificio o el episodio urbano que se proyecta –hay que reconocer que en este caso la complejidad del manejo aumenta más, si cabe– disipa las limitaciones inherentes al modelo material a escala reducida: a la inhabitabilidad esencial de la maqueta, a su reducción a un objeto sólo apreciable desde el exterior, habría que añadir que cualquier intento de verosimilitud material y plástica resulta muy costoso –sobre todo, en relación con el resultado obtenido. Además, parece que un modelo es más interesante cuanto menos cuenta da del edificio que representa: así, una maqueta de hormigón, bronce o metacrilato se admira como muestra inequívoca del talento de quien la ha encargado construir. De este modo, el modelo adquiere el valor “expresivo” del dibujo y renuncia a permitir una verificación de la futura arquitectura.

De lo anterior se desprende que no tengo ninguna duda acerca de la aportación de la tecnología digital al proyecto de arquitectura, pero tampoco dudo que las circunstancias históricas del desarrollo de esos medios –declive de la arquitectura, progresiva irrelevancia de su incidencia en la construcción del mundo material, por mencionar sólo dos de las más evidentes– hacen que su importancia se manifieste sobre todo en el ámbito de las ideas. Efectivamente, es de dominio público la miopía que se aprecia en el uso pragmático del ordenador: en el ámbito de “la arquitectura profesional”, aprovechando sobre todo su posibilidad de repetir episodios y de anexarlos a otros o entre sí, y en el campo de “la arquitectura del espectáculo”, que convierte a la máquina en cómplice de malformaciones y deformidades, mediante el uso abusivo de sus automatismos más banales. De este modo, se tratan de legitimar con el ordenador unas anomalías tan coyunturales como zafias y que, en cambio, se presentan –y, en general, así son recibidas por los críticos de arquitectura y los políticos de cualquier signo– como genialidades artísticas.

Dicho esto, no hace falta insistir en que la gran aportación de la tecnología digital al proyecto de arquitectura que todavía ha de llevarse a cabo permanece prácticamente ensombrecida por las “ventajas operativas del ordenador” y por su “factor estimulante de la fantasía”, sea cual sea.

Breve crónica de mi experiencia

Pertenezco a una generación de arquitectos a los que ya no se nos exigió saber dibujar: el dibujo se introdujo en nuestro plan de estudios como una asignatura más, no como un requisito para proyectar, lo que determinó su vertiginosa decadencia. Las generaciones posteriores asistieron al cambio de denominación del “análisis de formas” –denominación que mostraba un propósito encomiable, aunque no siempre lo alcanzase– por la mucho más excitante y romántica de “expresión gráfica”. Este relevo en encontró pronto su traducción en la práctica, al sustituir los yesos del Partenón por “la escalera de la escuela” o por “la parada de autobús” más próxima –por decir algo–, como motivo de representación.

No tanto la sustitución de modelos como, sobre todo, la relajación de la exigencia, provocaron una pérdida de la capacidad de representación por parte de estudiantes y arquitectos. Se inició un declive en la habilidad representativa que –a parte de su efecto limitador– ha tenido el efecto positivo de desmontar viejos mitos acerca de la relación directa entre habilidad para dibujar y capacidad para concebir. La arquitectura como institución ha tenido que acostumbrarse a que los arquitectos no supieran representar gráficamente sus preferencias, y la arquitectura de la calle ha acusado la pérdida de la habilidad con el lápiz con una progresiva regresión en sus cualidades visuales.

No vean un ápice de nostalgia en mis palabras, ni piensen en modo alguno que magnifico el papel del dibujo en el proyecto: no hay una relación directa entre la habilidad para el dibujo y el talento para proyectar, si bien todos los arquitectos cuyas obras han logrado superar el paso del tiempo dibujaban bien, entendiendo por ello la capacidad para describir gráficamente los aspectos esenciales del proyecto. Más allá queda el dibujo como práctica artística, que como la narración literaria o la interpretación musical tiene su propia lógica y exige su dedicación y talento.

Generalmente, los arquitectos que dibujan bien pertenecen a generaciones en las que la representación gráfica era un requisito, no ya para acabar la carrera, sino para empezarla. Dicha condición puede parecer exagerada hoy, pero en realidad clarifica el cometido de la enseñanza, por cuanto la relaciona con los fines y no con los instrumentos. Una facultad de filología seria parte de la base que sus estudiantes saben cuando menos hablar y escribir, aunque sea de un modo estrictamente instrumental: los estudios les ayudarán a manejar el lenguaje con mayor precisión y, eventualmente, a narrar con sentido del relato.

Podría resultar tentador explicar la pérdida de visualidad que se manifiesta en una parte importante de la arquitectura contemporánea con el declive del dibujo. No cabe duda de que la dificultad para representar gráficamente desplaza el centro de interés desde el universo visual al ámbito de la razón, lo que –a pesar de constituir una clara patología en el cuerpo de la arquitectura– se asumió sin dramatismo, ya que parecía legitimado por el “racionalismo” que los críticos atribuyeron desde el principio a la arquitectura moderna. La banalidad visual de la “arquitectura del concepto” se basa, pues, en la renuncia a la visualidad como ámbito del juicio, lo que efectivamente se puede relacionar con las dificultades expresivas de los arquitectos, pero se ampara en la falsa conciencia de la naturaleza racional de la arquitectura moderna.

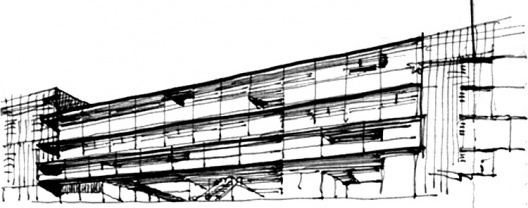

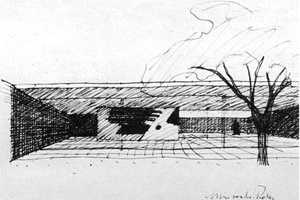

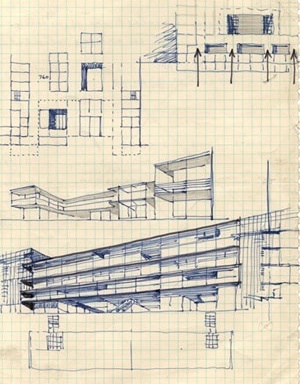

No obstante, el dibujo como representación –se mire como se mire– ha desempeñado un papel importante en la arquitectura, sobre todo en momentos en que el proyecto se enmarcó en convenciones muy arraigadas; unas soluciones visuales y constructivas transmitidas a través de la tradición –clásica o moderna–, de modo que muchas veces el dibujo ha sido un recurso más indicativo que descriptivo. Los buenos edificios de hace cincuenta años se describían, a lo sumo, con una docena de planos: la progresiva burocratización que ha acompañado al declive de la arquitectura en las últimas décadas ha conducido a que, en la actualidad, utilizando a menudo varios centenares o miles de planos, no se alcancen unos resultados similares.

El declive en la habilidad para representar gráficamente la arquitectura aumentó la dificultad con que los estudiantes describían los episodios más sencillos de sus proyectos, lo que probablemente resultó ser un factor determinante de la fortuna que los modelos materiales –las maquetas y otras chucherías corpóreas– han alcanzado en las últimas décadas. Con ello se ha puesto de manifiesto que, entre los alumnos de arquitectura –y entre los arquitectos–, la habilidad para el bricolaje está más extendida que la pericia para describir gráficamente. Esa –y no otra– parece ser la razón de la edad se oro del modelo en la que viven las escuelas y –hasta cierto punto– la profesión.

Los problemas consubstanciales al “dibujo artístico” tienen que ver con su naturaleza de medio –de instrumento– cuya dificultad de aprendizaje se convierte en un fin en sí mismo que enajena el objetivo del proyecto. A este respecto, pocos creen ya en la capacidad del dibujo como instrumento de educación de la mirada –coartada con la que se ha venido justificando su importancia en los planes de estudio: una cámara digital de 120 euros, con unas pocas sesiones de iniciación puede contribuir más a cultivar la mirada de un arquitecto que un curso completo de dibujo de los que abundan en las escuelas de arquitectura. En efecto, dicho utensilio, por la facilidad –y la fidelidad– con que da testimonio de los eventos visuales, propicia la elección del punto de vista y de la posición del sol –o de la luz–, la definición del campo visual, la elección del ángulo de visión, la selección de colores y texturas o el control de la profundidad de campo, entre otros atributos de la realidad visual. El acabado definitivo de la imagen en el Photoshop –o en programas similares– facilita el encuadre fino y el control del brillo, del contraste y de la saturación cromática, y permite eliminar las aberraciones propias de la lente y corregir las imprecisiones de la posición respecto al objeto. Todos estos valores de la imagen, que resultan evidentes para una mirada cultivada, quedan –más que ensombrecidos– encubiertos por las dificultades técnicas de dotar al “dibujo de la escalera” de atributos tan básicos como la rectitud y el paralelismo; unas cualidades tan fáciles de advertir por la mirada como difíciles de reproducir manualmente.

Sólo la insolvencia consentida de los planes de estudios de arquitectura, a lo largo de los últimos cuarenta años, explica la existencia del dibujo –en cualquiera de sus modalidades y técnicas– como materia independiente de los proyectos de arquitectura y la exclusión de la fotografía de entre sus materias fundamentales. Una fotografía, entendida no sólo como instrumento de representación visual de la realidad arquitectónica, sino como herramienta de construcción, es decir, de concepción y descripción de realidades visuales nuevas –es decir, distintas y consistentes–, mediante el uso de la dimensión estructurante de la mirada. No cabe duda de que gran parte del talento visual que en la actualidad se echa en falta en nuestras escuelas ha encontrado cobijo en el mundo de la fotografía, la televisión y el cine, donde las coartadas conceptuales suelen tener una acogida menor a la que le dispensan nuestros centros de enseñanza.

Pocos negarán la impericia visual de la mayoría de estudiantes y arquitectos, fruto de varias décadas de empeño en “construir conceptos”, sin otro criterio que una narración banal –que en ocasiones roza la cursilería– de la historieta que dio lugar al artilugio. Este déficit de visualidad tiene que ver con determinadas características esenciales de la arquitectura contemporánea: la escasez visual de muchos de sus objetos se aproxima, en numerosas casos, a la tosquedad de los escenarios urbanos de los videojuegos, en los que hay que evitar matices para ahorrar memoria y facilitar el manejo.

Construcción virtual de la arquitectura

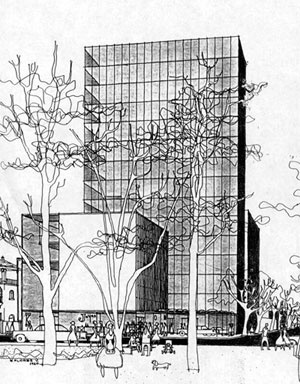

Desde una perspectiva optimista y pragmática, se podrían encontrar motivos de júbilo en la situación contemporánea, ya que con una habilidad para el dibujo bajo mínimos, con unas maquetas limitadas a la volumetría –o construidas con metales preciosos para impresionar, que es lo mismo– y con un uso perverso de los programas digitales, la arquitectura ha alcanzado el mayor grado de notoriedad pública de su historia: los premios florecen como las amapolas y los premiados alcanzan una fama similar a los cantantes de rock y a los mejores tenistas. Mientras todo eso ocurre, las ciudades se convierten en un amontonamiento azaroso de episodios banales, incapaces de trascender la pura ocurrencia que los informa para incorporarse en un ámbito urbano diverso pero ordenado. El decoro urbano parece hoy una utopía ya inalcanzable: basta observar desde el cielo cualquier ciudad con los sistemas de navegación que ofrece la red, para comprobar que sus distintos estratos históricos tienen una formalidad concreta, salvo las extensiones urbanas del siglo XX, en las que cualquier idea de orden y calidad ambiental desaparece a favor de pequeñas intervenciones, tan insolidarias como torpes, en su afán por resultar ingeniosas.

La experiencia de una realidad patológica –por muy generalizada que esté– no puede servir, en ningún caso, de pretexto para la zafiedad y el abandono: quien afronte en la actualidad el proyecto de arquitectura debería actuar con las condiciones óptimas para ordenar el espacio habitable con criterios de calidad, es decir, de identidad, de consistencia formal y de sentido histórico. Desde la consideración de que la decadencia no exime de la responsabilidad, resulta incomprensible la displicencia con que los arquitectos –y los estudiantes– continúan ignorando ciertos instrumentos que la tecnología digital proporciona y que –asumidos con un mínimo de cuidado y lucidez– podrían propiciar una revolución en el proyecto de arquitectura, tanto en la vertiente instrumental como en la estética.

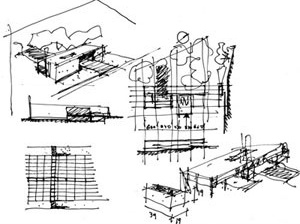

Al margen de cualquier ventaja operativa relacionada con la rapidez o la clonación de elementos idénticos, quiero referirme a modeladores virtuales que sustituyen la representación gráfica de las características generales del edificio por la construcción de su arquitectura. Operan en el espacio tridimensional y en cada momento del proceso permiten confirmar o corregir las decisiones que progresivamente van conformando el proyecto. Tales programas tienen sentido, sobre todo en un marco de recuperación de la visualidad como ámbito específico del juicio arquitectónico: probablemente, aportarán poco –o, incluso, llegarán a incomodar– a quienes sigan actuando sólo al dictado de una idea, sin otro criterio de verificación que la adecuación del artefacto al concepto que lo estimuló.

Me refiero a unos programas de modelado virtual cuyo planteamiento intuitivo les confiere facilidad de manejo y que predisponen a construir –es decir, a ordenar y enlazar–, de modo que estimulan la concepción. Una concepción orientada a la precisión y la universalidad, atributos esenciales de una arquitectura –débil reverbero histórico de la moderna– cada día más vigente. Por sus propias características, dicha construcción es susceptible de ser cualificada con texturas y colores que –y ello resulta definitivo– se aprecian y se valoran por el impacto de un sol que puede adaptarse a la situación real de distintas épocas y horas del año.

La sustitución de la representación de los rasgos generales del edificio por la construcción de su realidad visual supone un cambio radical de aproximación al proyecto, determinado por la recuperación de la mirada. Hablo de programas del tipo SketchUp, en los que jamás se pierde la visualización del objeto y el efecto de la acción es inmediato, lo que permite reconocer inmediatamente el sentido y la conveniencia de cualquier decisión de proyecto. Un número reducido de instrumentos permite una serie de acciones sobre el material y las relaciones sobre los elementos, de naturaleza análoga a las que se dan en la construcción física de la arquitectura. Dichas acciones y relaciones son similares –no por casualidad– a las que fundamentan el sistema formal neoplasticista: en efecto, en la medida en que ambos se apoyan en las categorías universales de la forma, el sistema neoplástico, el sistema constructivo y SketchUp representan ámbitos formales convergentes, lo que explica la idoneidad del modelizador para afrontar el proyecto de arquitectura. Dicha convergencia demuestra el buen sentido de sus creadores y, a la vez, verifica la fecundidad formal del neoplasticismo: su condición de sistema de relaciones universales, capaces de vertebrar los objetos y episodios espaciales más variados es, sin duda, lo que ha determinado su indiscutible vigencia.

Con idéntica facilidad, permiten afrontar las superficies propias de la topografía: a partir de curvas de nivel –o simples directrices establecidas libremente–, se obtiene un relieve tridimensional complejo, capaz de ser modificado con procedimientos tan sencillos como si se tratase de un cuerpo regular. Tampoco se arredran ante las configuraciones propias del “organicismo” que periódicamente prescriben los críticos más “inquietos” para legitimar los desbarajustes y malformaciones a que propenden determinados espíritus mórbidos, de una imaginación claramente gaseosa.

A partir de tales modelos, con la intervención de un programa de render se pueden conseguir imágenes de “calidad fotográfica”, cuya sofisticación depende de las prestaciones del programa que se elija. Unas prestaciones que naturalmente aumentan a medida que intervienen más variables. Si lo que se pretende es verificar la calidad visual de un espacio –y no sorprender a los amigos con los reflejos del parqué– es suficiente el uso de programas de render básicos, de manejo francamente sencillo.

La condición de programa del dominio público –la versión gratuita puede descargarse libremente de Google– redondea su aportación definitiva a la práctica del proyecto: en efecto, la reducción de las interferencias del medio –la gratuidad contribuye a este proceso– fuerza a quien proyecta a centrar la atención en el propósito, lo que permite recuperar el cometido ordenador que define la práctica genuina del proyecto de arquitectura.

Epílogo

He tratado de construir una apretada genealogía del paso de la representación del edificio a la construcción de su arquitectura, a la luz de los instrumentos gráficos del proyecto. Por tanto, el procedimiento me interesa sólo en la medida en que permite pasar de representar a construir, lo que constituye una revolución en la conciencia visual –formal– de la arquitectura que se proyecta. He centrado mi referencia en algunos medios de construcción virtual en los que la facilidad del manejo hace que la dificultad del instrumento no ahuyente a quien proyecta y erosione mínimamente la calidad del objeto a proyectar.

No creo que a los arquitectos les interesen instrumentos gráficos de gran potencia y complejidad –que encuentran su medio apropiado en los efectos especiales y las películas de animación–, sino medios ligeros que predispongan para abordar, en las mejores condiciones, el momento esencial del proyecto, es decir, el reconocimiento de los valores formales –visuales– en que se basa la decisión. Se trataría de intentar, en definitiva, que la mirada vuelva a ser el instrumento de juicio en que se apoya el proyecto de arquitectura y que la habilidad para representar no interfiera –ni enmascare– el talento para construir.

sobre el autor

Helio Piñón (Onda, España, 1942) es arquitecto y Doctor en Arquitectura por la ETSAB-UPC, donde desde 1980 ocupa la cátedra de Proyectos y actualmente dirige el Laboratorio de Arquitectura. Fue socio del estudio Viaplana y Piñón. Fue Vice-Rector para Asuntos Culturales de la Universidad Politécnica de Cataluña – UPC. Es autor, entre otros, de los libros "Arquitectura de las neovanguardias" (1989), "Curso básico de projetos" (1998), "Miradas intensivas" (1999) y "Paulo Mendes da Rocha" (Romano Guerra, 2002)