Antecedentes

A reflexão seguinte trata de concentrar-se num momento crucial da história do projeto: aquele no qual a referência gráfica à arquitetura deixa de ser a mera representação dos aspectos gerais das suas obras para constituir o testemunho visual de um modelo construtivo das mesmas, dotado de características espaciais, geométricas e plásticas análogas a elas. Não é meu propósito −como se dará conta quem continue na leitura deste texto− perder tempo com a polêmica inútil e ingênua sobre se é preferível o “desenho manual” ao “desenho digital” ou o inverso: não vejo porque se devam comparar instrumentos que ao longo da história serviram para determinados fins, nem ao menos criticar suas eventuais limitações. As antigas estufas elétricas aliviaram os rigores do inverno em décadas passadas, apesar de sua tecnologia modesta. Seria injusto questionar sua utilidade desde o ponto de vista de um sistema de climatização contemporâneo.

Para evitar equívocos ou mal-entendidos, confessarei que, pela minha idade, pertenço à tradição do lápis macio e dos “croquis de detalhe” feitos diretamente sobre pilares de concreto. Não obstante, desde que tive as primeiras experiências concretas sobre as possibilidades da tecnologia digital − já faz agora dez anos disso − tenho sido claramente partidário delas. Nunca dediquei um texto a argumentar minha posição, mas não tenho perdido ocasiões de comentar, em alguns dos meus escritos, a sua decisiva contribuição ao projeto de arquitetura.

Esboçarei aqui os motivos do meu entusiasmo pela tecnologia digital e para isso me concentrarei em três aspectos em que sua contribuição tem sido fundamental: por um lado, os programas de CAD são um meio de representação muito preciso ainda que − pelo que vejo − o seu uso seja difícil e esteja mais orientado à razão do que aos sentidos, o que não é um bom presságio, tratando-se de um instrumento da arquitetura. Dir-se-ia que esses programas são mais adequados à mentalidade mecânica de um escriturário que ao espírito ordenador e sensível de um escritor. De qualquer modo, se conseguimos superar as dificuldades operativas − o que não é um obstáculo irrelevante para aqueles cujo propósito transcende o instrumento −, obtemos um privilégio que até pouco só estava ao alcance dos deuses: ter uma visão simultânea do projeto, isto é, poder passar da escala 1:1 à 1:100 com um leve gesto de um dedo da mão com a qual manejamos o mouse.

A possibilidade de conhecer simultaneamente como é o objeto − escala 1:1 − e como se vê − escalas mais gerais − o que se está representando ajuda a reconhecer os valores do projeto sem ter que abusar do recurso a conceitos, o que tanto contribuiu para o declínio da arquitetura nas últimas décadas. Isso aproxima definitivamente as duas dimensões essenciais da arquitetura: a essência construtiva da sua constituição e a manifestação sensível da mesma. Desse modo, ocorre certo retorno à mirada como agente produtor do material sensível a partir do qual se elabora o juízo estético. Efetivamente, a consciência da constituição interna do objeto − como é − se obtém por meio da sua manifestação sensível − da sua forma, em sentido genuíno −, o que culmina a tensão com que se resolve quase sempre a complexidade intrínseca da obra de arte.

Em segundo lugar, tais programas de desenho permitem elaborar − ou extrair de catálogos e bibliotecas técnicas − elementos arquitetônicos concretos − tijolos, perfis metálicos, perfis de esquadrias, entre outros −, o que libera a representação da tirania da linha: no limite, um bom desenho de computador não deveria ter linhas, senão articular elementos pré-definidos nos quais a linha é só a convenção que − ao envolvê-los − determina sua identidade. Esta situação propicia um projeto entendido como construção, isto é, empenhado em ordenar e unir elementos para elaborar objetos − ou melhor, universos − de entidade superior a daqueles. Assim, não se trata de representar com linhas e texturas uma realidade de natureza essencialmente distinta a do meio de representação bidimensional, senão de ordenar e unir elementos − isto é, de construir −, com vistas a obter estruturas formais desenvolvidas no espaço.

Finalmente, os procedimentos de simulação tridimensional, utilizados com sensibilidade e inteligência, facilitam uma aproximação ao objeto do projeto que − uma vez superada a fascinação infantil pelo hiper-realismo − permite ter consciência visual do que se propõe, uma consciência sensível que redunda em um maior, e, sobretudo, num melhor controle da proposta formal. O fato de dispor de um modelo virtual do edifício ou do episódio urbano que se projeta − deve-se reconhecer que neste caso há um aumento de complexidade − dissipa as limitações inerentes ao modelo material a escala reduzida: à inabitabilidade essencial da maquete, sua redução a um objeto só apreciável desde o exterior, deveria-se acrescentar que qualquer tentativa de verossimilitude material e plástica resulta muito cara − sobretudo em relação ao resultado obtido. Além disso, parece que um modelo é mais interessante quanto menos conta dá do edifício que representa: assim, uma maquete de concreto, bronze ou metacrilato é admirada como mostra inequívoca do talento de quem a construiu. Desse modo, o modelo adquire o valor “expressivo” do desenho e renuncia a permitir uma verificação da arquitetura futura.

Do anterior se depreende que não tenho nenhuma dúvida acerca da contribuição da tecnologia digital ao projeto de arquitetura, mas tampouco duvido que as condições históricas do desenvolvimento desses meios − declínio da arquitetura, irrelevância progressiva da sua incidência na construção do mundo material, para mencionar apenas duas das mais evidentes − fazem com que sua importância se manifeste, sobretudo no âmbito das idéias. Efetivamente, é de domínio público a miopia que se constata no uso pragmático do computador: no âmbito da “arquitetura profissional”, aproveitando, sobretudo sua possibilidade de repetir episódios e de anexá-los a outros ou entre si, e no campo da “arquitetura do espetáculo”, que converte a máquina em cúmplice de deformações, mediante o uso abusivo dos seus automatismos mais banais. Deste modo, se busca legitimar com o computador anomalias tão conjunturais como grosseiras e que, por outro lado, se apresentam − e, em geral, são assim recebidas pelos críticos de arquitetura e os políticos de qualquer signo − como genialidades artísticas.

Dito isto, não é necessário insistir que a grande contribuição da tecnologia digital ao projeto de arquitetura permanece praticamente obscurecida pelas “vantagens operativas do computador” e pelo seu “fator estimulante da fantasia”, seja ele qual for.

Breve crônica da minha experiência

Eu pertenço a uma geração de arquitetos a quem não foi mais exigido saber desenhar: o desenho no nosso currículo era apenas mais uma disciplina, não um requisito para projetar, o que acarretou a sua decadência vertiginosa. As gerações posteriores assistiram à mudança do nome “análise de formas” − denominação que mostrava um propósito elogiável, ainda que nem sempre o alcançasse − para o muito mais excitante e romântico “expressão gráfica”. Essa mudança logo encontrou sua tradução na prática, ao substituir os gessos do Partenon pela “escada da escola” ou pela “parada de ônibus” mais próxima − para citar alguns exemplos − como motivo de representação.

Não tanto a substituição de modelos, mas, sobretudo, o relaxamento de exigência provocou uma perda de capacidade de representação por parte de estudantes e arquitetos. Iniciou-se aí um declínio na habilidade representativa que − além do seu efeito limitador − teve o efeito positivo de desmontar velhos mitos sobre a relação direta entre a capacidade para desenhar e a capacidade de conceber. A arquitetura como instituição teve que acostumar-se a que os arquitetos não soubessem representar graficamente suas preferências, e a arquitetura cotidiana acusou a perda da habilidade com o lápis com uma progressiva regressão nas suas qualidades visuais.

Que não se veja uma ponta de nostalgia nas minhas palavras, nem se pense de modo algum que eu magnífico o papel do desenho no projeto: não há relação direta entre a habilidade para o desenho e o talento para projetar, ainda que todos os arquitetos cujas obras conseguiram superar a passagem do tempo desenhassem bem, entendendo-se por isso a capacidade para descrever graficamente os aspectos essenciais do projeto. O desenho como prática artística, assim como a narração literária e a interpretação musical, tem sua própria lógica e exige dedicação e talento.

Geralmente, os arquitetos que desenham bem pertencem às gerações em que a representação gráfica era um requisito para o ingresso no curso, e não para sua conclusão. Essa condição pode parecer exagerada hoje, mas na realidade esclarece o propósito do ensino, pois o relaciona com os fins e não com os meios. Uma faculdade de filologia séria parte do princípio que seus estudantes sabem falar e escrever, ainda que seja de um modo estritamente instrumental: os estudos lhes ajudarão a manipular a linguagem com mais precisão e, eventualmente, a narrar com domínio do sentido do relato.

Seria tentador explicar a perda de visualidade que se manifesta em uma parte importante da arquitetura contemporânea a partir do declínio do desenho. Não há dúvida de que a dificuldade para representar graficamente desloca o centro de interesse do universo visual para o âmbito da razão, o que − apesar de constituir uma patologia evidente no corpo da arquitetura − foi aceito sem dramatismo, já que parecia legitimado pelo “racionalismo” que os críticos atribuíram desde o princípio à arquitetura moderna. A banalidade visual da “arquitetura do conceito” se baseia, pois, na renúncia à visualidade como âmbito do juízo, o que efetivamente se pode relacionar com as dificuldades expressivas dos arquitetos, mas se ampara na falsa consciência da natureza racional da arquitetura moderna.

Não obstante, o desenho como representação tem desempenhado um papel importante na arquitetura, sobretudo em momentos em que o projeto se baseava em convenções muito arraigadas, soluções visuais e construtivas transmitidas por meio da tradição − clássica ou moderna −, de modo que muitas vezes o desenho foi um recurso mais indicativo do que descritivo. Os bons edifícios de cinqüenta anos atrás eram explicados com, quando muito, uma dúzia de pranchas. A progressiva burocratização que acompanhou o declínio da arquitetura nas últimas décadas resultou que, na atualidade, utilizando amiúde centenas ou milhares de pranchas não se alcance resultados similares.

O declínio da habilidade para representar graficamente a arquitetura aumentou a dificuldade com que os estudantes descreviam os episódios mais simples dos seus projetos, o que foi provavelmente um fator determinante da popularidade que os modelos materiais − as maquetes e outros bibelôs corpóreos − alcançaram nas últimas décadas. Com isso se tornou manifesto que, entre os alunos de arquitetura e entre os arquitetos, a habilidade para a bricolagem é mais comum que a perícia para descrever graficamente. Essa − e não outra − parece ser a razão da idade de ouro do modelo na qual vivem as escolas e − até certo ponto − a profissão.

Os problemas inerentes ao “desenho artístico” têm a ver com a sua natureza de instrumento cuja dificuldade de aprendizagem se converte em fim em si mesmo, alienando o objetivo do projeto. Por falar nisso, poucos hoje crêem na capacidade do desenho como instrumento de educação da mirada − álibi com o qual tem sido justificada a sua importância nos currículos: uma câmara digital de 120 euros, com umas poucas sessões de iniciação pode contribuir mais para cultivar a mirada de um arquiteto que um curso completo de desenho dos que abundam nas escolas de arquitetura. Com efeito, esse utensílio, pela facilidade − e pela fidelidade − com que testemunha os eventos visuais, propicia a escolha do ponto de vista e da posição do sol − ou da luz −, a definição do campo visual, a escolha do ângulo de visão, a seleção de cores e texturas e o controle da profundidade de campo, entre outros atributos da realidade visual. O acabamento definitivo da imagem no Photoshop − ou em programas similares − facilita o enquadramento fino e o controle do brilho, contraste e da saturação cromática, e permite eliminar as aberrações próprias da lente e corrigir as imprecisões da posição relativa ao objeto. Todos esses valores da imagem, que são evidentes para uma mirada cultivada, ficam encobertos − mais que obscurecidos − pelas dificuldades técnicas de dotar o “desenho da escada” de atributos tão básicos como a retidão das linhas e o paralelismo, qualidades tão fáceis de perceber com a mirada quanto difíceis de reproduzir manualmente.

Só a incompetência consentida dos currículos de arquitetura, ao longo dos últimos quarenta anos, explica a existência do desenho − em qualquer das suas modalidades e técnicas − como matéria independente dos projetos de arquitetura e a exclusão da fotografia, entendida não só como instrumento de representação visual da realidade arquitetônica, mas também como ferramenta de construção, isto é, de concepção e descrição de realidades visuais novas − distintas e consistentes −, mediante o uso da dimensão estruturante da mirada. Não resta dúvida de que grande parte do talento visual que na atualidade falta em nossas escolas de arquitetura foi abrigar-se no mundo da fotografia, da televisão e do cinema, onde os álibis conceituais costumam ter uma acolhida menor da que lhes é dispensada em nossos centros de ensino.

Poucos negarão a imperícia visual da maioria dos estudantes e arquitetos, fruto de várias décadas de empenho em “construir conceitos”, sem outro critério que uma narração banal − que em alguns casos beira a vulgaridade − da historinha que dá lugar à engenhoca. Esse déficit de visualidade tem a ver com determinadas características essenciais da arquitetura contemporânea: a escassez visual de muitos dos seus objetos se aproxima, em numerosos casos, dos toscos cenários urbanos dos videogames, nos quais se deve evitar matizes para economizar memória e facilitar o gerenciamento da mesma.

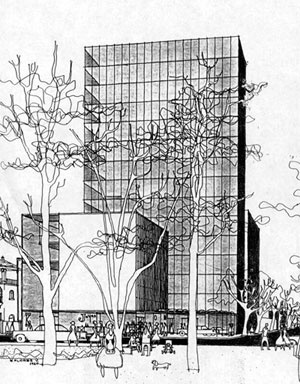

Construção virtual da arquitetura

Desde uma perspectiva otimista e pragmática, se poderia encontrar motivos de contentamento na situação contemporânea, já que, mesmo com a habilidade para o desenho debilitada, com maquetes limitadas à volumetria − ou construídas com materiais preciosos para impressionar, o que dá no mesmo − e com o uso perverso dos programas digitais, a arquitetura alcançou o maior grau de notoriedade pública da sua história: os prêmios florescem como papoulas e os premiados alcançam fama similar a dos cantores de rock e dos melhores tenistas. Enquanto tudo isso ocorre, as cidades se convertem em amontoados aleatórios de episódios banais, incapazes de transcender a pura ocorrência que os informa para incorporar-se em um âmbito urbano diverso, mas ordenado. O decoro urbano parece hoje uma utopia inalcançável: basta observar qualquer cidade desde o céu com os recursos que oferece a Internet para comprovar que seus distintos estratos históricos tem uma formalidade concreta, com exceção das extensões urbanas do século XX, nas quais qualquer idéia de ordem e qualidade ambiental desaparece em favor de pequenas intervenções, tão pouco solidárias quanto torpes, na suas tentativas de serem engenhosas.

A experiência de uma realidade patológica − por mais generalizada que seja − não pode nunca servir de pretexto para a falta de tato e o abandono: quem se dedique ao projeto arquitetônico na atualidade deveria fazê-lo com as condições ótimas para ordenar o espaço habitável com critérios de qualidade, isto é, de identidade, de consistência formal e de sentido histórico. Desde a consideração de que a decadência não exime ninguém de responsabilidade, é incompreensível a displicência com que os arquitetos − e os estudantes − continuam ignorando certos instrumentos que a tecnologia digital proporciona e que − adotados com um mínimo de cuidado e lucidez − poderiam propiciar uma revolução no projeto de arquitetura, tanto no aspecto instrumental como no estético.

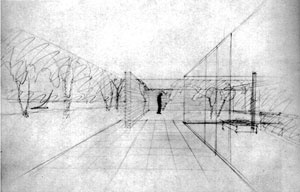

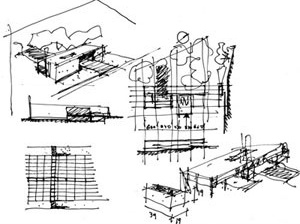

À margem de qualquer vantagem operativa relacionada com a rapidez ou a clonagem de elementos idênticos, quero referir-me aos modeladores virtuais que substituem a representação gráfica das características generais do edifício pela construção da sua arquitetura. Esses programas operam no espaço tri-dimensional e em cada momento do processo permitem confirmar ou corrigir as decisões que progressivamente vão conformando o projeto. Tais programas têm sentido, sobretudo num marco de recuperação da visualidade como âmbito específico do juízo arquitetônico: provavelmente ajudarão pouco − e até chegarão a incomodar − a quem continue a atuar guiados por uma idéia, sem outro critério de verificação que a adequação do objeto ao conceito que o estimulou.

Refiro-me a programas de modelagem virtual cuja abordagem intuitiva lhes confere facilidade de uso e uma predisposição para construir − isto é, ordenar e relacionar −, de modo que estimulam a concepção. Uma concepção orientada para a precisão e a universalidade, atributos essenciais de uma arquitetura cada dia mais vigente, e que é uma tênue reverberação histórica da arquitetura moderna. Por suas próprias características, essa construção é suscetível de ser qualificada por texturas e cores que − e isso é fundamental − são apreciadas e valorizadas pelo impacto de um sol que pode adaptar-se à situação real de distintos lugares, épocas e horas do ano.

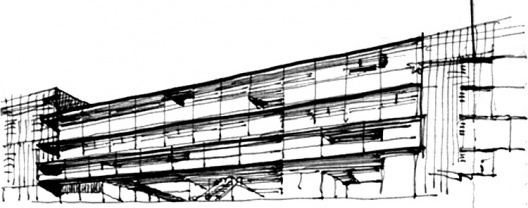

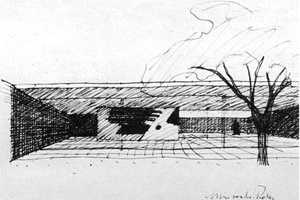

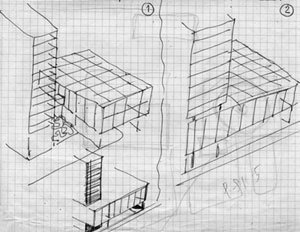

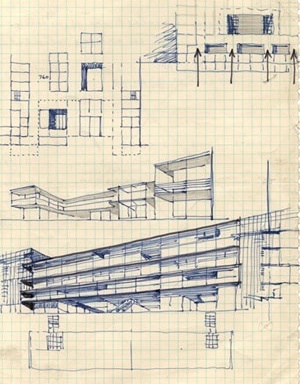

A substituição da representação dos traços gerais do edifício pela construção da sua realidade visual supõe uma mudança radical no modo de aproximação ao projeto, determinado pela recuperação da mirada. Falo de programas como SketchUp, nos quais jamais se perde a visualização do objeto e o efeito da ação é imediato, o que permite reconhecer imediatamente o sentido e a conveniência de qualquer decisão de projeto. Um número reduzido de instrumentos permite uma série de ações sobre o material e as relações sobre os elementos, de natureza análoga às que acontecem na construção física da arquitetura. Ditas ações e relações são similares − não por casualidade − às que fundamentam o sistema formal neo-plasticista: com efeito, na medida em que ambos se apóiam nas categorias universais da forma, o sistema neo-plástico, o sistema construtivo e o programa SketchUp representam âmbitos formais convergentes, o que explica a idoneidade do modelador para enfrentar o projeto de arquitetura. Essa convergência demonstra o bom senso dos seus criadores e, ao mesmo tempo, comprova a fecundidade formal do neo-plasticismo: sua condição de sistema de relações universais, capazes de vertebrar objetos e episódios espaciais os mais variados é, sem dúvida, o que determinou sua vigência indiscutível.

Com idêntica facilidade, programas como SketchUp permitem lidar com as superfícies próprias da topografia: a partir das curvas de nível − ou simples diretrizes estabelecidas livremente − se obtém um relevo tri-dimensional complexo, capaz de ser modificado com procedimentos tão simples como se se tratasse de um corpo regular. Da mesma maneira esses programas não se intimidam perante configurações próprias do “organicismo” que é periodicamente prescrito pelos críticos mais “inquietos” para legitimar as confusões e deformações a que se inclinam certos espíritos mórbidos, de uma imaginação claramente gasosa.

A partir de tais modelos, com a intervenção de um programa de render se pode obter imagens de “qualidade fotográfica”, cuja sofisticação depende dos recursos do programa que se escolha: na medida em que aumentam as variáveis aumentam os recursos. Se o que se pretende é verificar a qualidade visual de um espaço − e não surpreender os amigos com os reflexos no porcelanato − é suficiente o uso de programas de render básicos, de domínio bastante fácil.

A condição de programa de domínio público − a versão gratuita do SketchUp pode ser baixada livremente do site da Google − completa sua contribuição definitiva à prática do projeto: com efeito, a redução das interferências do meio − a gratuidade contribui para isso − força a quem projeta a centrar a sua atenção no propósito, o que permite recuperar o compromisso ordenador que define a prática genuína do projeto de arquitetura.

Epílogo

Nas páginas anteriores tratei de construir uma genealogia comprimida da passagem da representação do edifício à construção da sua arquitetura, à luz dos instrumentos gráficos do projeto. Portanto, o procedimento me interessa apenas na medida em que permite passar de representar a construir, o que constitui uma revolução na consciência visual − e formal − da arquitetura que se projeta. Centrei minha referência em alguns meios de construção virtual nos quais a facilidade de controle não permite que a dificuldade do instrumento afugente a quem projeta e desgaste minimamente a qualidade do objeto a projetar.

Não creio que interessem aos arquitetos os instrumentos gráficos de grande potência e complexidade − que encontram o seu meio mais apropriado nos efeitos especiais e nos filmes animados − mas sim ferramentas mais simples que favoreçam abordar, nas melhores condições, o momento essencial do projeto, isto é, o reconhecimento dos valores formais − visuais − em que se baseiam as decisões. Se trataria de tentar, definitivamente, que a mirada voltasse a ser o instrumento de juízo em que se apóia o projeto de arquitetura e que a habilidade para representar não interfira − nem mascare − o talento para construir.

[tradução de Edson Mahfuz]

sobre o autor

Helio Piñón (Onda, Espanha, 1942) é arquiteto e Doutor em Arquitetura pela ETSAB-UPC, onde desde 1980 ocupa a cátedra de Projetos e atualmente dirige o Laboratório de Arquitetura. Foi sócio do escritório Viaplana e Piñón. Foi Vice-Reitor para Assuntos Culturais da Universidade Politécnica da Catalunha – UPC. É autor, dentre outros, dos livros "Arquitectura de las neovanguardias" (1989), "Curso básico de projetos" (1998), "Miradas intensivas" (1999) e "Paulo Mendes da Rocha" (Romano Guerra, 2002)