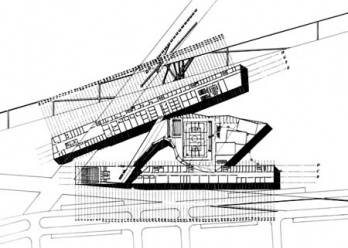

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal

[fonte: ARX Portugal, 1992]

Pedro Jordão: Vendo o processo de algumas das vossas obras, como a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa (FMH), o que se conclui é que vossa relação com o sítio passa muito por uma reestruturação do território. Se necessário, criam-se linhas imaginárias ou malhas que não têm uma relação direta com aquele sítio. Há uma carga simbólica muito grande...

José Mateus: É algo que acontece caso a caso. Neste, tratava-se de construir um campus universitário do qual a FMH era um dos edifícios, numa encosta mais ou menos na franja do pinhal de Monsanto, bastante desreferenciada e não urbana, mas que iria adquirir uma certa urbanidade com estas construções. Há uma idéia de motricidade, de movimento, que, para além da relação óbvia com uma FMH, surge também de alguns trabalhos e estudos que, nessa altura, nós vimos e lemos. Um deles tinha a ver com trabalhos de cronofotografia do [fisiologista francês] Étienne-Jules Marey, que produziu inúmeras imagens de um figurante vestido de negro com linhas brancas e pontos nas rótulas, produzindo um movimento que é registado na chapa, numa sequência dos seus vários momentos. E nós apropriamo-nos dessa idéia. Pegamos em cronofotografias, desenhamos sobre elas. Por outro lado, andamos a investigar um mapa possível de Lisboa. Não aquele que conhecíamos no sentido mais convencional, mas construindo outro contexto, ligando pontos edificantes. E as linhas desse mapa, que se cruzavam no terreno de implantação, sobrepondo-se ao desenho da cronofotografia, foram o ponto de partida para o desenho da FMH. Já que as referências no local não eram particularmente interessantes, decidimos levar outras para lá. Uma tinha a ver com a própria natureza da Faculdade – a motricidade. E outra, com a cidade em que se estava a construir esse campus.

Nuno Mateus: Isso tem a ver com uma questão muito interessante, a que por vezes se dá pouco valor, que é o fato de todos nós lidarmos muito com mapas. Quando viajamos para uma cidade, chegamos a um sítio qualquer, compramos um mapa e acreditamo-lo como bom. E depois passamos o resto da viagem a contrastar o mapa que compramos com a cidade em que caminhamos. Quando eu trabalhei com o Daniel Libeskind, pude reparar que ele desmontava essas noções de uma forma muito interessante. A certa altura, o Libeskind, num concurso qualquer, andava muito interessado numa obra do [pintor suíço] Paul Klee, o Angelus Novus, que era um desenho original do [pensador alemão] Walter Benjamin que tinha sido vendido e revendido vezes sem conta, mas sempre em Berlim. E então, ele fez uma coisa muito simples que pode ser feito de uma forma qualquer – ligou os pontos, temporalmente. E pode-se fazer um mapa desse percurso. E a partir do momento em que é desenhado, esse mapa existe, passa a ser real, pode-se inclusivamente vendê-lo a turistas que queiram passear pelos mesmos sítios do Angelus Novus, vendo a cidade dessa perspectiva. Mas se dissermos que vamos ver a cidade através de uma linha reta, vamo-nos surpreender muito com a cidade que vemos. São vários mapas possíveis. Há livros fantásticos sobre essas hipóteses, como As Cidades Invisíveis do Italo Calvino, que de algum modo montam e desmontam a idéia do que é um mapa, do que é a realidade. A realidade é aquela que escolhemos. Quando fomos para o pinhal de Monsanto, onde não há muito mais do que pinheiros, prostitutas e uns tipos que vão parando, tínhamos uma planta de um campus desenhada por um qualquer ilustre arquiteto. E nós íamos para o pinhal, levávamos aquela planta, com aquela organização, e aquilo parecia não ter haver com nada. Não compreendíamos o pinhal, nem como é que se punham estádios e campos de futebol num terreno inclinadíssimo... Aquilo não parecia natural. E então começamos do princípio, que é o que fazemos muitas vezes. Íamos fazer uma FMH. Precisávamos saber o que era motricidade e qual era o mapa de Lisboa. E foi por essa via que chegamos a esse resultado. E acabou tudo numa boîte-en-valise, não inocentemente... Pediam-nos os dossiers, painéis de desenhos e uma maquete. Portanto, aquilo tinha exatamente três caixas – nós chamávamos-lhe a nécessaire. Era um pequeno conjunto de viagem para aquela viagem em particular. Fizemos um trabalho em que acreditávamos muito e que nos foi bastante produtivo. A isto acresce o fato de nós – e isto não é muito falado nos meios supostamente inteligentes e informados da arquitetura – trabalharmos com imensa alegria, o que para nós é completamente determinante porque temos que vir para aqui todos os dias. A alegria é qualquer coisa que se inscreve no trabalho, é mais uma das camadas de informação. Alegria e liberdade são coisas de que não abdicamos. De resto, tentamos revestir o trabalho de um sentido de profissionalismo muito grande, cumprindo prazos, cumprindo orçamentos. Obviamente, cumprir também a nossa função de arquitetos na sociedade.

Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal

[fonte: ARX Portugal, 1992]