SH / FC: Em quais aspectos existiria uma independência entre ‘fabulação’ no desenho e concepção projetual (se distinguimos as duas)? Ou, se discorda dessa expressão ‘fabulação’, de que se trata quando o senhor se liberta das questões programáticas e tecnológicas, ou mesmo estéticas, se tidas como determinadas por critérios apriorísticos nas respostas de uma encomenda?

CG: A fabulação no desenho existe, sem se por limites do bom gosto, mas é fundamental porque é um imenso acumulador de signos. A partir de um pequeno detalhe de um desenho fabulado pode nascer um edifício muito importante ou uma familiaridade com uma família de signos ainda não explorados.

SH / FC: Como vê esta relação desenho (como ilustração, mais livre) e projeto para além de sua experiência pessoal?

CG: Não estou muito interessado no desenho como ilustração, gosto dele quando é prova, autobiografia, definição de campo poético, prelúdio à construção; e quando serve para uma outra coisa e, para isto, serve a si mesmo e é verdadeiramente autônomo, nunca ancilar.

SH / FC: Faria alguma defesa (a partir de sua experiência?) para uma generalização do emprego desse tipo de desenho especialmente? No ensino, por exemplo.

CG: Defenderia todas as formas de desenho, do cadastro ao desenho mais visionário porque hoje, especialmente, é importantíssimo investigar e fazer bons encontros. Por outro lado o digital é usado cada vez menos com personalidade e investigação. Em um clima de reclamo da ordem e do rigor, agora todos fazem desenhos ao CAD em preto e branco com axonometrias bicromáticas, esquecendo todo o resto.

SH / FC: Como vê estes desenhos (à mão) frente à avalanche de formas de representação e elaboração da arquitetura (digitalização, prototipagem e parametrização com emprego de softwares) de que dispomos hoje e é crescente promessa para o futuro?

CG: São, de fato, guias rápidas para modificar e expandir os instrumentos do digital ao futuro.

SH / FC: O que o desenho lhe permite fazer especialmente em seu processo de projeto?

CG: Provar, refletir, reforçar uma ideia e sentir um especial e inebriante gosto. O gosto de quando te parece que tudo se encaixa como uma magia.

SH / FC: O emprego desse desenho mais livre vem desde sua formação?

CG: Diria mais do meu caráter não da minha formação, a formação não tem a ver com o desenho, o desenho é como as ideias: faz parte do registro do talento indo contra a moralista divisão de Colin Rowe entre talento e ideias. As ideias em arquitetura vem do estômago e não da cabeça.

SH / FC: Houve alguma influência neste uso do desenho em seu trabalho? De quem? Como isto tem evoluído? O senhor identificaria o emprego do desenho com certa importância relativa na arquitetura italiana? Se for assim, há aqui uma forma específica de pensar a arquitetura e haveria alguma relação com o peso das tradições e do patrimônio arquitetônico italiano?

CG: Olhando o trabalho de muitos: de Hejduk a Purini, de Rossi a Cantafora (16), de Asnago e Vender (17) a Caccia Dominioni (18), de Capobianco (19) a Stirling, de Woods a Testa, mas depois sempre fiz sozinho, sem que nem uma sombra do que eu vi pudesse se refletir mecanicamente no que faço.

Diria que o Novecento é atravessado de arquitetos italianos que foram grandes desenhistas.

Sim, mas num sentido positivo, de um uso contemporâneo das fontes sem retórica e passadismo.

SH / FC: Seus desenhos parecem ter, ao mesmo tempo, algo de uma ilustração de desejos (ou sonhos) e algo de como realizá-los, encaminhando alguns dados concretos de um projeto de arquitetura. Concorda com isto (ou seja, eles são desenhos de um arquiteto que projeta e não de um arquiteto de formação, mas que faz ilustrações)? O que dizer sobre esta relação desejo-realização em seu processo? E que relação existe entre este desenho e a expressão “visionário” que o senhor emprega (ela é diversa de uma utopia, não?)

CG: Não são desenhos celibatários, eu nunca amei coisas que não pudesse ver na minha frente como fruto de uma imaginação concreta.

A utopia é um direito democrático das pessoas, um direito de ver o mundo perfeito. Um direito, não sempre tutelado, não é o visionário, ao invés, é aquela parte concreta da utopia, aquela dimensão indômita que se pode e deve-se pensar poder construir para resgatar o presente da sua tristeza.

SH / FC: Sob quais aspectos o que está já no desenho mais livre e especulativo contempla algo das resoluções do projeto?

CG: A dramatização da volumetria e também o levar muito além dos limites alguns temas: sombras, cores, perfis. Neste momento sinto muita fascinação pelo monocromático.

SH / FC: Em que medida existe nestes desenhos algo de uma ‘realização’ de suas premissas teóricas (o que defende na arquitetura)?

CG: A beleza democrática é a beleza imperfeita que não é a qualidade difusa, mas um tipo de anarquia secundária e imprecisa, com o regionalismo visionário que é a carga imaginária que não vem da observação e do estudo do local, mas da livre interpretação do já contado. Isso entra de forma feroz nos meus desenhos esclarecendo-se como conceitos através da elaboração gráfica bem antes da escritura.

SH / FC: Quais relações julga serem interessantes entre arquitetura (edificação) e urbanismo (cidade)?

CG: A simplicidade da enunciação e a complexidade da vida no momento em que se enuncia deve se enfrentar com a realidade, enriquecendo-se.

SH / FC: Como isto estaria presente em seus projetos? Pode exemplificar?

CG: Primeiro coloco muito dentro, depois tiro quase tudo e finalmente meço e condiciono aquilo que faço com a realidade do lugar. Ao final, sempre há certa familiaridade, ainda que estranha e outra que, às vezes, gosto.

SH / FC: Seus projetos têm correlações com escolas/mestres italianos? Quais? Como? Por quê?

CG: Sempre tive a ambição de fundar uma escola italiana baseada no enobrecimento das formas comuns, também aquelas feias da especulação imobiliária e então, por conotar um trabalho de nicho, sempre tive uma autonomia conceitual.

SH / FC: O que pensa (em relação aos assuntos; em si mesmos e em relação às suas obras) e o que pode dizer sobre os seguintes temas desenvolvidos por autores em suas publicações (que parecem ter uma correlação importante sobre projeto, história e uma “escritura sobre o escrito” ou um “registro visionário”, como manifestações do existente, “sem demolir”, como parece emergir de suas considerações sobre Nápoles), tais como: “Complexidade e contradição” e “Aprendendo com Las Vegas” (1965 e 1968; Venturi); “Cidade-Colagem” (1975; Rowe e Koetter); “Contextualismo” (1971; Schumacher); “Arquitetura Figurativa” (1982; M Graves); “Regionalismo Crítico” (Tzonis e Lefaivre e Frampton 1983)?

CG: Grandes mestres, referências absolutas, mas hoje precisamos de maior imprudência.

SH / FC: Quais seriam e como estabelecer, no projeto, os limites entre dois extremos: não se exceder na busca do futuro (antecipando algo da durabilidade para além do necessário e errando por isto) ou não se exceder na fixação ao presente (numa recusa de ao menos ter indícios para o futuro, errando na falta de previsão da permanência do que se constrói a duras penas)?

CG: O presente não é fixo, é imenso e oferece uma enorme série de oportunidades.

SH / FC: Existe correlação entre “Agite bem antes de usar”, “Escrever sobre a escritura interrompida” e “Complexidade e contradição” (Venturi)? Qual seria ou o que difere?

CG: Sim, no curvar a favor das próprias ações a força da complexidade.

SH / FC: O que sua arquitetura teria de “eclética”? Se em suas premissas defende o presente mais que o futuro, ele teria mais algo do passado que do futuro?

CG: Não sei, mas de todo modo é eclética porque trabalha em qualquer escala e em qualquer âmbito e se submete à “simpatia” dos lugares e da dimensão visionária; contudo, através de algum tique e de algumas ações recorrentes, desde sempre eu posso reconhecê-la como minha arquitetura.

SH / FC: Como lidar com a história, o presente e o futuro quando se está frente a um processo de concepção (projeto) do que não ainda existe, não pode ser totalmente novo e nem se esgotar num curto intervalo, já que mobiliza recursos razoáveis?

CG: Eu tento construir algo que tenha conotação, algo forte e generoso, mas que deixe o espaço de uma reescritura. Há anos completei uma estrutura de três níveis em concreto armado transformando-a num edifício pintado de ouro com “bugne” que dão sombras na fachada, abrigando duchas e despensas, instalações etc. Imagino que este prédio seria ainda mais interessante se outro arquiteto fizesse mais um pavimento. O futuro é a variável de uma outra escritura que obrigará o confronto de um outro arquiteto comigo.

SH / FC: O que seu regionalismo tem de visionário (as vanguardas foram também associadas a um caráter visionário)? Qual a diferença entre visionário e utópico, em seu vocabulário?

CG: Porque eu gosto de forçar uma característica de um lugar e repeti-la dez mil vezes. Na repetição há um efeito incalculável de perda de medida. A tipicidade não é outra coisa que uma convenção, e por isto, como todas as convenções, é uma visão, uma embriaguez, uma coisa bela que nós temos que fazer permanecer. A utopia é uma imagem exata e sintética, quase química. A utopia se direciona a uma forma de justiça que é um direito, mas se torna não aplicável.

SH / FC: O seu regionalismo ultrapassa a crítica e se faz visionário mantendo alguma relação com o contextualismo? Ou como relaciona estes conceitos?

CG: Somente narrando os contextos; a narrativa é muito mais estimulante que a realidade.

SH / FC: O senhor é crítico da tríade vitruviana em seu texto Democrazie (20), alegando que ela condiciona e simplifica as coisas e dá ênfases inadequadas, por assim dizer. Mas e se a tríade for tomada mais essencialmente, não excluindo outras possibilidades, ela não seria bastante útil para expressarmos algo de fundamental - e intemporal - no pensamento arquitetônico; por exemplo, no ensino de projeto? Com Utilitas se referindo ao que temos hoje como programa, Firmitas, ao aspecto tecnológico-construtivo e venustas, ao estético; sejam lá quais funções o programa tenha, quais materiais e técnicas construtivas sejam empregados ou quais valores estéticos. Pois num emprego da tríade que não seja limitado à sua origem o seu significado pode variar, e justamente porque tomado nestes termos mais fundamentais. Ou não? Hoje o emprego dessa tríade é inviável?

CG: Hoje, no sul pobre onde trabalhamos, o espaço é decidido pelo cliente, a estrutura é dada pelos engenheiros, que não se esforçam mais. A nossa aposta venturiana, digna, ética e visionária resta em nosso trabalho como cenógrafos cultos, fazendo make-up dos espaços abandonados, nos três ou quatro metros de espessura da fachada, incluindo os balanços.

SH / FC: Como vê a possível relação - como ameaça, ou não -, entre a “Beleza Democrática” que propõe e uma espécie de captura da mesma por uma “indústria do gosto”, no contexto da ampliação da indústria cultural e especialmente da indústria e da especulação imobiliárias? Onde há abertura maior talvez também exista o risco maior, e este último talvez configure até uma negação da abertura, se ela é capturada pelo poderoso; entre a esperança e o medo onde estaria o “meio”?

CG: É preciso enganar a especulação imobiliária para que faça cultura sem se dar conta.

Na capacidade de enganar o poder com a cultura.

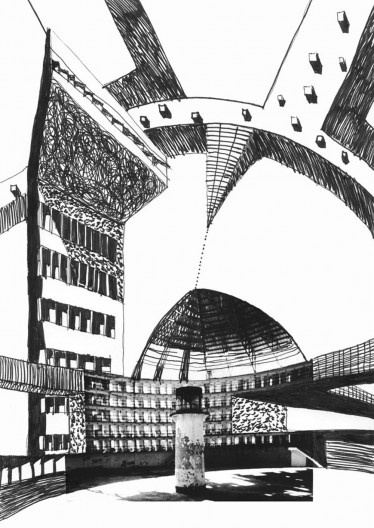

Panóptico

Cherubino Gambardella

Panóptico

Cherubino Gambardella

SH / FC: Na busca de premissas teóricas que alimentem o pensamento subjacente ao projeto arquitetônico, como vê, na atitude de cada um, a oscilação talvez inerente ao trabalho do arquiteto entre ser autônomo e personalista ou mais articulado e “universal”? Aqui o arquiteto deve ser mais propositivo antes, com o texto, por exemplo, ou depois, com o projeto e sua morfologia? Isso a respeito da apresentação das formas a que chega com o projeto.

CG: Deve ser capaz de entender quando e onde aplicar a força às vezes antes e, por vezes, depois. No entanto, deve ser a todo custo propulsivo.

SH / FC: Como vê as relações entre a arquitetura e o virtual e como se situa neste quadro de mudanças mais recentes? Se quiser, considere aqui como referencial ou mesmo restrinja-se ao que Picón (21), por exemplo, aponta acerca do potencial impacto dos meios digitais e do projeto assistido pelo computador sobre a materialidade da arquitetura.

CG: Utilizo o virtual quando serve, sou muito laico nisto.

SH / FC: Especificamente, como situa seu processo de projeto, a partir do desenho, diante da emergência desta virtualização? Incluindo a propalada mudança de paradigmas com a prototipagem.

CG: Após uma sessão de croquis começo a verificar nas duas dimensões, se funciona mando fazer um 3D e depois volto a fazer croquis em cima de uma impressão de prova.

SH / FC: Com a prototipagem o projeto aproxima-se do design e do produto reprodutível; neste quadro, como vê as relações da arquitetura com o seu lugar (história e memória, no presente, sem demolir)?

CG: A arquitetura paramétrica é horrível e pouco interessante; só gostava dos primeiros trabalhos de Gregg Lynn, há 15 anos.

SH / FC: As novas tecnologias ultrapassam e invalidam a tríade vitruviana?

CG: A tríade vitruviana morreu com a questão habitacional. A necessidade de um abrigo digno sacrificou a unicidade da arquitetura e seus equilíbrios, levando a um registro convencional de firmitas e de utilitas.

SH / FC: Existem correlações entre o entendimento da arquitetura como “campo ampliado” (Vidler) e suas premissas teóricas; especificamente, com as seguintes: “viva o presente”, “agite bem antes de usar”, “escrever sobre escritura interrompida” e “regionalismo visionário” - no que, ao menos, suas premissas tem de abertura ao complexo, ao democrático, ao mnemônico, ao contaminado e ao adjetivo; na questão forma versus substância?

CG: Talvez na natureza pura e perturbada do fazer cenotécnico como arquitetura. Mas também desenhar uma planta convencional é pesquisa, o importante é não confiar no olhar e ser um pouco crédulo.

SH / FC: Com suas premissas teóricas e seu processo de projeto-representação, quais são os ‘limites disciplinares’ da arquitetura? Suas relações com a escultura, a geografia, o paisagismo, o urbanismo, para citar algumas situações vizinhas e assemelhadas; diante destas, o que propõe a arquitetura especialmente?

CG: A arquitetura não é justiça nem redenção, é difusão de uma beleza possível ao nosso redor.

Depois da cidade genérica

Cherubino Giambardella

Ataque de massa

Cherubino Giambardella

SH / FC: Em que medida suas premissas teóricas e seus procedimentos de projeto se circunscrevem à realidade e aos limites italianos e especialmente napolitanos - em relação, por exemplo, ao vasto patrimônio construído e também natural a ser preservado, se comparado com o que ocorre no Brasil? O arquiteto pode, deve poder atuar independentemente do lugar no qual formou a sua visão de mundo, a sua autobiografia? Ou ela é somente o seu modo de ver e entender, mesmo que se trate de realidades muito diferentes? Como vê isto diante de uma possível uniformização da cultura, com o alcance dos meios de comunicação que temos?

CG: Eu acho que funcionaria, para qualquer lugar que tenha uma atitude atenta nas respostas. Poucas demolições, muito reuso, grandes reescrituras: na construção nunca se joga fora nada e a natureza merece respeito. Demolir tem um alto custo. E os escombros? Iriam para onde?

Fui ao Rio quando era adolescente, li autores brasileiros e vi Josephine Baker e Corbusier juntos e creio que, misturando o que conheço com aquilo que sei, poderia imaginar uma arquitetura para o Brasil que contivesse algum traço ideal do país forte o bastante.

SH / FC: Como lidar hoje, especialmente na Itália, com o peso da tradição de uma teoria crítica da arquitetura e com o peso e a possibilidade de uma possível retomada do que se poderia entender como “historicismo” – com Tafuri e Rossi, por exemplo, mais o patrimônio milenar?

CG: Prefiro colocar tudo num plano bidimensional e naturalmente não quero perder a oportunidade de trabalhar conceitualmente sobre o passado próximo da arquitetura. Apenas considero-o como um presente estendido em que convivem também outros gêneros, literários, digamos assim.

Procida e budelli senza fondo

Cherubino Gambardella

notas

16

Arduino Cantafora (Milão, 1945), pintor e arquiteto italiano formado no Politécnico de Milão; teve parceria com Aldo Rossi, foi professor em Yale e no IUAV de Veneza, hoje leciona no Politécnico de Lausanne.

17

Mario Asnago e Claudio Vender: arquitetos de Milão que ocupam um lugar especial e desenvolveram um trabalho autônomo dentro do movimento moderno, ativos dos anos 30 até os anos 60.

18

Luigi Caccia-Dominioni (1913) é uns dos mais importantes arquitetos da escola de Milão. A sua obra de arquitetura residencial chega a criar um equilíbrio entre o rigor do modelo racionalista e a liberdade expressiva da proposta orgânica com uma forte atenção para as pré-existências ambientais.

19

Michele Capobianco, arquiteto napolitano e professor da Escola de Arquitetura de Nápoles (1921-2005), foi muito ativo na cidade de Nápoles até os anos 2000, trabalhou na Suécia, com Sven Markelius.

20

Texto de Cherubino Gambardella; não publicado.

21

A arquitetura e o virtual: rumo a uma nova materialidade, Antoine Picon, em O campo ampliado da arquitetura, A. Krista Sykes (org.), publicado no Brasil pela editora Cosac Naify em 2013.