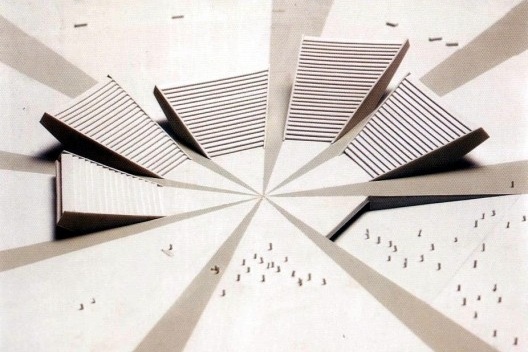

Monumento comemorativo aos trinta anos de Goiânia, 1965

Imagem divulgação [Arquivo Fábio Penteado]

Ivo Giroto: [ao entrar em seu escritório, Penteado não espera a primeira pergunta e aponta para uma fotografia na parede].

Fábio Penteado: Veja essa foto aqui. Aqui você tem o Eduardo Knesee de Mello, Ícaro de Castro Mello, que foi presidente do IAB Nacional, do Rio de Janeiro, o Artigas, Flávio da Silveira, Osvaldo Gonçalves e eu. Logo depois que eu entrei, quando eu me formei, eu fiquei muito amigo do Artigas. E esse é o início do processo, vamos chamar, da minha formação.

Eu tenho o curso do Mackenzie, que era quase junto com a FAU. Eu acho que eu fui da segunda turma, quando o Mackenzie ficou com a escola de arquitetura separada da engenharia (1). O Mackenzie era dirigido por um homem, Christiano Stockler das Neves – um homem interessante, polêmico, mas com uma visão da arquitetura –, que só admitia uma arquitetura neoclássica e todas as coisas de modernidade eram proibidas. Chegava por exemplo, a proibir até que se citasse no curso qualquer coisa de Le Corbusier ou de Niemeyer. Ele afirmava e escrevia muito nos jornais de São Paulo que eles faziam uma arquitetura comunista.

Eu depois traduzi esse encontro, que é uma forma que eu vejo, que na verdade ele não expressava a si próprio, mas a mentalidade dominante do grupo que dirigia o país, e São Paulo particularmente, numa atitude bastante caipira, típica. E se mexesse na estrutura da arquitetura, de fato teria de mexer com tudo, não só na arquitetura, na pintura, tudo. E havia sempre aquele espírito de não mexer. Aqui havia a intenção de não mudar nada, que se pudesse voltar à escravidão seria bom.

Então o curso, não só por causa disso, não me atraiu. Na época já de terminar o curso, eu me sentia numa situação muito desconfortável, porque eu não sabia o que fazer com a arquitetura. Eu até cheguei a pensar em largar antes de acabar o curso, com medo, pensando: eu vou fazer o quê com esse negócio de arquitetura? Mas eu tive algumas coisas bem interessantes. Quando eu estava no último ano ganhei um concurso de um hotel em São Carlos (1953). Eu não era formado, mas trabalhei com um amigo cujo irmão era engenheiro, e tiramos o segundo lugar. Eu trabalhei com o Pedro Paulo de Melo Saraiva, quando estava no terceiro ano, para desenhar a casa do meu pai, pegada à antiga FAU, e depois entrei no “barco”, não mal preparado, mas com muita dificuldade.

Na época eu conheci o Instituto de Arquitetos, eu conheci o Artigas... Foi tudo muito novo pra mim, porque eu não conhecia arquiteto, e vi aquelas pessoas por quem eu tinha grande respeito e que faziam um esforço muito grande, porque ninguém contratava arquiteto, não era habitual um arquiteto vender um projeto, vender papel. Quer dizer, o cara quando queria fazer alguma coisa chamava o engenheiro, que dava a obra pronta. Conhecer, e pouco a pouco participar, entrar no jogo, me obrigou a querer ser gente.

O Artigas e o Eduardo, o Luís Saia, um grupo de pessoas fantásticas, e eu ficava numa situação sem saber nem como me comportar, porque quando eu descia pra almoçar no restaurante que existia no IAB, ou se ficava numa mesa separada ou se ficava numa mesa comum, onde estavam o Artigas, o Eduardo, o Ícaro, todo mundo. E eu ficava com muito medo de sentar naquela mesa. O Artigas era muito brincalhão, sempre foi, então eu chegava lá e eles diziam: está chegando o “quatrocentão” milionário. Se pudesse enfiar a cabeça na laje, eu enfiava. Mas aí comecei a ficar junto, até porque era melhor ficar junto do que separado...

Ao mesmo tempo, sempre com as coisas acontecendo de maneira surpreendente, apareceu um jornalista muito competente no Instituto de Arquitetos, diretor da revista Visão (2) e disse que queria mudar a imprensa brasileira e ia criar quatro setores novos na revista, era energia atômica, medicina, agricultura e arquitetura, colocando isso não como revista técnica, mas numa revista de variedades. Eu nunca tinha visto aquela revista, ele distribuiu uma para cada um e começou a falar que na revista até mesmo anúncios ele iria vetar o que não fosse correto. Coincidiu que eu estava vendo a revista e tinha um anúncio de Celotex, e estava escrito: não pega fogo, e tinha pegado fogo no prédio do IAB, eu falei: olha aqui, pegou fogo! Ele levou um susto e de tarde, não sei como, me localizou e me convidou pra ser editor de Arquitetura e Urbanismo e eu disse: olha, eu não entendo nada de arquitetura e nem de jornalismo. E ele disse: mas é assim mesmo que eu quero!

Isso também foi uma coisa muito importante, e eu acho que para ser gente, ser arquiteto, não é só conhecer técnica de arquitetura e construção, é um relacionamento com o mundo em que você vive. Então eu convivi com jornalistas e, muito parecido com o caso do IAB, com gente notável com quem eu nunca tinha convivido, e para estar perto você tem que melhorar a sua posição. Convivi com jornalistas muito especiais. Eu acho que muitas das coisas levadas para o projeto de arquitetura vieram dessa convivência. E também tem o fato de ter que escrever, eu tenho minha máquina ainda lá em casa, chegava a bater dez, quinze, vinte vezes um artigo. Era difícil. Então isso foi muito importante.

Na verdade, eu passei a tentar colocar em projeto de arquitetura aquilo que era a tese, a discussão da época naquele momento do mundo, não só do Brasil. Eu me lembro, por exemplo – isso foi na década de 1950 –, já faz mais de cinquenta anos, na mídia no mundo o que mais se falava sobre uma espécie de experiência da humanidade, era Brasília e Fidel. De Brasília, que seria aquela cidade da beleza e da esperança, como dizia Oscar Niemeyer. A cidade onde o trabalhador vai morar ao lado do senador. Era uma época de loucura completa. Brasília é um desastre no sentido humanista! Não foi programado um só setor para assentar multidões de gente, que obviamente largaram o norte e nordeste para buscar uma vida melhor, trabalhar. O sujeito não tinha mais nada pra fazer, não tinha nada de projeto agrícola, rural, indústria, nada... Eram só as maquetes! Tanto que todo entorno de Brasília foi todo dividido pelos políticos, todo mundo lá tem fazenda, sítio... Então não teve nenhum projeto de ligação com gente, coisa que cada vez mais é obrigatório, você coloca isso como fundamento. Que tem que ser bonito, também!

E o Fidel, que na época indicava uma mudança na política da escravização da América Latina.

IG: Falando em Brasília, o aparecimento da cidade coincide com o início da sua trajetória profissional. Como o Sr. avalia essa experiência naquele momento?

FP: Primeiro, pela interpretação das pessoas com quem eu convivia, tem um pouco assim de surpresa, e eu até escrevi sobre isso naquele tempo. Mas não tinha muita condição de fazer uma análise, talvez até porque não tinha nada. Eu sentia absoluta ausência de uma lógica. Uma cidade que tem tudo, até Universidade, longe pra burro. Eu perguntava, porque o Lúcio Costa botou tudo longe? Será que isso aí está certo? Em Paris, na Europa, você convive na rua um com o outro, aqui foi feito dessa maneira meio esquisita, longe.

O que dava mais impressão, que eu me lembro, é que estava todo mundo esperando pra ver o que ia acontecer, ninguém tinha uma noção. E sempre muito, no nosso caso, ligado ao aspecto esplendoroso das formas arquitetônicas, mais do que tudo.

IG: E quando você trabalhava para a Visão, esse contato com a diversidade da produção arquitetônica do Brasil inteiro influenciou de alguma maneira a sua arquitetura?

FP: Eu nunca entrei muito nisso não. Eu usava o meu trabalho de editor de arquitetura na Visão como um instrumento de divulgação da arquitetura. Eram leitores normalmente ligados à indústria, gerenciamento de projetos, para estabelecer um relacionamento com o arquiteto. Eu buscava qualquer projeto que saía um pouquinho do padrão e buscava publicar, como se fosse fazer propaganda, o meu papel era abrir espaço para a arquitetura e os arquitetos.

IG: Seria então o mesmo trabalho que você fazia no IAB, de tentar abrir a arquitetura para o Brasil todo...

FP: Tanto é que eu só aceitei ser oficialmente o editor na revista quando minha proposta de ser exatamente o mesmo trabalho foi aceita. Então eu não entrei nem em crítica de arquitetura, nem nada. Eu tinha prazer, eu queria estar junto daqueles nomes, de quem eu gostava muito e respeitava, e fazer parte do grupo, só que fazer do meu jeito. Algumas coisas são interessantes, eu considero algumas até muito boas.

Eu fiz um artigo sobre arquitetura religiosa e, buscando na arquitetura popular, eu cheguei àquelas duas igrejinhas, a Saint-Paul-de-Vence (3) onde o Matisse se recuperou de uma doença, era visitado pelos amigos, e tinha uma capelinha pelada, onde tinha um desenho, aí o padre da cidade proibiu a capela de ser usada. Quando eu li e vi aquilo, eu escrevi, por que eram artistas, como Cocteau (4), cada um fez uma coisa, mas eles não professavam a tal religião.

Aí eu peguei a igreja de Pampulha, que também era proibido o uso, e quando escrevi sobre isso, eu fiquei sabendo que o nosso famoso Bispo Vermelho (5), lá de Recife, discutiu na reunião dos bispos e abriu. Quer dizer, como é importante a comunicação, não é? Então a igreja não podia ser usada porque alguns padrecos proibiram. Esse foi um trabalho que fiz e que movimentou ideias, como se fosse um projeto que envolve tudo, até arquitetura.

IG: Seria o ponto em que esses trabalhos paralelos se encontram com sua ideia de arquitetura.

FP: Se encontram. Quando você pega pessoas que convivem buscando intenções e ideais comuns, há evidentemente uma enorme integração de ideias, mesmo que a gente discordasse. E essa foi a minha forma de servir. Do resto, o escritório sempre foi pequeno, mas sempre em busca do momento de fazer alguma coisa interessante, entrar com liberdade de fazer.

Mas também houve coisas, como a minha integração na política de classe em pleno golpe militar, quer dizer, cada um de nós teve seus problemas. Numa ocasião o ministro mais poderoso, que era o Roberto Campos, propôs ao Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, o Confea, o registro de todos os arquitetos norte-americanos para exercer a profissão no Brasil. E isso nós derrubamos. Você veja o que era a mentalidade, e o Roberto Campos era um homem brilhante. Mas eu perguntei: qual é o motivo que leva o senhor Ministro a fazer isso? Ele perdeu. Fiz uma reunião em Curitiba com 2.000 pessoas e acabou, perdeu. Mas o que resultou dessa reunião trouxe condições para isso acontecer.

Aqui no Brasil não existia o conceito de lazer, meio ambiente, não estava na mídia do dia a dia. Através da UIA, que o Brasil faz parte, nós levamos para Curitiba a discussão de tudo isso, com conclusões que foram anexadas à Constituição do Brasil, que não tinha essas palavras: meio ambiente e lazer. Não eram usadas na mídia, não se conhecia, era considerado até meio... “lazer pra quê?”. Enquanto você tem a teoria da arquitetura, de espaço para lazer, discutindo ao mesmo tempo a ascensão social, o sujeito ganhar o direito ao lazer, ganhar o direito de trabalhar sem estar amarrado à correntes, direito a férias regulamentares.

Mas eu perguntava ao ministro, e ele dizia, são grandes recursos de bancos internacionais que serão aplicados no Brasil, e esses bancos exigem participar da responsabilidade dos projetos para poder dar o dinheiro, ou seja, que aqui não tinha gente competente. Eu disse: mas qual é o volume desse dinheiro? Quarenta milhões de dólares. Era ridículo! Pouco tempo depois se fala de quarenta bilhões de dólares, e ele raciocinava ainda numa escala de Brasil outro, que já estava mudando. Um absurdo!

São Paulo e Rio de Janeiro dominavam inteiramente, não só o mercado, mas o conceito da arquitetura. Então, no Brasil como um todo os arquitetos eram humilhados. Por exemplo, quando eu ia a encontros de arquitetos nas várias regiões do Brasil era normal o próprio Artigas, todo mundo, levava seus projetos e pegavam todos os projetos do governo, do Ceará, da Bahia etc. Haviam pouquíssimas faculdades, mas já estava subentendido que o arquiteto era um “merda”, só os que eram bons eram os do Rio de Janeiro ou de São Paulo.

Eu procurei mudar tudo. Eu fui eleito contra São Paulo e o Rio, com um grupo complicadíssimo, politicamente perseguido. Abri aquele trabalho todo promovendo a participação integral de todos. Bom ou mau, mudou mesmo. Aí, você andando pelo Brasil vai encontrar que a maior parte das informações usadas hoje na arquitetura brasileira em todo lugar é a partir muito dessa visão do mercado do Rio e de São Paulo. Tudo é copiado, repetido. Dificílimo você encontrar um caminho diferente, o que acontece raramente. E também não há divulgação, poucos livros, revistas... E assim o arquiteto é subjugado pelo mercado. [...]

Nessa época, por exemplo, o Presidente da República daquele momento encerrou a vida da Escola de Brasília (6), mandou fechar, fechou o instituto de Artes e Arquitetura em Brasília. Com isso, fecharia tudo. Os alunos do diretório estudantil convidaram o presidente do IAB (em 1967) – não por prestígio meu, mas pela posição que eu tinha (na época era presidente do IAB, no biênio 1966-1968) –, pra tentar acertar com o governo pra não fechar. Eu aceitei. Na confusão, fui nomeado em Diário Oficial como diretor da escola. Fiquei uma tarde, até que se encontrasse uma forma de eu não ficar, porque que eu não queria. Mas isso aqui sempre foi isso. Um general qualquer descia porrada – porrada que davam e muito por lá –, e mandou fechar. Eles tinham o poder, não é?

Em 1965, com um ato do governo federal, foram demitidos mais de duzentos professores de Brasília, de todos os institutos. Com o passar do tempo quase todos os setores foram, bem ou mal, se reorganizando. Menos um, que era o Instituto das Artes e da Arquitetura, que continuou fechado pela polícia, pelo exército, e todo dia era porrada! E era uma coisa muito feia. Aí então o general lá mandou fechar. Acaba! E o curioso é que dentro do governo tinha gente que me levou a ser diretor! Eu não pedi nada disso. Mas são experiências ligadas ao mesmo tema. Se bem que o momento político no Brasil levou aquele ambiente na história de Brasília a um estado de crise permanente.

IG: Agora, e as referências de arquitetura? Como você mesmo conta, a universidade reprimia a arquitetura moderna. Vocês discutiam arquitetos estrangeiros?

FP: Havia algumas pessoas especiais nesse grupo. Eu citaria o Jorge Wilheim, o Carlos Millan, principalmente o Carlos Millan, entrou o Joaquim Guedes, que não era do Mackenzie... Mas era muito importante, por exemplo, analisar um projeto do Corbusier. Eu me lembro que o Carlos Millan, que morreu estupidamente num desastre, um dia ele me mostrou a casa do padre da igreja de Ronchamp, que é muito simples, na linha da arquitetura paulista. A referência é muito curiosa. Quando Corbusier fez essa igreja, foi um tiro de canhão na cabeça dos arquitetônicos, porque todo mundo seguia o Corbusier, aí ele fez a igreja de Ronchamp que é como se tivesse desenhada no chão, não tem nada com nada. Lá dentro você vê as paredes e não tem nada que ver com os pilarezinhos que sustentam a cobertura. Ele disse: se eu não tivesse visto Ronchamp, eu não tinha visto nada de bom na minha vida. De repente ele faz tudo oposto ao que ele fazia, que foi um momento de liberdade, “barrocona”.

IG: Gostaria que o Sr. comentasse a época em que foi professor no Mackenzie, que foi interrompida pelo golpe militar.

Foi uma experiência muito interessante, eu fui professor do que seria oficialmente Desenho Artístico, e me propus dar uma aula de incentivo à criatividade, e eu acho que tive muito sucesso. Mas uma experiência muito curiosa, pois o terceiro ano de uma faculdade é um ano terrível, porque quem já entrou no terceiro, mesmo não gostando muito do curso, o cara vai embora e termina. O que me preocupou muito ver é que, mais ou menos 85% dos alunos não tinha a menor noção do que estava fazendo, e o que mais me preocupava também era aquele problema do desenho. De cada vinte ou trinta tinha um ou dois excelentes para desenhar, e era a frustração total dos outros que não sabiam. Como se a arquitetura fosse o desenho, de certa forma era visto assim.

Hoje o computador desenha tudo, desenha uns óculos, um telefone, e você não desenha mais nada. Eu acho que é muito pior hoje. Mas essa curiosidade de olhar é importante, como o Zevi dizia, aprender a ver. Você passa e faz de conta que olhou, mas não viu nada, quando tudo está dentro do contexto. Seria uma forma de excitar o cara a participar.

Eu acho que no caso da arquitetura, esse problema do desenho hoje foi suplantado pelo computador. Abriu espaço, por exemplo, na FAU, hoje o sujeito pode entrar, fugir para áreas paralelas, música, fotografia, comunicação, design. E esse ambiente da FAU é muito rico. Nós estamos falando de arquitetura que hoje se abriu também, e é um conjunto atraente, porque vão surgindo também escolas específicas de design, de tudo.

IG: A gente não falou muito sobre as parcerias, frequentes no teu trabalho.

FP: Eu acho que em todos os grandes trabalhos sempre foi fundamental. Sem estar junto com o Teru eu não teria feito grande parte das coisas. O Harmonia sem o Paesani estar junto não teria saído (7). [...] Eu posso pensar que sei pensar, mas como fazedor... Eu sou péssimo fazedor.

Até mesmo porque eu não quis aprender. O que é o extrato do conhecimento do arquiteto europeu, conhecer regras, não só regras novas, metodologia, de conhecimento, não é? De desde o começo, cálculos, tensões, nunca prestei atenção nisso. No Mackenzie eu acho que nunca frequentei...

notas

1

A separação entre as Escolas de Arquitetura e Engenharia no Mackenzie deu-se em 1947, trinta anos após sua criação pelo fundador Christiano Stockler das Neves.

2

Visão foi uma revista semanal brasileira de informação geral que circulou entre 1952 e 1993.

3

Refere-se a Chapelle du Rosaire de Vence, de Henri Matisse, 1951.

4

Refere-se a Chapelle de Saint-Pierre, de Villefranche-sur-Mer, 1956-1957.

5

Refere-se a Dom Hélder Câmara (1909-1999), arcebispo emérito de Olinda e Recife.

6

Refere-se à crise iniciada com a invasão do campus em 8 de setembro de 1965, na gestão do então ditador marechal Castello Branco.

7

Refere-se aos arquitetos Waldemar Teru Tamaki (1934-2021) e Alfredo Paesani (1931-2010).

Sede Social do Clube Harmonia, São Paulo, 1964

Foto Abilio Guerra