Eu era jovem demais para compreender o profundo significado de Manaus: a cidade e o seu nome indígena. Ainda não avistara uma linha de sombra, “de que nos previne que a região da primeira juventude terá que ser deixada para trás”, como se lê numa novela de Conrad.

Convivia com jovens de feições indígenas na escola pública, e com mulheres e moças que trabalhavam na minha casa e na vizinhança. Algumas não recebiam salário, e com frequência sofriam humilhação moral e física.

Ainda me lembro de histórias escabrosas sobre elas: invenções e clichês que, aos poucos, foram descontruídos pela leitura de livros, e também pela observação em viagens à Amazônia.

Saber observar é, de algum modo, compreender.

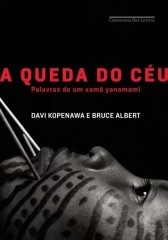

No final de 1979, quando viajei ao Alto Rio Negro, queria escrever um texto sobre o Brasil indígena, mas uma mistura de angústia, revolta e impotência me impediu de narrar o que vi em São Gabriel da Cachoeira, Iauretê e nas comunidades dos rios Negro e Uaupés. Não estava tão longe de outro território indígena, onde o antropólogo francês Bruce Albert e o Yanomami Davi Kopenawa já eram amigos. Duas décadas depois, eles iriam escrever um livro essencial da nossa cultura: A queda do céu – palavras do xamã Davi Kopenawa (Companhia das Letras).

Num excelente prefácio, Eduardo Viveiros de Castro diz que estamos diante de uma “variante forte” de Tristes trópicos. Por mais de trinta anos, Albert escutou as histórias de Kopenawa, depois transcreveu em Yanomami essa longa conversa, traduziu-a em francês e editou-a para compor o livro. A posição de Albert é a de um “redator discreto”, como ele afirma com uma sábia humildade.

Trata-se de um “texto escrito/falado a dois”, em que o leitor percebe uma incrível forma de harmonia. Não há afetação nem pompa na tradução francesa da fala yanomami. Há, sim, um esforço de estilo, cuja linguagem, clara em sua elegância, parece captar o conteúdo da fala de Kopenawa. O resultado é um texto extremamente bem escrito e, tanto quanto possível, fiel a essa fala. A tradução de Beatriz Perrone-Moisés reitera a excelência do texto francês, enriquecido com notas explicativas e um post-scriptum: verdadeira lição de antropologia.

Impossível não se comover com essa narrativa sobre a formação de um povo; lembra um romance de aprendizagem, mas sem a desilusão das ficções do Ocidente, apesar da catástrofe que esta mesma “civilização ocidental” impôs e ainda impõe aos povos indígenas. Mas, como nos romances de formação, há uma reviravolta na vida do personagem-narrador, quando este deixa de ser ingênuo ou manipulado.

Ainda jovem, Kopenawa foi atraído pelos missionários da New Tribes Mission. Depois, adquiriu consciência de que estava sendo enganado por um proselitismo tedioso, falso e repetitivo. Esses evangélicos, alucinados pela patologia da conversão, almejavam acabar com a alma e a espiritualidade dos índios: seus mitos, sua cosmologia, sua metafísica e seu modo de ser. Numa bela passagem, Davi diz:

“Onde os seres da noite vieram realmente à existência? Como era o céu no primeiro tempo? Quem o criou? Para onde foram os fantasmas dos que morreram antes de nós? [...] Muitas vezes, também, pensamentos acerca dos brancos vêm me atormentar. Aí penso: ‘Quando minha mãe me levava no colo, esses forasteiros ainda estavam muito longe de nós. Não sabíamos nada deles. Nossos maiores não desconfiavam que um dia eles matariam quase todos nós!’ Hoje compreendo que eles destroem nossa floresta e nos maltratam somente porque somos gente diferente deles. Por isso, se tentarmos imitá-los, as coisas vão ficar muito ruins para nós” (p. 289).

Os Yanomami e demais povos indígenas sempre foram vítimas de epidemias transmitidas pelos brancos, de roubo de terras, e execuções sumárias, como o “Massacre de Haximu” em meados de 1993, quando garimpeiros brasileiros assassinaram doze índios, incluindo idosos, mulheres e crianças.

Uma das visões do xamã Kopenawa – profecia das mais sérias – alude ao consumismo desenfreado do “povo da mercadoria”:

“Temo que sua excitação pela mercadoria não tenha fim e eles (os brancos) acabem enredados nela até o caos. Já começaram há tempos a matar uns aos outros por dinheiro, em suas cidades, e a brigar por minérios e petróleo que arrancam do chão. Também não parecem preocupados por nos matar a todos com as fumaças de epidemia que saem de tudo isso. Não pensam que assim estão estragando a terra e o céu e que nunca vão poder recriar outros” (p. 419).

Quem sobreviverá à terra devastada e à queda do último céu? Talvez os próprios índios, cuja vida (corpo e espírito) é parte constitutiva da Natureza.

nota

NE – texto originalmente publicado em coluna do autor nos jornais O Estado de S.Paulo e O Globo" em 21 de abril de 2017.

sobre o autor

Milton Hatoum, arquiteto formado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU USP, é escritor, autor de um Relato de um certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado e diversos outros livros, ganhadores do Jabuti e outros prêmios importantes.