1. Introdução

O título profissional de “Engenheiro Arquiteto” esconde um ambígua atração pelo trabalho daqueles que alteram a paisagem natural e urbana despreocupadamente. As pontes sobre vãos intransponíveis, os prédios das incorporadoras, a modificação dramática de cenários antes intocados... todas as grandes obras da engenharia, toda a bravura e pragmatismo dos empreendedores que nunca têm dúvidas: isso, com certeza, está muito distante da impotência dos arquitetos e provoca uma estranha mistura de inveja e censura numa profissão cada vez mais distante da sociedade.

Foi por isso que um velho artigo sobre um velho projeto me chamou a atenção. Apesar de hoje ser assunto morto, a história do Projeto Jari é a história da transformação insana da natureza, exemplo dos mais fantásticos e errôneos de desenvolvimento da Amazônia e que me pareceu bastante significativo para entender melhor a ascensão do movimento ambientalista na última década. E foi por isso que escrevi o texto/documentário “Projeto Jari”, narrando o percurso do bilionário americano Daniel Keith Ludwig no Brasil, sem maiores pretensões e ainda sem saber onde terminar o texto.

Em meados de 2001, li um artigo do então desconhecido estatístico Bjorn Lomborg logo depois de chegar de uma viagem ao Amazonas (1). Esse artigo trazia uma visão polêmica e intencionalmente exagerada sobre meio ambiente. Segundo Lomborg, a mídia tem omitido as boas notícias sobre os avanços do ambientalismo e exacerbado as más notícias sobre o estado do mundo, que estaria, ainda nas palavras do estatístico, cada vez melhor e não apresentando provas reais para os alarmes dos ecofanáticos.

Por trás do sensacionalismo desse ecologista herege, havia um fato que concerne fortemente os interesses de países como o Brasil: num momento em que uns poucos países desenvolvidos reservam 0,7% ou menos de seu PIB para o desenvolvimento social do “sul” (e para o desencargo do complexo de culpa mais ou menos inconsciente do “norte”), Lomborg demonstra que, a curto prazo, somas astronômicas serão aplicadas em programas ambientais. Segundo uma resenha que introduz seu livro The Skeptical Environmentalist (2) – publicação de 500 páginas que dissimulou seu pensamento mundialmente da noite para o dia – , “se nós estivermos desenvolvendo um recurso baseado em análises de dados parciais, onde o bem estar das borboletas conta mais na decisão de investimentos do que a situação das pessoas famélicas, então estamos todos moralmente fragilizados”. Nos dizeres do estatístico sobre o Protocolo de Kioto, por exemplo, os mais afetados pelas conseqüências do efeito estufa serão os mais despreparados para enfrentá-las: os países em desenvolvimento. “Para que tenhamos uma idéia das dimensões do problema, calcula-se que o custo da implementação do Protocolo seja de aproximadamente US$ 150 bilhões ao ano, talvez muito mais. O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estima que com apenas US$ 70 a US$ 80 bilhões seria possível dar aos habitantes do terceiro mundo acesso às coisas mais elementares da vida, como saúde, educação, água e saneamento básico. Se pudéssemos juntar todo esse dinheiro e empregá-lo hoje nos países em desenvolvimento, isto lhes daria também um futuro bem mais promissor em termos de recursos e infra-estrutura, permitindo-lhes lidar muito melhor com o aquecimento global”.

Uma das conclusões do ambientalista cético é óbvia: o problema do meio ambiente é o problema da pobreza. Mas ao descrever o mundo como algo em crescente processo de mudanças para melhor, e ao reativar preocupações sociais que são pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável, Lomborg suscitou uma cruzada por parte dos cientistas verdes. Stephen Schneider, um dos “anti-Lomborguianos” que reagiram prontamente contra as vendas estrondosas do livro, publicou um texto na prestigiada revista Scientific American de janeiro de 2002 destruindo as surpreendentes estatísticas: estas “desprezam as complexidades do tema, que nos impede de sermos pessimistas ou otimistas, tantas são as incertezas”. Um outro professor, da Universidade de Harvard, diz que o livro usa estatísticas erradas para provar sua tese: “Lomborg traz má reputação para os estatísticos e os céticos”, diz, porque “faz as perguntas erradas”.

Seja qual for a parte certa, cabe mencionar uma frase do mesmo Schneider na mesma edição da Scientific American (quase toda dedicada a artigos-reação contra o autor do livro): “[Nós] não somos apenas cientistas mas seres humanos também. E como a maioria das pessoas, gostaríamos que o mundo fosse um lugar melhor. Para fazer isso, precisamos de um suporte mais amplo, capturar a imaginação do público. Claro que isso significa conseguir muito apoio da mídia. Por isso, temos que oferecer cenários assustadores, fazer afirmações simplistas e dramáticas, e fazer pouca menção das dúvidas que possamos ter... Cada um de nós tem que decidir qual é o equilíbrio correto entre ser efetivo e ser honesto.” Em outras palavras, salve a ciência para os cientistas em resenhas de revistas acadêmicas e em outros lugares reservados. Em público, esqueça o equilíbrio entre contar a verdade e contar as mentiras necessárias, como observa um articulista da revista semanal The Economist.

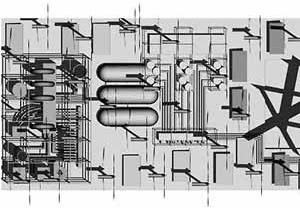

Foi nesse contexto que “The Kyoto Protocol Landscape” foi imaginado, em setembro de 2001. O projeto, que é um falso documentário ou um desdobramento imaginário do Projeto Jari de Daniel Ludwig, foi apresentado no concurso internacional de arquitetura “FEIDAD 2002 – Redefining Digital Architecture”.

“The Kyoto Protocol” não procura evidenciar os abusos dos ambientalistas nem pretende ser mais uma lacrimosa denúncia do poder dos países desenvolvidos, mas simplesmente contar a estória – com verdades e mentiras – de um barco em permanente estado de mutação movido a lenha, carvão, gás natural, vento e luz solar sucessivamente,. No momento, o texto está disponível apenas em inglês. As páginas seguintes contam a parte histórica do Projeto Jari, enquanto o site no endereço www.vazio.com.br/kyoto narra o tal desdobramento imaginário do Projeto Jari (3).

É preciso ter instalado o plug-in Shockwave para visualizá-lo.

2. Projeto Jari

Era uma vez o homem mais rico dos Estados Unidos, Daniel K. Ludwig. Era o maior armador do mundo, tinha minas de ferro na Austrália e de carvão na África do Sul, quarteirões em Nova York, uma rede de hotéis no Caribe, uma cidade na Califórnia e, segundo um jornalista brasileiro, “não tinha mulher nem filhos, não ria, detestava políticos e impostos, tomava vodca com leite e voava de classe econômica” (4).

Em 1967, Ludwig provavelmente não tinha ouvido falar nas idéias do grupo Archigram quando resolveu construir uma fábrica de celulose flutuante que poderia levar para qualquer país. Mega empresa de exploração, seu Projeto Jari foi iniciado naquele ano, pouco antes da publicação do boletim Archigram 8 que incluía a Instant City de Ron Herron.

O bilionário, segundo uma simplificação do mesmo jornalista, acreditava que a “alfabetização dos miseráveis do terceiro mundo levaria a um brutal aumento da demanda de papel” (5). Os preços da celulose na década de 60 não eram atraentes em nenhum lugar do mundo, mas num prazo de 20 ou 30 anos as reservas das florestas tropicais estariam quase todas extintas. Acreditando no mercado futuro de celulose, o empresário compraria uma imensa fábrica e a montaria sobre uma plataforma construída em estaleiros do Japão. A plataforma navegaria meio mundo e seria atracada dentro de uma área comprada de proprietários portugueses, totalizando 1,6 milhões de hectares no estado do Amapá à margem do rio Jari, comparável ao estado de Sergipe ou à Bélgica.

Antes de ser instalada, a fábrica de celulose precisava de madeira. Ludwig pôs-se então a pensar em qual árvore plantaria. Agrupou biólogos e agrônomos experts em culturas tropicais e despachou-os para a Ásia, África e América do Sul. Breve, um botânico holandês membro do grupo apareceu com a idéia da gmelina arborea. Apesar da planta ser de origem asiática, tinha-a encontrado na Nigéria, onde estava sendo usada no trabalho de contenção de encostas em áreas de minerações.

Com a gmelina, D. K. pensava ter descoberto o “ouro verde”: além de sua resistência e durabilidade, sua notável característica era a velocidade de crescimento. Em condições ideais, a árvore crescia à taxa de 30 centímetros por mês, possibilitando cortes com a idade de apenas seis anos (o que na verdade não seria tão mais rápido que os sete anos para os eucaliptos plantados hoje no sudeste do Brasil). Depois de realizar experimentos em outros países, outros climas e outros solos sob orientação de sua equipe, Daniel ficou convicto de que a árvore certa era mesmo esta, apesar dos alertas de alguns ambientalistas quanto à sua adaptabilidade ao ecossistema da floresta amazônica.

O projeto previa inicialmente a própria Nigéria como local ideal. Terra virgem, barata, abundância de sol para que a árvore crescesse rápido, fácil acesso e escoamento, e um regime político capaz de dar incentivos fiscais e conter qualquer convulsão social – uma ditadura. No início do projeto, o Brasil estava em segundo plano por seu regime de centro-esquerda de João Goulart, mas uma inesperada guerra civil de separatistas de Biafra, na Nigéria, e o golpe militar de 1964, no Brasil, inverteram essa situação e levaram Daniel a optar por instalar o projeto na Amazônia.

Contatos com os militares brasileiros não foram tão simples, mas tampouco estes constituíram um empecilho. Daniel pagou pífios US$ 3 milhões pela área de 1,6 milhões de hectares, com média de menos de dois dólares por hectare. Mesmo sem apoio institucional, já em 1967 tudo estava pronto para o início das atividades, quando 18 tratores foram enviados para “limpar” a área. D. K. contratou um engenheiro de nome Rodolfo Dourado, que mais tarde fundaria e construiria a cidade dos trabalhadores, Monte Dourado, para coordenar o trabalho e preparar a terra para a plantação de gmelinas. Algumas das espécies nativas derrubadas foram empregadas na construção de casas e edificações comunitárias de Monte Dourado, mas quase toda a mata foi empilhada e queimada. A riqueza e diversidade da fauna e flora irritavam os engenheiros do Jari: a paixão pelo ângulo de 90o e a compulsão pela malha em xadrez de gmelinas ditavam o futuro da área.

Mas Daniel, empreendedor que assumia riscos muito mais que poucos, desta vez veria a floresta detonar o início de seus planos: ao arrancar a camada de húmus, os caterpillars não deixaram nada de bom para trás, já que grande parte do solo da Amazônia é, per se, pobre e inaproveitável para a plantação. Depois desse estrago irreparável, estudos feitos pela mesma equipe de Ludwig concluíram que a melhor maneira de derrubar as árvores nativas seria manualmente, com serra elétrica, o que aumentaria os custos extraordinariamente mas ao menos deixaria a preciosa camada de húmus menos alterada e não compactaria o subsolo.

O empobrecimento da terra ficou mais evidente com a nova vegetação, monocultura de uma planta estranha à região. A gmelina cresce espantosamente rápido em solos graníticos ou calcários, mas não em solos arenosos, como é o caso da parte sul do Jari. Com o prospecto de rendimento muito aquém do esperado, mais pesquisas foram feitas para tentar aproveitar a área inundável do Jari. Na época, pesquisadores filipinos do instituto IRRI, bancados pela Ford Foundation, estavam desenvolvendo estudos para otimizar a produção do arroz. Eles foram consultados, mas isso não impediu que Daniel incorresse em outros erros que afundariam mais ainda seu projeto.

Quase todas as etapas da nova plantação seriam feitas com aviões. Primeiro, diques foram construídos ao longo das margens para que a água fosse mantida a um nível de dez centímetros. A obra desses diques e dos canais foi iniciada com o emprego de máquinas montadas nos EUA, as Jeet. Testado em solos norte-americanos, o equipamento tinha produção espantosa. Nos solos argilosos do Jari, porém, ele não apresentou a mesma performance e por isso teve de ser abandonado. A construção dos diques e canais passou então a ser feita pelos bons e velhos tratores D-8, com as “bucyrus” de lança produzindo 300 metros de diques em 24 horas de serviço.

Com os diques prontos, monomotores decolariam de campos de pouso construídos nas redondezas para espalhar as sementes – seguidos de vôos para fertilizantes, herbicidas e inseticidas no ritmo e tempo adequados. Tudo isso seria feito com o avião agrícola “Ipanema BEM 201A”, sendo que as sementes eram lançadas pré-germinadas (previamente colocadas n’água em sacos de 60 kg e depois cobertas com encerrado). Só a colheita seria feita em solo, realizada mecanicamente após a maturação do grão, o que ocorre em média 120 dias após o plantio. E depois seriam empregadas colhedeiras combinadas e graneleiros para transporte do local da colheita até as estradas construídas por Daniel.

Assim como a árvore, o arroz não deu muito certo. Os conselhos dos pesquisadores filipinos e dos fazendeiros americanos se apoiavam por demais em químicos. Durante a época de ataque mais forte de insetos, eram necessários até duzentos vôos por dia para espargir pesticidas tóxicos. Apesar disso causar um enorme prejuízo para a população de aves e peixes, os mosquitos rapidamente se tornavam imunes; e consequentemente cada vez maior era o número de vôos para matar as pragas. Como se não bastasse, a produtividade do arroz estava se mostrando insatisfatória com todos esses esforços. Chamaram os técnicos do IRRI de novo, e então veio o veredicto e o medicamento: o solo da Amazônia era deficiente em sulfúrio. Uma vez esse problema corrigido com a aplicação de sulfato de amoníaco, a colheita subiria 250%. Animado, Ludwig aumentou ainda mais a área da plantação, partiu para a criação de gado e descobriu que seu terreno incluía uma das maiores reservas do mundo de caulin, uma argila nobre usada para a confecção de cerâmica, remédios, impressão em papéis, etc.

Quando tudo parecia estar um pouco melhor apareceram então os primeiros problemas com o governo brasileiro. Acusavam-no de ser uma espécie de imperador de um pedaço da Amazônia. Obrigavam-no a comprar os aviões agrícolas brasileiros e diziam que a proximidade com a fronteira tornava o Jari uma ameaça à soberania brasileira (apesar do Jari estar tão próximo de uma fronteira quanto Florianópolis). Questionavam a isenção de taxas para uma empresa que sequer tinha uma filial no Brasil, e começavam as denúncias de que o Jari nunca seria mais que um gigantesco desperdício de dinheiro e um anti-modelo de desenvolvimento para a Amazônia.

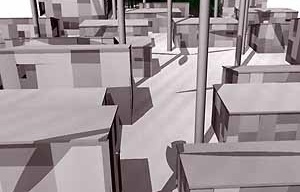

(Com o Jari, apareceram várias cidades. Uma era a cidade de Monte Dourado, planejada pelo engenheiro Rodolfo Dourado; as outras eram as “cidades livres” de Beiradão e Beiradinho: favelas palafitadas de trabalhadores não contemplados no plano de habitação do projeto. Monte Dourado tinha ruas largas, empregados e terra vermelha sem as árvores da floresta. Beiradão e Beiradinho não tinham ruas nem esgoto nem escolas mas tinham o rio, desempregados, sub-empregados, jogadores e prostitutas bem em frente à fábrica – mas longe da jornada de trabalho de 10 horas e meia do Jari. Ironicamente, essas cidades livres viraram motivo de artigos críticos na imprensa do Brasil, país onde todas as cidades são tradicionalmente divididas em partes “livres” e “guardadas”.)

Havia, entretanto, uma grande precaução com relação a problemas com o governo e a opinião pública. O desenvolvimento industrial em países de economia e regimes políticos imprevisíveis como o Brasil poderia ser acompanhado de formas flexíveis de gerenciar as coisas, como por exemplo construir as fábricas como estruturas flutuantes para instalá-las onde for mais conveniente. Tudo a fazer assim é encontrar uma outra fonte de energia, contratar mão-de-obra barata... e partir para outro terceiro mundo.

Na medida em que as plantações de gmelina se aproximavam da idade do corte, Daniel administrava a construção da fábrica e da usina. As duas estruturas foram montadas em Kure, no Japão. Vinte empresas japonesas e várias outras americanas e européias estavam envolvidas na montagem das duas embarcações, cada uma com a área de dois campos de futebol e meio e com altura de um prédio de vinte andares. (E estas seriam apenas as primeiras. Mais duas, para transportar uma fabrica de compensado e outra de papel de imprensa, seriam montadas em 1984.)

No dia primeiro de fevereiro de 1978, sob o céu azul do mar do Japão, tudo estava pronto para zarpar. A viagem se estenderia por 15.500 milhas, mais do que metade da circunferência do globo. Se a rota escolhida não era a mais curta, era a mais barata. O canal do Panamá não comportaria embarcações daquelas dimensões (240 x 50m), e os preços do canal de Suez tinham sido elevados a níveis antieconômicos na analise de Ludwig. Pela alternativa escolhida, ambas as gigantescas estruturas teriam que vencer o Cabo da Boa Esperança, região que desde os tempos do caminho das Índias tem sido um estorvo para qualquer navegador. Meteorologistas previam ali uma calmaria de duas semanas no mês de março daquele ano, daí a escolha por zarpar em fevereiro para que a usina pegasse o Cabo em estação tranquila. Depois de passar a leste de Formosa, pelas Filipinas e entre as ilhas de Sumatra e Java com tranqüilidade, imprevistos no Cabo atrasaram o cronograma da viagem, já que as previsões não foram tão precisas. Perdeu-se tempo, o mar revolto fez reduzir a performance da primeira plataforma, enormes ondas rebatiam nas alturas das caldeiras, mas poucas semanas depois a jamanta estava navegando boca do Amazonas adentro. Contornando a ilha de Marajó, virou à direita, ziguezagueando pelos meandros do Jari para encontrar, quilômetros adiante, a cidade de Munguba no dia 28 de abril.

A embarcação irmã zarpou nove dias depois. Por ter encontrado melhores condições climáticas no Cabo, a chegada da fábrica aconteceu quatro dias depois da usina, fato que exigiu jornadas de trabalho ininterruptas na acomodação da usina em tempo de quatro dias, seguidos de mais três para atracar a fábrica. Depois de uma semana de exaustivos esforços, tudo estava pronto. Os trabalhadores estavam todos mortos de cansaço. Um trabalhador morreu na operação, mas os dois navios estavam agora um ao lado do outro perfeitamente atracados no meio da selva, esperando serem conectados operacionalmente para começar suas atividades.

A maior planta industrial jamais movida pela superfície da Terra funcionaria como a Torre de Babel. Os trabalhadores estavam divididos assim: de branco, engenheiros japoneses da IHI, empresa que desenhou e construiu a fábrica em Kure. De azul, engenheiros da Finlândia, experts em produção de celulose. De verde, engenheiros brasileiros recrutados no sudeste. E de laranja, o resto do mundo (menos os também numerosos chilenos, mas não se sabe qual cor vestiam). Assim, a comunidade internacional do Jari (United Colours of Benetton!) finalmente estava preparada para produzir e amortecer os enormes investimentos despendidos ao longo de onze anos. Ou não?

Na hora da colheita da gmelina, a constatação: a árvore estava mesmo apresentando rendimento muito abaixo do que queria Daniel. Gmelinas rendiam apenas cerca de 17 m3/ha./ano, contra os humilhantes 50 m3/ha./ano dos eucaliptos plantados no sul da Bahia. Como o solo do Jari não era o melhor, a alternativa para alcançar a produção necessária foi derrubar mais arvores nativas – desta vez não para ceder espaço para gmelinas e sim para aumentar a quantidade de matéria prima para alimentar a fábrica. Paradoxalmente, depois de uma década ignorando e queimando madeira nativa, árvores amazonenses agora eram misturadas com gmelinas a uma proporção de 1:4 com o intuito de que a produção da fábrica ficasse perto de sua capacidade total de processamento.

A essa altura, os problemas do projeto já eram do conhecimento do governo e sociedade brasileiros. Ludwig, que teria demitido trinta diretores do Jari em treze anos, agora acusava o governo do Brasil como o responsável pelo fiasco. Em 1980, soldados foram enviados para impedir que trabalhadores de D.K. cortassem árvores em área que extrapolava os limites do Jari, tornando assim explícitas as divergências entre o empresário e o governo.

Em maio de 1981 Daniel oficialmente desistiu. Ditou uma carta de dezessete páginas para o então presidente João Baptista Figueiredo, o último dos milicos, pedindo US$ 6 milhões por ano para a prestação de serviços sociais e infra-estrutura. Caso não fosse atendido, ele interromperia o projeto e despediria todos os seus empregados. O presidente não respondeu. Irritado, D. K. colocou o Jari a venda e em 1982 um consórcio de empresários brasileiros, articulados pelo então ministro do planejamento Delfin Netto, comprou o projeto por menos de um terço da quantia investida por Ludwig, que ultrapassara a marca de um bilhão de dólares (cifra não atualizada). Essa “pechincha”, entretanto, não situava a negociação como boa, já que o futuro do Jari hoje está cada vez mais incerto, apesar de algumas melhorias vindas logo após a venda. Como usual, a bomba acabou explodindo nas mãos do Estado. Os empresários exigiam do governo o que Daniel sempre exigira: investimento em infra-estrutura em nome do “desenvolvimento social” da região. O BNDES assumiu a dívida da fábrica e da usina, enquanto o Banco do Brasil assumiu uma outra dívida de US$ 180 milhões. Pelo contrato, 5% dos dividendos do Jari seriam destinados a Ludwig de 1987 a 1996; 4% no período 1997-2006; e 3% nos outros vinte anos do contrato (o que hoje talvez funcione como verba mantenedora do Instituto Ludwig de Pesquisas Contra o Câncer, fundado pelo mesmo na Suíça, em 1971). O grupo Caemi, principal empresa privada que assumiu então 40% das ações do Jari, transferiu sua parte para o grupo Orsa em 1997. Em 2000, o grupo Saga Holding assumiu o negócio por apenas US$ 1 milhão – e mais uma dívida de US$ 450 milhões. Nos próximos dez anos 80% dos eventuais lucros serão destinados aos credores, entre eles 18 bancos. Hoje, a empresa Jarcel Celulose é responsável por apenas 3.000 empregos diretos e indiretos na região, contra os 30.000 empregos diretos da época áurea da Jari Florestal e Agropecuária. Desempregados agora são a maioria da população de Beiradão. Sérgio Amoroso, controlador da Saga Holding, disse recentemente em reportagem do jornal O Estado de São Paulo que o futuro do Jari está no manejo sustentável e no ecoturismo...

Operação espetacular, o Jari não foi a primeira aventura desse tipo. Em 1927, Henry Ford comprou cerca de um milhão de hectares na selva, junto ao rio Tapajós, e iniciou uma gigantesca plantação de borracha. Ford tinha problemas com os fornecedores de borracha do extremo oriente, que limitavam a produção para manter os preços sempre altos. Resolveu então criar sua própria fonte, comprando uma frota de 199 navios para transportar suprimentos e materiais para a Amazônia e levar borracha na volta. Para seus cinco mil operários, construiu casas, hospitais, estradas, rede de esgoto e água, escolas, creches e igrejas. A cidade da borracha recebeu o nome de Fordlândia.

Fordlândia durou dezoito anos. Henry Ford, a essência do capitalismo moderno, foi derrotado pela selva: erros e azares pouco a pouco destruíram seu projeto. Os navios comprados só poderiam navegar pelo Tapajós durante a temporada da cheia. Doenças atacaram os trabalhadores em massa. A monocultura foi praguejada por lagartas em 1942, e outros problemas ligados à vulnerabilidade das monoculturas de grande escala na região tornaram a produtividade da árvore constantemente aquém da imaginada. Depois da Segunda Guerra, os preços da borracha no mercado oriental caíram, e não muito tempo depois o mercado foi invadido pela borracha sintética.

Alguns dos erros cometidos por Ford foram repetidos por Ludwig: falta de estudos sobre as peculiaridades da Amazônia, excesso de otimismo, super confiança no poder da máquina e desprezo pelas forças naturais. Na verdade, talvez Ludwig não tivesse a intenção de relocar sua fábrica em outro local. Talvez imaginasse que os custos da infra-estrutura demandada fossem menores, e que para isso receberia alguma ajuda do governo brasileiro. Ou talvez o projeto estivesse sendo considerado como uma “obra pessoal” de proporções estatais, um gesto irracional de pesquisa empírica, uma demonstração obsessiva de que a selva poderia, sim, ser aproveitada economicamente. No final, a poética imagem de uma gigantesca usina cruzando os oceanos em busca de madeira é o oposto de tudo que o projeto foi: um empreendimento fixo, extremamente dependente das condições do local onde foi implantado. Tudo o que o Jari poderia ser: uma fábrica móvel que pudesse ativar ou desativar a exploração de um lugar de maneira oportunista, imediatista e eventualmente passageira. Buscando o “melhor” país, o melhor solo, os políticos menos encrenqueiros e os mais baratos trabalhadores. Décadas depois dessa crônica de uma morte anunciada, talvez seja justamente essa mobilidade da usina flutuante o elemento do Projeto que poderia ser reaproveitado nos dias de hoje.

A imagem imediata de uma sociedade sustentável pode ser a de um “veleiro sofisticado”. Nada está mais distante disso que a plataforma de 240 x 50m transportada do Japão até o Jari por Ludwig (e tampouco os petroleiros de sua Universe Tankships Co.). Um veleiro navega de acordo com recursos naturais, ao sabor da velocidade do vento e das correntes marítimas, adaptando-se a todo o momento às energias que o movem. Mas será que essas mesmas energias, tão cultuadas no mundo atual, poderiam virar o programa daquela mesma usina flutuante – poluidora, obsoleta e moribunda – que marcou a história do Jari? Será que essa plataforma, esse câncer da Amazônia, poderá regenerar-se e então se transformar num exemplo visinário de exploração das florestas, onde baixas emissões de CO2 estariam associadas ao que há de mais avançado em tecnologia de energias renováveis?

3. The Kyoto Protocol Landscape

Continua em www.vazio.com.br/kyoto

notas

1

Os artigos “Lutar contra aquecimento é jogar dinheiro fora”, “Reservas naturais: o fim não está próximo” e “Visão apocalíptica oculta progresso humano” foram publicados em O Estado de São Paulo em 19, 20 e 21/08/2001, respectivamente.

2

Bjorn Lomborg, The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World, Cambridge University Press, 2001.

3

Como ficamos sabendo do concurso poucas semanas antes da data limite para a disponibilização dos projetos na internet, um webdesigner traduziu o falso documentário para a web em um trabalho rápido de uma semana. O resultado geral ficou pobre e vários erros permeavam as dezenas de páginas do projeto. Mas para nossa surpresa, “The Kyoto Protocol Landscape” ficou entre os finalistas do concurso e será publicado em um livro da editora Birkhauser. Este primeiro site hoje está disponível em www.vazio.com.br/kyoto2 – não o visite... Semanas depois, pedi aos arquitetos Alexandre Campos e Cassiano Rabelo que refizessem calmamente o trabalho, e é esse resultado que está no endereço final www.vazio.com.br/kyoto.

4

Elio Gaspari, ver fontes acima.

5

Idem.

sobre o autor

Carlos M. Teixeira é arquiteto, mestre em urbanismo pela Architectural Association e autor do livro "Em obras: história do vazio em Belo Horizonte"