Uma figura de linguagem, a elipse consiste na supressão de uma palavra que pode ser subentendida em uma frase. Tanto verbos quanto sujeitos de orações podem aparecer em elipse, apreensíveis pelo contexto do discurso em que se inserem. Metaforicamente, também o corpo do homem, sua escala e seus gestos podem ser percebidos como elipses em um espaço ou paisagem, figuras ocultas, mas legíveis a partir de seu entorno. Mas, quando é que a escala humana entra em elipse no discurso sobre o espaço construído pelo homem?

Pensar o espaço a partir da escala humana é medir suas grandezas a partir das proporções dos corpos e de suas articulações, avaliar suas distâncias pela capacidade de deslocamento do homem e, por fim, atentar para suas qualidades, desde o modo como são percebidas por nossos cinco sentidos. Em 1948, o arquiteto franco-suíço Le Corbusier publicou o ensaio Le Modulor: uma tentativa de unificar as proporções dos espaços e objetos construídos em torno de uma escala humana única. Apesar do livro de Corbusier partir de um mote humanista, desenvolvido com argumentos de ordem poética, acabou sendo rechaçado pelos críticos que enxergaram nele uma ferramenta tecnocrática, comprometida com um projeto abstrato e ideal de padronização do mundo. Para muitos, o Modulor tornou-se símbolo de uma racionalidade moderna desumana que deveria ser enfrentada em nome da diversidade dos corpos e dos processos criativos. O problema, porém, é que junto com o Modulor, acabou esmaecendo também o próprio interesse pela escala do homem como parâmetro para composição dos espaços da cidade.

As causas são diversas e extrapolam a polêmica em torno do Modulor, não é preciso ir muito longe para notar os efeitos da desatenção para escala humana na construção das cidades: os degraus desencontrados em calçadas de ruas inclinadas; os viadutos descomunais cruzando a cidade; o ruído em saguões de hotel e estações de trem; a obscena distância que separa as casas de milhares de pessoas de seus locais de trabalho. Parece que o modelo atual de pensamento sobre a escala humana se limita à consideração dos padrões de acessibilidade, apenas uma das dimensões de tudo que envolve a escala do homem no espaço.

Ainda assim, a contrapelo da agenda corrente da sociedade, encontram-se alguns artistas que, como Denise Adams e Fernando Pião, empregam a fotografia e outros meios para produzir leituras sobre a presença do corpo no espaço habitável, sobre a escala do homem na cidade e em suas construções. Escala humana em elipse articula obras desses dois artistas como vetores que explicitam a condição contemporânea dessa medida, através de procedimentos distintos, porém afins. Nas imagens de Adams e Pião, o homem e sua escala estão constantemente em discussão, embora estejam, eles mesmos, em elipse, apreensíveis apenas a partir das características dos espaços representados. Quase não se veem nesses trabalhos figuras de transeuntes percorrendo espaços adequados a seu corpo, antes, ao contrário, encontram-se lugares que nem parecem ter sido realizados pelo homem: são estranhos demais para tanto, excessivamente assépticos ou rigorosamente desordenados.

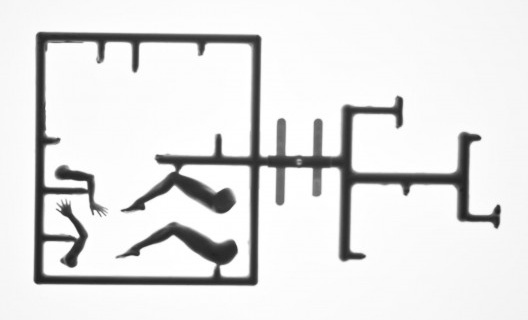

Denise Adams situa muitas de suas fotografias em um espaço a tal ponto luminoso, artificial e plastificado que se confunde com os cenários das maquetes com suas miniaturas – artefatos habitados por outros artefatos. Nelas, ora aparecem bonecos de plástico que, vistos de muito perto, agigantam-se como pessoas, ora aparece a figura da artista repetida e encolhida como os bonecos que enfeitam modelos em escala. Em todo caso, o exercício de mise-en-scene e iluminação que estrutura essas imagens resulta num ambiente inefável, quase abstrato, e que, ainda assim, assemelha-se a lugares estranhamente familiares: hospitais, berçários, aeroportos, lobbies de hotel, shopping centers e, até, estúdios televisivos. Esse curto-circuito, entre o que seria o espaço das miniaturas e aquele em que vivemos, entra em evidência na série #1 a #10 (2011/12), na qual a artista fotografa, à contraluz, as grelhas de plástico onde costumam vir as miniaturas que protagonizam diversas de suas fotografias. Ao imprimir essas imagens sobre papel vegetal, Denise Adams faz com que o fundo leitoso de suas fotos se confunda com o branco translúcido próprio a esse papel. Por um momento, é difícil até identificar essas impressões como resultado de um gesto fotográfico e, então, pode-se lê-las como pranchas arquitetônicas com plantas de edifícios de escritório, estacionamentos ou condomínios fechados.

Em suma, a escala representada pelas fotos de Denise Adams permanece sempre ambígua, oscilando entre a escala de uma maquete e a escala do corpo da artista. Não é sem motivo, portanto, que as figuras humanas de suas fotografias costumam ter seus rostos apagados ou desfocados; trata-se de um recurso que sustenta a indefinição entre artefato e corpo, modelo e artista. A exceção, nesse caso, confirma a regra: Grupo1.movimento.figura1 e Grupo10.gesto.figura10 são dois vídeos curtos produzidos em 2012, nos quais a personagem dos trabalhos de Denise Adams é flagrada em sua intimidade, revelando seu rosto. Embora sejam autorretratos da artista, os vídeos registram a partir de um ponto de vista fixo duas ações muito simples, editadas num ritmo sincopado e processadas de forma a ganhar ruído e distorção digital. Choro e caminhada são apresentados em equivalência, com a dramaticidade de um contrapondo à banalidade do outro, e vice-versa. Tratam-se, supostamente, de gestos quaisquer de uma pessoa qualquer. Ou ainda, talvez as identidades desses vídeos estejam trocadas e seja a artista que está condenada a um caminhar perpétuo enquanto quem chora é a escala humana de plástico, presa em seu mundo artificial.

A ideia de artificialidade aparece de outra forma na obra de Fernando Pião, que recorre a enquadramentos de um espaço marcado pelo homem, mas ausente de sua figura. Não apenas não vemos nenhum indivíduo atravessando os espaços fotografados como estes parecem ter-se produzido à revelia de alguma decisão consciente. A cidade aparece em suas fotografias como um sistema exposto à entropia: a lei da termodinâmica que denuncia que todo sistema aparentemente fechado sofre perda de energia e tende à desorganização e ao caos indiferenciado. Assim, na série Variação de um mesmo tema (2011), camadas da paisagem urbana colapsam uma sobre a outra, assemelhando-se a colagens, enquanto marcos físicos indistintos atuam como dublês da escala do homem em áridos espaços vestigiais. Tratam-se de situações que primam pelo absurdo, embora sejam também familiares a qualquer habitante das grandes cidades contemporâneas. No limite, o olhar fotográfico do artista emula narrativas arqueológicas, apontando aquilo que, no espaço existente, se assemelha a pegadas de uma civilização estranha, como quando deixa que o céu ao fundo de um conjunto de colunas de ordem grega seja feito do azul de um toldo plástico (Sem título, 2011).

Além da escolha do enquadramento e seleção de espaços específicos, Fernando Pião constantemente reitera o absurdo das situações urbanas através de uma série de recursos sinestésicos: a preferência por cores saturadas, a adição de títulos literários e o uso de películas com validade vencida, nas quais o envelhecimento dos químicos provoca manchas e distorções cromáticas.

Na construção de suas imagens em movimento, Fernando Pião trabalha, por outro viés, a artificialidade dos espaços habitados. Atrás da porta: uma topografia dos espaços inacessíveis (2009) é uma videoinstalação em que três monitores ligados a um circuito fechado a câmeras de vigilância apresentam, em tempo real, espaços usualmente escondidos do olhar do público, pelos quais há pouca ou nenhuma circulação. Embora em movimento, as imagens mostram um vazio em que quase nada acontece. Não fosse a transformação gradual da textura e luminosidade da imagem conforme passa o dia, se confundiria com um frame estático e nada a denunciaria como fruto da contínua passagem do tempo.

nota

NE

Este artigo é o texto curatorial da exposição A escala humana como elipse, de autoria de Denise Adams e Fernando Pião, com curadoria de Paulo Gallindo e Paulo Miyada. Organização do Instituto Tomie Ohtake. Espaço Cultural Porto Seguro, São Paulo, de 17 de fevereiro a 15 de abril de 2012.

sobre os autores

Paulo Miyada é arquiteto e urbanista pela FAU USP, onde cursa seu mestrado. Assistente de curadoria da 29ª Bienal de São Paulo, atualmente coordena o Núcleo de pesquisa e curadoria do Instituto Tomie Ohtake, atua como curador do programa Rumos do Itaú Cultural 2011-2112.

Paulo Gallina formou-se em História pela Universidade de São Paulo em 2009. É curador e pesquisador do Instituto Tomie Ohtake, participa do Grupo de estudos de crítica e curadoria da ECA-USP orientado por Tadeu Chiarelli e é crítico independente. Foi, entre 2009 e 2010, crítico residente do Ateliê OÇO em São Paulo, participou como crítico da exposição Dois Explícitos na Galeria quarta parede e desenvolve atualmente uma pesquisa a cerca das relações.