Ponto de ônibus em Curitiba. Como inovações, o acesso de deficientes a qualquer ônibus (sem adaptações especiais), o cobrador nos pontos e não dentro dos veículos e a possibilidade de baldeação sem pagar nova passagem

Foto Cintia Chamas

Abílio Guerra: Como todos fenômenos culturais, o paisagismo sofre influência direta das crenças e princípios de cada época. O paisagismo brasileiro da primeira metade do século 20, sob a tutela direta de Burle Marx, incorporou princípios estéticos da pintura abstrata vanguardista. Na segunda metade do século pudemos observar uma crescente invasão de preceitos ecológicos em todas as áreas do conhecimento. Creio que o paisagismo tenha sido diretamente atingido em cheio por esse fenômeno histórico e gostaria de saber sua opinião sobre isso.

José Tabacow: Olhei no dicionário o verbete ecologia, pela primeira vez, em 1968. Na época, pouquíssimas pessoas sabiam seu significado. Estranhamente, até hoje poucas sabem. Mas esta palavra, ao lado de outras como sustentabilidade e biodiversidade dão status a quem as pronuncia ou escreve. Elas estão prostituídas por acepções espúrias e deturpadas. Ou, mais simplesmente, emprestam seus significados como se fossem etiquetas que pudessem aumentar o valor daquilo que rotulam.

Veja, por exemplo, a misteriosa expressão “paisagismo ecológico”, tão comum hoje em dia. Nunca consegui saber o que vem a ser isso! As nebulosas explicações resumem-se a mencionar algo sobre uso de vegetação local. Ora, Burle Marx já propunha isso há muitos anos atrás, não como uma estratégia conservacionista, mas buscando relacionar visual e plasticamente sua composição com a paisagem circundante. Quando ele projetava o espaço urbano, nunca passava pela sua cabeça trazer a natureza para dentro da cidade. Comprova esta afirmativa seu conceito de paisagismo como “natureza ordenada pelo homem e para o homem”.

Cidade é habitat humano. Em conseqüência, deve ser entendida à luz da ecologia humana e da ecologia urbana. Nós, como muitas outras espécies animais, alteramos o meio em que vamos viver de acordo com nossas conveniências. O que deve ser discutido é de que forma estamos fazendo isso, se é boa ou não para os habitantes e para o ambiente.

A essa pseudo-preocupação com uma volta à natureza chamo de “pânico no galinheiro”. Por alguma razão, uma galinha se assunta e todas começam a correr em todas as direções, sem ao menos saberem o que está ocorrendo. Elas correm porque parece que, naquele momento, é a melhor coisa a fazer. Mas correm para onde se não sabem por quê, para quê e como sair?

Nas incontáveis reuniões que participei e participo a respeito de conservação nas cinco últimas décadas, um fato quase constante me chama a atenção: enquanto a discussão está num plano subjetivo, teórico, todos têm entusiásticas opiniões e posições. Entretanto, quando é chegada a hora de decisões, das definições que devem transformar toda aquela teoria em resultados concretos, poucos se arriscam a qualquer atitude, a qualquer proposta. Prevalece a idéia romântica de uma teórica volta do homem à natureza, como se fosse possível colocar os bilhões de habitantes do planeta em habitações “sustentáveis” – seja lá o que isso queira dizer – em lindas cidades onde prevalecem o verde, os passarinhos e as borboletas. Todos gostaríamos de uma situação assim, mas quantos Parques da Gleba E ou Parques do Flamengo existem? Os dois são exceções, verdadeiros bilhetes premiados que Fernando Chacel e Roberto Burle Marx conseguiram e, diga-se, souberam aproveitar.

Nenhuma das propostas que ouvi até hoje considerou, de forma abrangente, as dificuldades em que a humanidade se meteu. Não podemos parar de produzir automóveis sem gerar um enorme contingente de desempregados, mas cada vez temos menos espaço nas ruas, enquanto a frota cresce assustadoramente. Chegamos a uma situação tal que, se fôssemos atender às reais necessidades de estacionamentos para um parque urbano, a área disponível seria toda ocupada por vagas e o parque perderia o espaço e o sentido. Isso já acontece na maioria de nossas universidades, em que os campi são enormes estacionamentos onde os pedestres se esgueiram por entre os automóveis, numa situação em que não há convivência, não há convergência, não há cultura comunitária!

A verdade é que, em nossos dias, o automóvel prevalece sobre a pessoa. Decepam-se praças ou parques, para “melhorias nos sistemas viários”, como viadutos, túneis e outros que, em conjunto com os espaços ocupados por estacionamentos, encorajam cada vez mais o cidadão a usar seu automóvel e a ocupar, somente ele, 25m2 de preciosa área livre. E os espaços ainda desocupados são encarados como estoque de terrenos para usos estranhos aos seus objetivos. Usam-nos para colocar escolas, museus, postos de saúde e outros equipamentos, como se as praças e parques de uma cidade fossem necessidades secundárias, não espaços de lazer, de respiração, de criação de micro-climas ou de controle de adensamento e impermeabilização do solo.

Como paisagista, não acho que se deva conceber a cidade como uma oportunidade de contato do homem com a natureza. Acho patético ficarmos medindo quanto de área verde por habitante há numa cidade, se não temos sequer claro o conceito do que seja área verde. O número mágico de 12m2 por habitante, atribuído a uma recomendação da OMS – Organização Mundial de Saúde, nunca foi confirmado por alguma referência confiável. E ainda que o fosse, não seria aceitável por se constituir numa generalização. Será admissível aceitar que São Paulo, Manaus, Florianópolis ou Brasília têm as mesmas necessidades de áreas verdes, traduzidas por um número?

Acho que precisamos, com urgência redefinir as formas de organização urbana, não pensar apenas em generalizar soluções para velhos e persistentes problemas, mas encarar de frente fatos como a saturação de veículos, aos quais, estamos fechando os olhos como fazem os avestruzes.

A cidade de Curitiba foi um bom exemplo de uma proposta inovadora em transporte urbano. Mas isso se deve a uma proposta que levou em conta suas singularidades, procurando soluções específicas e não copiando modelos alienígenas. Do mesmo modo, não podemos pensar em resolver os problemas de outras cidades importando ou adaptando as soluções ali usadas.

Para que seja possível pensarmos novas propostas, uma primeira medida seria diminuir drasticamente o poder dos Prefeitos nas decisões que envolvem problemas urbanos. Ouvimos sempre o argumento de que as Prefeituras dispõem de técnicos em seus órgãos de planejamento. Mas na prática, eles têm papel meramente consultivo, sendo descartadas suas propostas quando elas não vêm de encontro aos interesses circunstanciais ou casuísticos dos níveis superiores de decisão, que são políticos como um fim e não como um meio. Por exemplo, é inaceitável que um prefeito como o do Rio de Janeiro tenha poderes para lotear parte do Parque do Flamengo, indo contra tudo e contra todos, contra a vontade dos moradores e contra o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, valendo-se, para isso, apenas de artifícios jurídicos, de uma obsessão insana e de suas prerrogativas quase ilimitadas que podem destruir, com uma canetada, esforços e investimentos de décadas.

Talvez minha indignação pareça não responder ao que me foi perguntado. Mas quando examino meus projetos e os de quase todos os paisagistas, vejo que as obras são extremamente sensíveis à insensibilidade, a maioria sendo deturpada e vilipendiada de forma rápida e sem uma avaliação mais séria de quanto custaram em termos econômicos e sociais ou porque foram feitas.

Penso que a situação que expus explica razoavelmente o processo de deterioração urbano-cultural que vivemos. Gostaria de reforçar minha convicção de que a cidade deve ser encarada como a morada dos homens. Aos habitantes deve ser dada prioridade, para que possam se deslocar, trabalhar e viver seus momentos de lazer em áreas abertas, sob a forma de praças, parques, esplanadas. No entanto, se alguém quiser contato com a natureza em seu estado original ou próximo, sugiro que faça como tantos, inclusive eu, que vamos lá em vez de pensar que seja possível trazê-la até nós.

AG: Um argumento muito utilizado por economistas e políticos, alguns deles com bons serviços prestados ao país, é que há uma certa injustiça histórica no fato de os países mais desenvolvidos terem destruído suas florestas quando não existia uma pressão da opinião pública impulsionada pelos grupos ecológicos. Puderam assim dinamizar suas economias e tornarem-se países ricos e hegemônicos no cenário político-econômico internacional. Desse ponto de vista, o movimento ecológico atual se constituiria – voluntária ou involuntariamente – em uma força de manutenção do atual status quo, inviabilizando o desenvolvimento das nações mais pobres. Trata-se de um argumento ideológico ou há algum fundo de verdade nisso?

JT: Talvez, mais do que ideológico, um pouco panfletário! É evidente que as diferenças de referências e épocas de destruição têm que ser consideradas nesta análise. A Europa e os Estados Unidos tiveram seus ambientes destruídos, cada qual a seu tempo, numa situação histórica em que os padrões de conservação eram diferentes das atuais e, principalmente, por uma população mais homogeneamente distribuída pelo território. Enquanto isso acontecia, aqui no Brasil destruímos as florestas atlânticas, porque estávamos comprimidos pela serra do Mar, concentrados no litoral durante os séculos da colônia e do império. Ainda não havia começado a exploração do hinterland propriamente. Os grandes biomas interioranos ainda expressivos (amazônia, cerrado, caatingas) restaram porque não havia então quem os destruísse, a não ser os índios, cujo poder de alteração ambiental sempre foi cultural e materialmente muito menor. Ainda reforçando esta idéia, o biólogo Jared Diamond mostra, em seu livro Colapso (3), que alguns países, como o Haiti, Ruanda e o Iraque, destruíram seus recursos naturais e chegaram a níveis de pobreza e conflitos políticos insuportáveis. O mesmo aconteceu no Brasil, durante o ciclo do café, que nos legou desolação e decadência sócio-ambiental no vale do Paraíba.

Mas as idéias de conservação hoje, são outras! Alguns pequenos exemplos podem ilustrar bem o que quero dizer. Veja a Casa da Cascata, ícone da arquitetura de Frank Lloyd Wright, à luz do Código Florestal Brasileiro: ilegal, porque fere o princípio de proteção das matas ciliares! Examine a coleção de plantas autóctones do Sítio Roberto Burle Marx: também ilegal, por desconsiderar toda a legislação de coleta e tráfico de germoplasma! Claro, estou forçando em nome da compreensão de meu argumento. Mas não vejo sentido em comparar o que se fez de destruição em outros locais, em outras épocas e sob outras circunstâncias com o que se faz hoje, quando se deve considerar, aqui no Brasil ou em qualquer outro país, o desenvolvimento da ciência e do conhecimento e, principalmente a experiência aprendida com os erros do passado.

Mas também estou longe de dizer que tal situação deva significar uma condenação a permanecer no status atual! O homem tem inteligência e conhecimento científico para traçar um caminho que leve ao desenvolvimento sem ter que pagar um custo ambiental tão alto quanto o que vinha ocorrendo, em função de estratégias imediatistas e inconseqüentes, que emanavam de circunstâncias casuísticas e não da ampla base que a ciência pode proporcionar, consubstanciando decisões políticas. Mais exemplos? O saudoso biólogo José Márcio Ayres, de incontestável competência, realizou estudo que mostra, na Amazônia, uma coincidência alarmante entre as curvas de desenvolvimento econômico e da destruição florestal. Em outras palavras: historicamente, a cada surto de crescimento econômico ali, correspondeu um incremento na velocidade de destruição do ambiente!

Paralelamente, a heterogeneidade dos grupos ecológicos punha em cheque a credibilidade da chamada maioria silenciosa, indecisa ou omissa, em função de alas catastrofistas que, por pouca razão, vaticinavam, de forma leviana ou precipitada, previsões não comprováveis! Tornava-se, assim, difícil separar o joio do trigo, confundindo a opinião pública. Ao contrário, juntava-se a sopa com o mel, prato feito para a imprensa, que precisa permanentemente de líderes e de catástrofes! Mais exemplos: Chico Mendes, líder seringueiro cuja única aproximação com o movimento ambientalista foi procurar apoio financeiro em um evento de conservação, virou símbolo da luta pela natureza, embora suas atenções estivessem muito mais voltadas para as causas sindicalistas. Envolvido de roldão pelo “ecologismo” de plantão então vigente, acabou tendo sua participação distorcida, sendo hoje freqüentes as cidades que têm um “Parque Chico Mendes” vinculado à temática conservacionista. Não se trata aqui de retórica iconoclasta, mas de simples constatação de como se criam e se consomem as famas.

Outro exemplo: Por volta de 1992, a imprensa anunciou, com grande alarde, que o El Niño, naquele ano, traria conseqüências terríveis. Em Florianópolis, onde vivo, falava-se que os turistas não viriam no verão em função das fortes chuvas previstas. O prejuízo seria enorme, levando à falência tantos quantos se prepararam para a estação. Haveria enchentes e os efeitos eram imprevisíveis! Bem, além de não ter ocorrido qualquer coisa de mais séria, todos os argentinos vieram e, adicionalmente, a safra de maçãs do Planalto Catarinense, na época foi maior que a normal, em função do aumento das chuvas. Mas não foi dado grande destaque a esta notícia , provavelmente porque a imprensa já se ocupava da catástrofe seguinte! A conseqüência daquela gritaria estéril foi apenas descrédito.

Felizmente, esta linha leviana de atuação vem perdendo força, restringindo-se a pequenos grupos dispersos, enquanto ONGs de cunho científico e agindo com seriedade vão invertendo, pouco a pouco, a situação, fato comprovado pela própria mudança de paradigmas que menciono acima.

nota

3

DIAMOND, Jared. Colapso. Rio de Janeiro, Record, 2005.

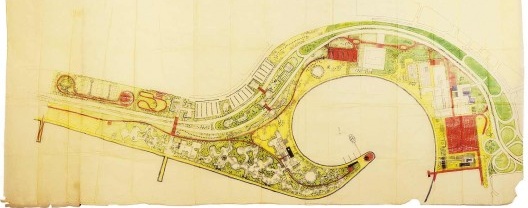

Parque do Flamengo, projeto original de Burle Marx. O que era, no projeto, um simples trapiche, tornou-se marina por uma canetada do General Figueiredo, atropelando o IPHAN e o intituto do tombamento. Atualmente, nova canetada, desta vez do Prefeito Cézar