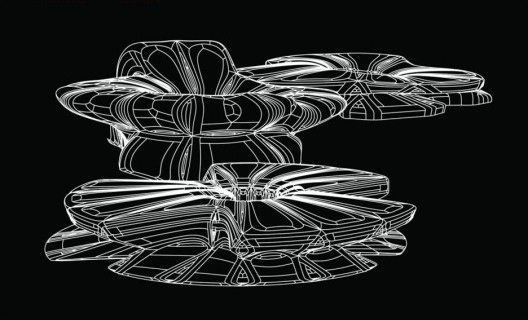

Changsha Cultural Complex, SUBDV [divulgação]

Gabriela Celani e Maycon Sedrez:Havia também pessoas da área de matemática e computação nessa equipe trabalhando na A.A.?

Anne Save de Beaurecueil: Não na equipe, diretamente, mas dentro do Specialist Modeling Group (SMG) do escritório de Norman Foster. Havia, por exemplo, o Hugh Whitehead. que começou o SMG., o Robert Aish, que criou o Generative Components, e o filho dele, Frank Aish, que ainda trabalha com o Norman Foster. A pessoa do SMG com quem trabalhamos era o Adam Davis, que estudou matemática antes e depois fez arquitetura no Institute of Architecture de Penn (University of Pennsylvania). Começamos com o Generative Components, mas depois o Grasshopper virou uma ferramenta importante nos anos de 2008-2009. Gostamos de Rhino, pois facilita a fabricação digital. Tudo começava no Generative Components, no Maya, mas tudo tinha de ser finalizado no Rhino. Com o Grasshopper podíamos fazer tudo no Rhino.

Uma coisa boa na A.A., que ajudou nossa pesquisa, foi trabalhar diretamente com engenheiros dos escritórios Buro Happold e Arup. Além disso, podíamos contar com pessoas do Specialist Modeling Group de Norman Foster, que ofereciam workshops de Generative Components. Nessa época, antes de 2008, algumas grandes empresas inglesas estavam colaborando muito com as universidades. Era uma maneira de desenvolver pesquisa.

GC e MS: Quer dizer que, como professora de projeto, você tem tido melhores resultados com o Grasshopper do que você tinha com antes com o Generative Components?

ASB: Não sei. Bons resultados não estão ligados ao software usado. O que é mais importante é a criatividade e a inteligência do design. A última vez que nós usamos o Generative Components os alunos fizeram projetos muito legais. Nós nunca ensinamos somente um software; oferecíamos workshops e os alunos escolhiam; o software não era a coisa mais importante. Muitas coisas eram feitas a mão, mas quase todo mundo no studio tentava usar softwares paramétricos ao menos para a parte inicial do projeto. Na A.A. dá-se muita independência aos alunos. Por exemplo, se eles querem usar apenas Excell e FormZ, eles podem. Mas eles precisam ter o mesmo rigor, produzir o mesmo tipo de experimentações e obter a mesma qualidade de resultados que se estivessem usando os programas mais sofisticados. Dentro do Unit [disciplina de projeto] oferecíamos workshops, mas, além disso, os alunos tinham cursos de Media Studies de seis semanas, e outros workshops de um dia para aprender a usar os programas. Apesar da disciplina de projeto ter apenas duas aulas semanais, os alunos trabalhavam muito fora do horário de aula. O treinamento de Grasshopper e de Generative Components, por exemplo, era dado era um Sábado ou em sessões à noite, para podermos ter os professores do Foster, pois eles não tinham disponibilidade para vir durante o dia. Eu também participava com os alunos, para ir aprendendo. Comecei ensinando o que eu já conhecia, mas depois convidei pessoas de fora e fui avançando meu conhecimento.

GC e MS: É interessante ter as oficinas em paralelo com o desenvolvimento do processo. Você acha que em algum momento a falta de conhecimento das ferramentas prejudicava o desenvolvimento do projeto na disciplina?

ASB: No início, como em todo lugar, as pessoas acham muito difícil aprender tudo. Nós dizemos que as primeiras quatro semanas de aula são o bootcamp, o treinamento básico. Mas como os alunos da AA fazem poucas disciplinas - história, matemática e estrutura, matérias com menor carga horária - eles têm mais tempo para se dedicar à disciplina de projeto, especialmente no início do ano, para aprender a usar os programas. Nós também trabalhávamos muito com os engenheiros e com o diretor do programa de Sustainable Environmental Design, Simos Yannas para ajudar a desenvolver as partes mais técnicas dos projetos.

Quando dávamos aula no Pratt, em Nova Iorque, éramos mais ditadores; todos os alunos deviam seguir nossa metodologia. Mas na A.A. precisávamos ser mais abertos. Isso funciona muito bem para alunos bons; eles encontram a sua própria maneira de trabalhar dentro do framework que nós oferecemos. Eles sabem o que você está propondo em termos de uma estrutura, mas eles fazem coisas que lhes interessam, encontrando outras forças e influências. Eu e Franklin gostamos disso; quando temos alunos bons funciona muito bem. Por outro lado, quando tínhamos alunos que queriam um projeto muito fora da realidade, era mais difícil. Nós os aconselhávamos a elaborar uma estrutura ou a seguir nossa sugestão, pois sabíamos que iria funcionar. Essa é a coisa mais difícil da A.A.: você tem toda a liberdade de propor o que quer, de fazer o que quiser com os alunos, ninguém te fala nada em termos do que fazer, mas no fim do ano você não tem direito de mudar a banca, que é escolhida pelo diretor. Na banca sempre há alguém que simpatiza com a pesquisa e alguém que pode ser totalmente contra. Esses três ou quatro professores convidados decidem se o aluno é aprovado ou não. Não havia notas A, B ou C; apenas pass ou fail, e às vezes era muito difícil. No fim do ano os alunos precisavam saber explicar os projetos de uma maneira que os professores entendessem, tratando dos assuntos que interessavam a eles; assuntos mais gerais, mais ligados a questões urbanas. Isso era muito bom, pois tínhamos a oportunidade de fazer uma coisa bem focada na nossa pesquisa, mas também éramos forçados a pensar em outros aspectos. Enfim, era sempre como uma luta para defender a nossa pesquisa, e isso nos ajudou a avançar, porque aprendemos como argumentar melhor. Em Nova Iorque era muito fácil: convidávamos para a banca final todos os nossos amigos, nossos antigos professores... era quase como uma festa. Era bom, mas às vezes não havia crítica. As pessoas eram muito diplomáticas. Na A.A. eu acabei me tornando mais crítica com os alunos.