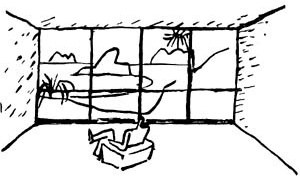

O que era a paisagem para os modernos e o que nos deixaram como herança? A modernidade construiu e institui a noção de paisagem-objeto, um tipo de paisagem que se olha, se usa e se explora, porém com o qual jamais se estabelece uma relação de igualdade. Olha-se: a paisagem é contemplada nesse peep-show paisagístico desenhado tantas vezes por Le Corbusier; um senhor – o homem tipo – sentado e a janela enquadrando as sensuais curvas da topografia do Rio de Janeiro. Uma posição asséptica, estática e contemplativa, que materializa um domínio sem possessão. Todas as referências mais rançosas de gênero, topológicas e inclusive eróticas estão presentes. Usa-se: de fato, o sujeito que olha também descende desse disco voador–peep-show no qual vive e usa a paisagem, precisa apreendê-lo de vez em quando. Porém não está interessado, nem sequer sabe que poderia estar, numa comunhão ou num intercâmbio, em estabelecer uma conversa: como o proprietário da terra estabelece a relação de senhorio ao comprar o que deseja para satisfazer-se na posse. Já no século XVIII dizia Alexander Pope: “escuta os caracteres do lugar”. Mas essa verdadeira invenção pitoresca – que os lugares têm voz e nos falam, dizendo-nos o que esperam ser, o que precisam ou não – tristemente se desenvolveu somente como pura visibilidade, como maquilagem, pelo menos a partir de Repton. A visibilidade deu lugar à privatização, à posse, e hoje vemos a dupla patética conseqüência: a ocupação de edifícios sem recuo com micro porções caríssimas de posse sem comunhão e os parques temáticos que escravizam os não-humanos obrigando-os fazer o que não devem, exatamente como a fera no circo ou no zoológico, seus irmãos gêmeos.

Explora-se: como não fala nem pensa, nem tem vida, o sujeito moderno depois de olhar e usar, explora, ascende a uma posição grosseira diante da paisagem, estraga tudo e extrai pequenos benefícios instantâneos. A terra jamais tinha sido violentada tão sistematicamente como no século da modernidade com fins tão exclusivamente mercantis. Já não é o lugar o que carece de genius loci, mas o planeta ou o cosmo. Quem pode olhar para o céu e não ver a ameaça do superaquecimento, ou pensar nos desacordos de Kyoto, ou na guerra pelo domínio militar do espaço, em vez daquelas estrelas cintilantes que tantas emoções sublimes davam aos adolescentes de Hollywood?

Alguns modernos acreditaram que a noção de paisagem era demasiadamente decadente e aristocrática – “pitoresca”, diziam com desprezo não dissimulado – e encheram suas bocas com uma acepção que consideravam superior por ser cientificista: o “território”. Porém, se enganaram duplamente, pois na realidade escondiam outra projeção sobre o meio físico, de raiz ilustrada e cuja distância e ausência de comunicação era ainda mais evidente – o território é sempre o meio físico visto de um ponto de vista superior, em planta, sob a vista de pássaro, suficientemente longe para poder abstraí-lo, tornando-o silencioso, mudo, para poder utilizá-lo para interesses alheios – outro mecanismo de objetualizar, coisificar, chamado urbanismo. E sua presunção de cientificismo era ridiculamente antiga: se algo evoluiu no olhar cientifico, desde a invenção do laboratório e das técnicas de observação empírica, é a abolição do plano geral. Vistos desde cima, em planta, sem escala, não somente os humanos se transformam em objetos, mas nós humanos equiparados a formigas ficamos reduzidos a movimentos compulsivos sem experiência nem subjetividade: prontos para uma macro-exploração.

O que aprendemos (nós, os que aspiramos viver numa nova sociedade mais evoluída)? Ao menos duas coisas: uma, evidente, que é necessário desenvolver outra relação entre os humanos e o mundo físico, uma relação na qual este passa de objeto a sujeito, não porque deixemos de sê-lo, mas porque aprendemos a ouvir e a falar. Dizer isso significa que a paisagem nos constrói e nos escuta, que é necessário atravessar uma profunda mutação para poder depois restabelecer algo como uma comunicação democrática e afetiva entre os humanos e as coisas, os humanos e os não-humanos, uma idéia com conseqüências que ultrapassam amplamente o mundo disciplinar ou paisagístico para por em primeiro lugar o plano político (Politiques de la nature é o preciso titulo de um livro de Bruno Latour).

Isso não é casual: trata-se de restabelecer o marco do espaço público da sociedade contemporânea, o espaço por excelência da polis. A paisagem não é mais esse bonito fundo sobre o qual se destacam belos objetos escultóricos chamados de arquitetura, mas o lugar no qual pode instalar-se uma nova relação entre os não-humanos e os humanos: um fórum cósmico onde devemos reescrever toda a herança recebida; a democracia estendida às coisas, em novo pacto. O paisagista é hoje aquele que atravessa a redoma, se projeta no meio, escuta e lhe fala, deixando-se assim construir através de si outra dimensão do público mais abrangente e, por que não, delirante, pois não há modelos, ou pior, toda evocação de modelos nos devolverá instantaneamente à posição inicial, a paisagem-objeto.

Segunda conseqüência: já não há natureza, ao menos como se entendia antes dos modernos, a parte selvagem e virgem do “ali fora”. Ali fora existe um conglomerado, a herança moderna, um mundo no qual a natureza e artifício aparecem misturados e envoltos por um mundo vetorial e telemático – o jardim moderno. O mundo é um jardim construído pela modernidade, um jardim estupefaciente, desolador e sublime, cuja variedade e intrincamento tipicamente pitorescos estão feitos de contrastes nunca antes imaginados, uma paisagem na qual as chaminés de Auschwitz se misturam com o rastro catastrófico da Apolo XIII, e o fungo de Nagasaki com o das torres gêmeas, mas também onde os parques nacionais e as reservas da biosfera, convertidos num bem escasso, passaram a ser os santuários onde se desenvolvem as novas liturgias civis. Herdamos outra natureza, a soma da exploração moderna e os restos devastados, uma segunda natureza que tem sua própria beleza e suas próprias leis, um mundo entrópico e de extrema fragilidade, onde inclusive a consciência do efeito borboleta (1) parece ampliar-se.

Os dois pontos anteriores nos obrigam a colocarmos finalmente duas perguntas muito pragmáticas:

1 – Como se forma um paisagista? Em primeiro lugar, nunca mais sob os métodos dicotômicos modernos – o arquiteto dedicado ao artificial, ao cheio, e os paisagistas ao vazio, o ying e o yang, uma concepção própria de mentes modernas nas quais indústria e natureza eram antitéticas. Quando corresponde aos não-humanos fazer ouvir a sua voz no espaço público da cidade global, é perda de tempo continuar estancado ali. Não existe esse paisagismo-lixo, verdadeiro resto da boa consciência compassiva burguesa, puro século XIX, um “mimo”. Só podemos imaginar, talvez, outra posição das coisas, uma sobre a outra ou depois da outra, imaginar o sujeito-paisagem como a aprendizagem mais complexa, reclamando uma travessia de iniciação para a compreensão do verdadeiro monumento a ser construído: o espaço público contemporâneo. Uma travessia aonde o artificial, a arquitetura, seria somente um passo preparatório, o “primeiro passo”. É urgente, e todas as escolas européias e americanas que acreditam na sua função universal e formadora atualmente o estão fazendo, estudar como se poderia conseguir uma nova integração (isso não é conjuntural, ou uma pequena mudança de planos de estudo, porém a verdadeira substituição do edifício ideológico da modernidade por um novo: uma revolução dos métodos, saberes e objetivos, uma mudança epistemológica sobre a qual poucos têm tomado consciência por aqui).

2 – Como evitar a paralisia? Para definir esse espaço público, dos não-humanos e humanos, ou nos lançamos ao vazio num exercício de puro delírio, ou nos apoiamos em três pernas. A primeira seria estudar com atenção as duas origens, antes e depois da modernidade – momento em que se sentiu a necessidade de definir uma beleza e uma concepção estética que identificava o natural e o artificial, que permitia julgar igualmente uma construção e uma montanha, um rio e uma estrada: a elástica noção do pitoresco, remanescente através da modernidade, tão desprezada e hoje resgatada por muitos como o primeiro passo de uma relação mais satisfatória entre natureza e artifício, um ponto de arranque que se anunciou na invenção do gênio do lugar. A segunda perna seria estudar as potências estéticas e heurísticas dessa segunda natureza, ou conglomerado, deixada como herança pelos modernos: Robert Smithson e suas paisagens entrópicas, as heterotopias de Foucault, o parlamento de humanos e não-humanos que constrói Latour... A terceira perna é o presente imediato, nossa ciência, nossa tecnologia, nosso pensamento, nossa arte; as formas nas quais restituímos coletivamente não somente a noção de natureza mas também nossa relação com ela. As três pernas são boas âncoras, tão boas como a atual aventura marciana na qual ainda é incerto quem olha quem, o Spirit ou a pedra Adirondack, um mundo sem sujeitos e objetos, feito de forças das quais somente agora começamos a vislumbrar a magnitude e seu alcance sobre nós mesmos.

nota

1

Nota do editor – Até 1960, o meteorologista Edward Lorenz se dedicava a estudar o comportamento da atmosfera, tratando de encontrar um modelo matemático, um conjunto de equações que permitisse prever a partir de variáveis simples, mediante simulações de computador, o comportamento de grandes massas de ar, ou seja, que permitisse fazer previsões climatológicas. Lorenz realizou várias aproximações até que conseguiu ajustar o modelo a partir da influência de três variáveis que expressam como mudam ao longo do tempo a velocidade e a temperatura do ar. O modelo se materializou em três equações matemáticas, bastante simples, conhecidas hoje em dia, como modelo de Lorenz. Mas Lorenz teve uma grande surpresa quando observou que pequenas diferenças nos dados de partida (algo aparentemente tão simples como utilizar 3 ou 6 casas decimais) implicavam em grandes diferenças nas previsões do modelo. De tal forma que qualquer pequena perturbação, ou erro, nas condições iniciais do sistema pode ter uma grande influência sobre o resultado final. De tal forma que se tornava muito difícil fazer previsões climatológicas em longo prazo. Os dados empíricos que proporcionam as estações meteorológicas contêm erros inevitáveis, mesmo que seja apenas porque existe um número limitado de observatórios incapazes de cobrir todos os pontos de nosso planeta. Isto faz com que as previsões vão se desviando em relação ao comportamento real do sistema. Lorenz tentou explicar esta idéia com um exemplo hipotético. Sugeriu que imaginássemos um meteorologista que conseguisse fazer una previsão muito exata do comportamento da atmosfera, mediante cálculos muito precisos e a partir de dados muito exatos. Poderia se ver diante de uma previsão totalmente equivocada por não ter levado em conta o bater de asas de uma borboleta no outro lado do planeta. Esse simples bater de asas poderia introduzir perturbações no sistema que levaram à previsão de uma tormenta! Daí surgiu a expressão “efeito borboleta” que, desde então, deu lugar a muitas variantes e recriações. Denomina-se, portanto, “efeito borboleta” a amplificação de erros que podem aparecer no comportamento de um sistema complexo. Ou seja, o “efeito borboleta” é uma das características do comportamento de um sistema caótico, no qual as variáveis mudam de forma complexa e errática, tornando impossível fazer previsões além de um determinado ponto, que recebe o nome de horizonte de previsões. [Fonte: El efecto mariposa, M. A. Gómez. In El rincón de la ciencia, n. 19, diciembre 2002.

sobre o autor

Iñaki Abalos é catedrático e professor de Construção na Escola de Arquitetura de Madrid durante o período 1984-1988. É associado a Juan Herreros desde 1984 e são autores de "Le Corbusier. Rascacielos", "Técnica y Arquitectura en la Ciudad Contemporánea" (edição em inglês sob o título "Tower and Office") e “Natural-Artificial”. A obra da dupla, premiada diversas vezes, foi publicada em monografia da Gustavo Gili, resenhada por revistas especializadas e participado de exposições individuais e coletivas, como a organizada pelo MoMA com o título "Light Construction" (Nova York, 1995) e “New Trends of Architecture 2002 (Tóquio, 2002)

![Pedra Adirondack, em Marte [http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/718a_arq049-00-02.jpg)

![Robô Spirit em Marte [http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/718a_arq049-00-03.jpg)

![Partially Buried Woodshed. Robert Smithson. Kent State University, Kent, Ohio, jan. 1970 [http://www.robertsmithson.com/]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/grid_9/718a_arq049-00-04.jpg)

![Pedra Adirondack, em Marte [http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/718a_arq049-00-02.jpg)

![Robô Spirit em Marte [http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/718a_arq049-00-03.jpg)

![Partially Buried Woodshed. Robert Smithson. Kent State University, Kent, Ohio, jan. 1970 [http://www.robertsmithson.com/]](https://vitruvius.com.br/media/images/magazines/gallery_thumb/718a_arq049-00-04.jpg)