É possível considerar que a construção arquitetônica e seus elementos transmitam significados? Ou que possam ser interpretados de formas diferentes de acordo com suas combinações? A análise de obras de arte se utiliza da leitura e interpretação de signos figurativos e suas relações para sintetizá-los em uma mensagem coesa que, em muitos casos, demonstra sua intenção, genealogia e referências. Por outro lado, trata-se de signos que representam objetos no mundo, ou ideias associadas a eles, que podem ou não evidenciar a arbitrariedade desses significados e suas relações com conceitos mais abrangentes. Ainda assim, a interpretação da obra de arte articula conceito e representação para se referir a ocorrências mundanas. Por que a arquitetura não seria passível de leitura pelo mesmo processo?

Este exercício de transmutação entre palavras e seus significados para formas e signos pode ser aplicado à produção de Aldo Rossi. Ao longo de sua carreira, Rossi compilou um conjunto de formas que são postas em relação e repetidas por seus projetos, em diferentes locais e com diferentes programas, como uma construção de vocabulário próprio, à maneira de uma pesquisa artística — Tunga seria um exemplo de artista com uma seleção de elementos recorrentes e relacionados entre si, sempre a explorar, ao mesmo tempo em que constrói, uma linguagem própria. Esse léxico relativamente restrito e exaustivamente repetido busca relacionar forma, passado e realidade. Arquitetura, para Rossi, se faz com base na construção lógica entre esses três fatores (1).

A construção de vocabulário rossiano inicia-se em um conceito controverso da disciplina arquitetônica: o tipo. Na segunda meta-de do século 20, a tipologia assumiu um papel de destaque na discussão da arquitetura. Em favor da tipologia, Alan Colquhoun (2) defende que a atribuição de significado às formas ditas tradicionais — e portanto, tipológicas — é fruto de certas associações inconscientes, baseadas no contexto cultural em que surgiram. A tipologia não é resultado de uma operação racional e científica, mas se dá como conhecimento histórico e repertório de representação acumulados.

Já Aldo Rossi, um dos protagonistas entre os defensores do tipo arquitetônico, usa esse conceito como método analítico e ferramenta projetual. Ao contrário de Colquhoun, Rossi atribui ao tipo o valor de constante mensurável, o que permitiria a concepção de projetos como o resultado lógico de uma fórmula cujas variáveis seriam contexto cultural, local e forma, excluindo-se questões funcionais. Essa atitude, além de propor uma chave de leitura para os estudos de morfologia, também inclui a arquitetura no campo científico, susceptível a medições e constantes aplica-das às formas e volumes, como que matematicamente. Essa é a ambição mais ousada e frágil de Rossi. O italiano tenta transformar a profissão, retomar a linguagem essencial da arquitetura — ao modo iluminista — e refazer um léxico que estava em disputa e, entre 1950 e 1970, essencialmente indefinido (3). Nesse período, a arquitetura esmiuçava questões formais com seus respectivos significados, ou aqueles que lhe atribuíam. Colquhoun emparelha a arquitetura à linguagem, propondo que as manifestações desses campos se dão através de um sistema complexo de representação do mundo fenomênico. Para a linguagem, a comunicação e denominação do mundo; para a arquitetura, determinadas soluções formais para determinadas necessidades.

A noção de tipo rossiano, contudo, possui uma espécie de genealogia, baseada na definição de Quatremère de Quincy, citada tanto por Giulio Carlo Argan como pelo próprio Rossi. O tipo arquitetônico de Aldo Rossi retoma o ideal iluminista de que a cidade possua um aspecto formal que, de certa forma, reproduza a ordem social (4). Quer dizer, essa proposição já implica a sobreposição de um conceito abstrato a uma imagem, que por sua vez, corresponde a um objeto real. É uma forma de categorização. A leitura da produção de Aldo Rossi depende, portanto, da significação primeira, mas parcial, do tipo:

TIPO s.m.

1 QUINCY A palavra “tipo” não representa tanto a imagem de uma coisa a ser copiada ou imitada perfeitamente quanto a ideia de um elemento que deve, ele mesmo, servir de regra ao modelo. […] O modelo, entendido segundo a execução prática da arte, é um objeto que se deve repetir tal como é; o tipo “é”, pelo contrário, um objeto, segundo o qual cada um pode conceber obras, que não se assemelharão entre si. Tudo é preciso e dado no modelo; tudo é mais ou menos vago no “tipo” (5).

2 ARGAN No processo de comparação e justaposição de formas individuais para determinar o “tipo”, são eliminadas as características particulares de cada prédio, permanecendo apenas aquelas que são comuns a todas as unidades da série. Portanto, o “tipo” se constitui pela redução de um complexo de variantes formais à forma básica comum (6).

3 ROSSI O tipo vai se constituindo, pois, de acordo com as necessidades e com as aspirações de beleza; único mas variadíssimo em sociedades diferentes, ele está ligado à forma e ao modo de vida. […] Penso, pois, no conceito de tipo como algo permanente e complexo, um enunciado lógico que está antes da forma e que a constitui. […] [Nenhum] tipo se identifica com uma forma, mesmo sendo todas as formas arquitetônicas redutíveis a tipos (7).

Se o tipo se refere a um “enunciado lógico” que precede a forma, significa dizer que está intrinsecamente atrelado à essência da disciplina. Desse modo, a arquitetura passa a ganhar autonomia, e poderia transcender até mesmo a história e a cultura. Essa autonomia deve ser entendida como um funcionamento próprio e fechado na lógica interna da disciplina, com regras próprias (8). Embora essa lógica tenha relação com com o momento histórico e cultural, ela os extrapola, e se refere ao objeto, forma ou construção como a coisa em si (9). Colquhoun reitera a constituição cultural do tipo, afirmando que as formas são desprovidas de significação, meras unidades significantes disponíveis para receber significados variados de acordo com o contexto cultural. De qualquer modo, a arquitetura acaba reduzida a signos sem vínculo com significados específicos, mas passíveis de reorganização.

Aldo Rossi faz uso de um conjunto dessas unidades significantes para compor seu vocabulário arquitetônico. Numa primeira aproximação a esse léxico, convém destacar três, de forma a comprovar o hermetismo de sua linguagem, procurando apoiar-se em definições mais gerais e precedentes, que certamente informam sua prática.

CUBO s.m.

1 HOUAISS GEOM. Sólido composto de seis faces quadradas de igual tamanho, formando um hexaedro 1.1 p.ext. qualquer objeto com formato semelhante ao desse sólido (10).

2 CHING SÓLIDOS PRIMÁRIOS Um sólido prismático delimitado por seis quadrados iguais, sendo reto o ângulo formado por quaisquer dois deles que sejam adjacentes. Devido à igualdade de suas dimensões, o cubo é uma forma estática, destituída de movimento ou direção evidentes. Constitui uma forma estável, exceto quando apoiada em uma de suas arestas ou lados. Embora seu perfil angular seja afetado pelo nosso ponto de vista, o cubo permanece uma forma altamente reconhecível (11).

3 ROSSI O volume cúbico […] tem a aparência de uma casa sem piso e sem cobertura. […] [Esta] é a casa dos mortos e, em termos arquitetônicos, é incompleta e abandonada, e portanto, análoga à morte (12).

No Monumento alla Resistenza em Cuneo, de 1962, Rossi, juntamente com Luca Meda, se utiliza desta forma geométrica como uma abstração da arquitetura. O projeto do monumento abrange a intenção volível (13) e artística que um marco como esse sugere. Volível porque se pretende uma rememoração de uma ocorrência, destinada aos séculos seguintes, e artística porque é projetado de forma a envolver o observador, à maneira de uma instalação, emocionando-o.

Monumento alla Resistenza, Cuneo, Itália, 1962

Elaboração Helena Miazaki da Costa Tourinho

O monumento de Cuneo faz o visitante entrar na construção por um rasgo em sua base, e subir por um lance de escadas sem que saiba o que vai encontrar. É um recurso de desorientação eficiente. A chegada à plataforma do monumento inunda o visitante com a iluminação e contato direto com o céu, já que o edifício é desprovido de cobertura. Na parede oposta, abre-se uma fresta estreita, com vista para as montanhas. As aberturas localizam o visitante minimamente, mas fornecem visões parciais da paisagem, fragmentando-a e reforçando as lacunas a serem completadas e associadas pelo visitante à sua maneira.

A dissociação do espectador e seu entorno, bem como a visão parcial e desorientada da paisagem são operações relativamente comuns à prática projetual de Rossi, indicando, possivelmente, o prelúdio da noção de arquitetura analógica, em que a construção era resultado — e resultava — de associações e correspondências de formas, repertórios visuais e memórias (14). Essa fragmentação permite ao arquiteto e ao ocupante do espaço sobrepor locais ou tempos distintos. Por exemplo, a visão parcial da paisagem pode fazer ressurgir uma memória do observador, causando-lhe um estranhamento espaço-temporal. Nessa confusão momentânea, em termos conceituais, é possível dizer que há um deslocamento da arquitetura, e uma transcendência do fato construído a outro contexto, local e recorte temporal. Essa leitura é tangente à arte contemporânea, e provavelmente se afasta dos preceitos de Rossi. Contudo, não deixa de ser uma leitura possível.

A mesma forma é usada no Cemitério de San Cataldo, em Modena. O cubo tem destaque no projeto do cemitério, evoca o monumento de Cuneo, e define o início do eixo central do complexo. Inicialmente previsto como santuário, o cubo de San Cataldo também é desprovido de cobertura, e suas paredes são perfuradas por aberturas quadradas, que também permitem uma visão parcial da paisagem. Em ambos casos, existe uma teatralidade que força o rompimento com o mundo exterior, um isolamento que apequena o ocupante, e a concessão de aberturas visuais que podem orientar o observador, mas que são fragmentadas e apenas entrevistas.

Rafael Moneo diz sobre Cuneo: “somente quando chega-mos à inesperada plataforma, o espaço se abre, e nos encontra-mos sozinhos diante do céu. Mas, uma vez lá, apresenta-se a fenda que restabelece contato com o mundo exterior” (15). Na leitura do monumento de Cuneo, o céu é elemento transcendente e massacrante, no sentido de escala, ampliando-se sobre o observador. Em San Cataldo, não só o cubo se deixa oprimir pela presença do céu, mas o cemitério como um todo mantêm-se à mercê de sua grandiosidade. Existe uma relação com o tempo, que implica a noção de permanência, enquanto a vida humana é transitória e curta, dentro do fluxo contínuo da história.

Em San Cataldo, Rossi compara o cubo a uma casa abandonada. A sobreposição casa-túmulo busca comunicar o sentimento de pesar que uma ruptura como a morte causa. Mesmo com a descrição quase inteiramente técnica do projeto, Rossi se vale de exemplos clássicos de cemitérios para recuperar certa reverência dos rituais fúnebres através das construções. O arquiteto tenta retomar, com sua arquitetura, a representação da ordem social, como o Iluminismo. Na análise de Tafuri e Dal Co a respeito da sua produção, existe em sua arquitetura um pesar nostálgico por uma linguagem há muito desaparecida (16). Rossi tenta incessantemente retomar a ordem lógica perdida da linguagem arquitetônica. A casa abandonada passa a ser representante do limiar vida-morte e torna-se receptáculo para as memórias da perda, sem se tornar ruína (17).

A relação com a casa permite ainda uma leitura aprimorada em termos de significação. As categorias residencial e monumental estão entre os elementos primários da cidade rossiana, aqueles que constroem a cidade, ao mesmo tempo em que são construídos por ela. Seria o equivalente a dizer que não existe cidade sem a presença da residência ou monumentos. Adolf Loos trata o túmulo como monumento, capaz de emocionar seu observador, e fixa-o como representante da própria disciplina arquitetura (18). Ao manter-se atrelado ao signo-neutro como possibilidade de construção de significado, Rossi permite uma interseção interessante de dois conjuntos que estavam separados: o cubo funde as duas tipologias primordiais em uma única construção.

CONE s.m.

1 HOUAISS GEOM Lugar geométrico das retas (geratrizes) de um espaço, que une todos os pontos de uma linha (diretriz) a um dado ponto do espaço (vértice).

2 GEOM Sólido limitado por uma superfície cônica e por um plano secante (base), que contém a curva diretriz. <o volume de um c.> (19).

3 CHING SÓLIDOS PRIMÁRIOS Um sólido gerado pela revolução de um triângulo retângulo sobre um de seus catetos. Como o cilindro, o cone constitui uma forma altamente estável quando repousa sobre sua base circular, e instável quando seu eixo vertical é inclinado ou virado de cabeça para baixo. Pode também repousar sobre seu vértice, em estado precário de equilíbrio. c. truncado que tem o topo, o vértice ou a extremidade cortados por um plano, esp. um plano paralelo à base (20).

4 ROSSI O cone que cobre a vala comum como uma chaminé é conectado ao caminho central que corre pela espinha dorsal dos ossários (21).

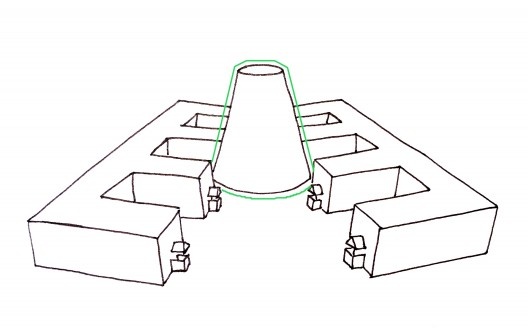

Como homem do século 20, admirador da arquitetura iluminista e tributário da modernidade advinda da Revolução Industrial, Rossi faz uso do cone — por vezes completo, por vezes truncado — como um de seus vocábulos, saturando, ao mesmo tempo que esvazia, seu significado.

Em San Cataldo, o cone é referido pelo próprio arquiteto como alusivo à chaminé. Pela escala do elemento neste projeto, não se trata de uma chaminé qualquer, mas industrial. A construção é o túmulo comum, e se destina a abrigar os restos de indigentes e não-identificados, bem como cerimônias fúnebres. Talvez consciente da carga simbólica que uma vala comum exprime e o sentido de desconsolo que evoca, Rossi não só destina o local a cerimônias, como propositadamente ergue-o com altura superior a todos os edifícios do conjunto, inclusive o santuário.

A forma geométrica aparece duplamente na Escola em Fagnano-Olona. Faz a cobertura da sala circular e biblioteca. O pesado cilindro — outra forma recorrente — configura-se como importante elemento arquitetônico do conjunto (22). Esse cone achatado sobreposto ao cilindro é alinhado à chaminé externa, segundo cone do complexo, posicionada fora dos muros da escola. O projeto não indica nenhum tipo de função para a chaminé, e o elemento não é representado nas plantas ou cortes, mas se faz presente nas elevações. Esses detalhes sugerem que o cone truncado é usado como elemento compositivo, e não funcional. Além disso, devido a sua altura e material — levemente mais alto que a escola, revestido de tijolos —, leva à interpretação da indústria, novamente.

O volume da sala circular é lida por Rafael Moneo (23) como representação do autoritarismo das instituições. Considerando-se essa observação, as duas formas cônicas insinuam a mecanização do ensino, e permitem um paralelo entre a escola e a fábrica. Todavia, Rossi (24) entende seu projeto como a representação formal da necessidade e importância do ensino dentro da esfera cívica. A arquitetura almeja, em Rossi, à retomada do ideal iluminista de representação e contribuição cultural, com atuação direta sobre determinado grupo social.

Escola elemental, Fagnano-Olona, Itália, 1972

Elaboração Helena Miazaki da Costa Tourinho

A chaminé é repetida em projetos como a proposta para o concurso da prefeitura de Muggiò, e no centro cívico de Borgoricco, em Padova. No primeiro caso, o cone truncado rompe o volume ortogonal ao meio. Rossi admite que o projeto da escola é a reordenação da praça criada pelo rompimento na proposta da prefeitura (25). No segundo caso, o cone aparece diminuto na parte posterior do complexo cívico. Como em Fagnano-Olona, não aparenta cumprir nenhuma função além de elemento compositivo, quase escultórico. Na visão de Rafael Moneo, a aparição do cone truncado a partir daí já é quase mecânica, como imagem retiniana da qual Rossi não consegue se desprender. Caso Moneo esteja certo, essa repetição esvaziada seria o grau zero do signo arquitetônico, a construção sem valor atrelado, à espera de significado que o contexto social lhe propicie.

Paradoxalmente, esse esgotamento é contrário às ambições de Rossi para a arquitetura, embora o seja pelos métodos que ele mesmo defende. Rossi buscou retomar a reverência arquitetônica através do tipo, e sustenta enfaticamente que as formas evocam imagens profundas que “todos” compreendem, que a história e a realidade são matéria constitutiva da arquitetura. Portanto, caberia ao local, à história e à sociedade imbuírem determinado signo construído de seus significados, e essa significação aconteceria ininterrupta e naturalmente. Contudo, o uso recorrente do cone, sem ligação aparente com o programa da construção, parece reforçar a arbitrariedade dessa atitude, e indicar que o significado é permeado pela experiência individual e íntima do próprio Rossi, sem que o local onde se insere ou o contexto possuam influência sobre ele.

PRISMA s.m.

1 HOUAISS GEOM Poliedro limitado lateralmente por paralelogramos, e por dois polígonos iguais e paralelos nas extremidades (26).

2 CHING GEOM Poliedro cujas extremidades são polígonos congruentes e paralelos, e cujos lados são paralelogramos (27).

TRIANGULAR adj. 2g.

1 HOUAISS Que tem três ângulos; trígono, trigonal.

2 Cuja base é um triângulo <prisma t.>

3 Que tem forma de triângulo; triangulado (28).

TRIÂNGULO s.m.

1 HOUAISS GEOM Polígono de três lados; trilátero.

2 Qualquer objeto de formato triangular (29).

3 CHING FIGS. PRIMÁRIAS Uma figura plana limitada por três lados retos que definem três ângulos internos. […] O triângulo significa estabilidade. Quando repousa em um de seus lados, o triângulo constitui uma figura extremamente estável. Se apoiado sobre um de seus vértices, entretanto, pode tanto encontrar-se em um estado de equilíbrio precário como estar instável e tender a cair sobre um de seus lados (30).

4 ROSSI Os ossários com uma sucessão regular inscritos em um triângulo; esta espinha central, ou vértebra, dilata-se em direção à base (31).

O último signo do vocabulário rossiano que esse exercício apresenta é o triângulo. A forma é utilizada com diversas escalas em projetos cujos programas são radicalmente diferentes, e assumem volumes e menções variados. O prisma triangular faz vezes de passagem, como na XIII Trienal de Milão, com Luca Meda, de fonte e monumento, na praça da Prefeitura de Segrate, como elemento gráfico e volumétrico em fachadas, tanto em San Cataldo como na Escola de Amicis, ou, no que seria o uso mais “legível”: de cobertura de duas águas em edifícios. Curiosamente, como cobertura da construção, parece evocar a imagem da casa muito mais do que o cubo do cemitério. Servindo como telhado, as passagens que dão acesso ao saguão da Escola de Amicis, em Broni, possuem a mesma linguagem usada na habitação estudantil em Trieste. Novamente, é o signo-neutro passível de repetição em contextos diversos, para solucionar questões similares.

Enquanto prisma, coroa o cilindro da fonte da praça de Segrate, criando um cenário solene, árido e levemente metafísico. A evocação da ágora se dá pelas colunas seccionadas ao redor da praça, e o prisma triangular funciona como monumento, de alguma maneira, emulando a coluna e o frontão gregos (32). Se em Segrate a fonte era monumento posicionado no espaço da vida comum, em Broni, a fonte reaparece no espaço de convívio comunitário dos estudantes: no pátio. Contudo, ao invés de monumento, é diminuída, como se o pátio da escola fosse uma miniatura do que viria a ser a vida adulta.

Monumento para a prefeitura de Segrate, Itália, 1965

Elaboração Helena Miazaki da Costa Tourinho

Ainda que a repetição excessiva passe a imagem de banalização ao olhar desatento, existe uma operação de evocação formal entre projetos; e entre a imagem, seu conceito e o objeto real que gera ambos. Além de aparecer prismado como uma peça de um jogo de montar, o triângulo se repete entre o material e o abstrato, e entre bi e tridimensional.

Em planta, os ossários do cemitério de San Cataldo ladeiam um caminho central, desenhando a forma na vista aérea. Essa conformação foi adotada nos croquis para a habitação estudantil em Trieste. A configuração evoca, em parte por causa da expressão usada por Rossi nas suas descrições, uma espinha de peixe. Aldo Rossi também usa a palavra “esqueleto” para comparar a planta de Fagnano-Olona com as edificações centrais de San Cataldo (33). Assim, a arquitetura, formalmente, passa a abranger representações abstratas de objetos reais, mais uma vez. No caso de San Cataldo, esse tipo de alusão abre campo para mais associações, como, por exemplo, uma referência ao memento mori das Vanitas do século XV, à representação da morte, ou um paralelo com a experiência pessoal de Rossi, acidentado à época da concepção do projeto (34).

Uma outra operação mais sutil, que se percebe com mais clareza no caso do cemitério, é uma transposição do desenho plano para o volume. O triângulo formado pelos edifícios dos ossários não possuem a mesma altura. Quanto maior o comprimento do volume, mais baixa sua altura, proporção que se inverteria à medida que se aproximassem do edifício cônico. Essa subida em altura desenha um triângulo também em corte, e reforçam tridimensionalmente os preceitos da perspectiva geométrica, de que as linhas paralelas convergem para o ponto de fuga. Rossi força o olhar do observador para o alto e restringe um caminho a um fim único, derradeiro e simbólico: o cone, vala comum, que atesta que o anonimato e desaparição são inevitáveis.

Ao buscar uma forma básica, à maneira de unidade significante passível de recombinações que permitiriam a construção de “frases diversas”, Rossi distende o vocabulário arquitetônico, e reforça a diminuição da função do edifício em favor de sua forma. Essa depreciação funcional insere a dimensão do tempo e da memória na arquitetura, que perdura para além do uso de certos espaços no tempo corrente. De fato, o tempo é um dos conceitos determinantes na compreensão da arquitetura para Aldo Rossi. É através da história que o arquiteto pode escolher, do conjunto de tipologias existentes, aquela que melhor responde a um projeto (35). O que quer dizer que qualquer resultado formal implica em continuidade histórica.

Cemitério de San Cataldo, Modena, Itália, 1972

Elaboração Helena Miazaki da Costa Tourinho

A produção de Rossi reitera sua posição rígida e quase obsessiva para com os signos arquitetônicos. O que prevalece é um sistema próprio e estruturado de signos cuidadosamente selecionados (36). Rossi busca uma autonomia arquitetônica tão radical que recai quase na organização de formas como puro jogo (37), quase fora do mundo em que se inserem suas obras. Seu trabalho é evasivo, esquece — ou recusa — a estrutura do real, do cotidiano banalizado, e trata o projeto como resultado formal de um pensamento lógico construído a partir de uma sequência ordenada de pensamentos muitas vezes permeados por experiências pessoais e arbitrárias. Isso não quer dizer que deixe de considerar o peso da coletividade e da ordem social. É como se tentasse, por meio da arquitetura, recuperar também a dimensão autêntica da própria realidade (38). Nada indica que tenha logrado fazê-lo, mas a compreensão de seu vocabulário pode ampliar as correlações conceituais e simbólicas de suas obras, o que não necessariamente resolve os dilemas da disciplina da arquitetura, mas definitivamente enriquece seu valor como linguagem.

notas

1

MONEO, Rafael. Aldo Rossi: The idea of architecture and the Modena cemetery. Oppositions: A journal for ideas and criticism in architecture, Nova York, n. 5, verão 1976, p. 1-30; GRUPO 2c. Aldo Rossi: Realidad y Proyecto. 2c Construcción de la ciudad, n. 14, Barcelona, dez. 1979.

2

COLQUHOUN, Alan. Tipologia e metodologia em projeto. In NESBITT, Kate (org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica 1965-1995. 2ª edição. São Paulo, Cosac Naify, 2006, p. 273-283.

3

TAFURI, Manfredo; DAL CO, Francesco. Modern architecture. Volume 2. Nova York, Rizzoli International Publications, 1986.

4

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. 2ª edição. São Paulo, Companhia das Letras, 1992.

5

QUINCY, Quatremère de [1832]. Apud ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. 2ª edição. São Paulo, Martins Fontes, 2001, p. 25-26.

6

ARGAN, Giulio Carlo. Sobre a tipologia em arquitetura. In NESBITT, Kate (org.). Op. cit., p. 270.

7

ROSSI, Aldo. A arquitetura da cidade. 2ª edição. São Paulo, Martins Fontes, 2001, p. 25-27.

8

MONEO, Rafael. Aldo Rossi: The idea of architecture and the Modena cemetery (op. cit.).

9

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna (op. cit.).

10

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro, Objetiva, 2009, p. 580.

11

CHING, Francis D. K. Arquitetura, forma, espaço e ordem. São Paulo, Martins Fontes, 1998, p. 43.

12

ROSSI, Aldo. The blue of the sky. Oppositions: A journal for ideas and criticism in architecture, n. 5, Nova York, verão 1976, p. 31. Tradução da autora.

13

RIEGL, Alois. O culto moderno dos monumentos: A sua essência e a sua origem. São Paulo, Perspectiva, 2014.

14

ROSSI, Aldo. Uma arquitetura analógica (op. cit.), p. 377-383.

15

MONEO, Rafael. Aldo Rossi. In Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos. São Paulo, Cosac Naify, 2008, p. 105.

16

TAFURI, Manfredo; DAL CO, Francesco. Op, cit.

17

MONEO, Rafael. Aldo Rossi: The idea of architecture and the Modena cemetery (op. cit.).

18

LOOS, Adolf. Arquitetura. Archdaily, São Paulo, fev. 2014 <https://bit.ly/49i8fhp>.

19

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Op. cit., p. 517.

20

CHING, Francis D. K. Arquitetura, forma, espaço e ordem (op. cit.), p. 43; CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. São Paulo, Martins Fontes, 1999, p. 133.

21

ROSSI, Aldo. The blue of the sky (op. cit.), p. 31. Tradução da autora.

22

ROSSI, Aldo. Escuela en Fagnano-Olona. GRUPO 2c. Aldo Rossi: Realidad y Proyecto. 2c Construcción de la ciudad, n. 14, Barcelona, dez. 1979, p. 8-19.

23

MONEO, Rafael. Aldo Rossi (op. cit.), p. 114.

24

ROSSI, Aldo. Escuela en Fagnano-Olona (op. cit.), p. 10.

25

ROSSI, Aldo. Reflexões sobre meu trabalho recente. In NESBITT, Kate (org.). Op. cit., p. 385-388.

26

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Op. cit., p. 1552.

27

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura (op. cit.), p. 133.

28

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Op. cit., p. 1878.

29

Idem, ibidem.

30

CHING, Francis D. K. Arquitetura, forma, espaço e ordem (op. cit.), p. 38-40.

31

ROSSI, Aldo. L’Azzuro del cielo. Controspazio, ano IV, n. 10, Milão, out. 1972, p. 4. Tradução da autora.

32

MONEO, Rafael. Aldo Rossi (op. cit.).

33

ROSSI, Aldo. The blue of the sky (op. cit.).

34

ROSSI, Aldo. A scientific autobiography. Cambridge, MIT Press, 1981.

35

COLQUHOUN, Alan. Op. cit.

36

TAFURI, Manfredo. L’Architecture dans le boudoir: The language of criticism and the criticism of language. Oppositions: A journal for ideas and criticism in architecture, n. 3, may 1974, Nova York, p. 37-62.

37

MONEO, Rafael. Aldo Rossi (op. cit.).

38

MONEO, Rafael. Aldo Rossi: The idea of architecture and the Modena cemetery (op. cit.)

sobre a autora

Helena Miazaki da Costa Tourinho é arquiteta formada pela Universidade de Brasília (2009), estudante de mestrado na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo e pesquisadora no Grupo de Arte e Inteligência Artificial — Gaia do centro Inova-USP.