Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 1969, arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi

Foto Rafael Schimidt

Rafael Schimidt: Quando você começou a lecionar com Joaquim Guedes na disciplina de Projeto?

Adilson Macedo: O Guedes falou: “Vem lecionar no 4º ano que estamos precisando de professor”. Ele conhecia e gostava dos prédios que eu tinha feito em Brasília. Nós nunca vimos juntos os projetos da Faculdade de Ciências e Saúde, dos Laboratórios de Medicina Tropical e da Faculdade de Tecnologia, porque na maioria das vezes em que ele foi lá, coincidiu de eu estar viajando (fazia consultoria para projetos de outras universidades federais pelo BID). Ele conheceu prédios porque foram outras pessoas que mostraram. Quer dizer, eu tinha uma amizade pessoal com o Guedes. Quando ele ia a Brasília, em vez de ficar no hotel, ele ficava na minha casa. A Ana Flávia, filha dele, que era advogada, às vezes ia também a Brasília ver algum negócio no tempo da Marsicano e ficava lá em casa. A gente (o Guedes e eu) tínhamos uma relação pessoal que não era muito intensa, mas era significativa, nesse sentido de apoio profissional e amizade.

RS: Como as aulas eram encaminhadas?

AM: No começo, eram quatro professores para cerca de vinte alunos por professor, depois foi diminuindo o número de professores. Não me lembro mais das dimensões da coisa – três para 150? –, mas sei que tínhamos muitos alunos por professor. A gente chegou a fazer apresentação (naquele tempo era com transparências) de projeto em público. Reuniam-se os alunos todos nas salas tipo auditório, às vezes até no auditório grande embaixo, e se apresentavam os trabalhos. Fazia-se a projeção, e cada um expunha só as ideias básicas do projeto. Alguma coisa com mais detalhe, a gente via individualmente. Eu lembro que passei por fases mais amenas no começo, mas os últimos anos em que dei aula na graduação, estava com esse problema de aumentar muito a relação de alunos para cada professor. A gente tinha que fazer atendimentos em massa, então preparávamos umas aulas mais gerais e também comentários uteis sobre os trabalhos.

RS: Qual era a participação do Guedes?

AM: Eu lembro de exercícios que foram muito influenciados pelo Guedes. Num ano, por exemplo, usamos para exercício de projeto uma casa grande que ele estava projetando para um cliente do Rio de Janeiro. Não me lembro do proprietário, mas o programa tinha quase 900 m2. Havia bastante documentação, como levantamento topográfico do terreno, fotos do local... A casa tinha um programa complicado, muitos quartos, então era bem significativa para esse processo de estudar as relações intrínsecas do programa.

RS: Como eram as etapas de desenvolvimento do projeto?

AM: No começo, antes do Guedes entrar com o negócio do “varal”, a gente dividia o programa em subsistemas de espaço. O objetivo era o aluno entender o que era cada subsistema de espaço, mas não como gráficos de organograma. Eu sempre usei com alunos a comparação: “Quando você vai fazer um projeto de uma empresa, ou de um prédio público qualquer, o organograma mostra que a diretoria está ligada ao departamento de manutenção, garagem, apoio e coisas assim. Mas na prática, não: a garagem está embaixo no prédio, coisas de limpeza não estão junto com as partes administrativas. Às vezes o espaço é pequeno e precisa de pé direito baixo, como banheiro, por exemplo. O tipo de espaços de banheiro é diferente do tipo de espaços de escritório com divisórias. A mesma coisa em uma escola: o bloco de banheiros e depósitos é diferente do bloco das salas de aula. As salas de aula têm área maior e precisam de melhor orientação das janelas, já os banheiros são menores e podem estar voltados para o poente”.

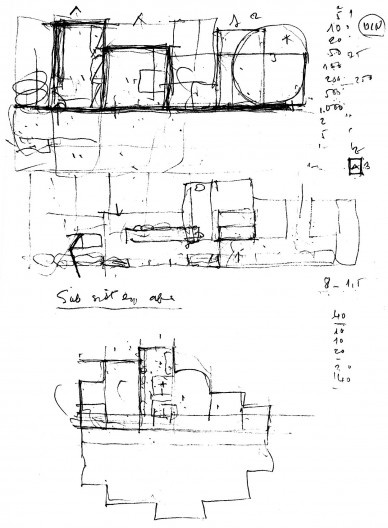

Croqui de diagramas lineares, “varal”, 2005, arquiteto Joaquim Guedes [Acervo Joaquim Guedes]

RS: Os diagramas são daquela época? Como o Guedes explicava para os alunos o uso desse “varal”?

AM: Não, mais no fim. A gente usava mais o varal na pós-graduação. Na graduação se falava do varal, mas eram muitos professores e as aulas eram um pouco tumultuadas.

Primeiro os itens do programa eram colocados numa linha que representava hipoteticamente o corredor. O aluno fazia essa linha com os espaços na proporção 2 para 3, como se fosse a forma do papel A4. Colocava o 2 apoiado na linha e o 3 perpendicular para fora. Então ficava aquele diagrama todo que parecia um varal. Na segunda parte do emprego do varal, se começava a selecionar, digamos, as salas de aula que deveriam estar voltadas para a face Leste, e os banheiros todos que estavam inicialmente ali virados no varal, podiam passar para o outro lado, o depósito não podia, sala de apoio podia, recursos audiovisuais, até podia... A intenção era reduzir o corredor. Depois, o que poderia estar num pavimento acima e o que poderia ficar embaixo. Às vezes dava mesmo uma confusão na gente. Era preciso refletir para poder acomodar os espaços. Eu lembro que pelo menos nesse exercício da casa, procurei usar bastante a questão da orientação: o que é que pode ficar assim ou assado.

Biblioteca do Centro Cultural e Administrativo de Rovaniemi, Finlândia, 1966, arquiteto Alvar Aalto

Foto Rafael Schimidt

Outra coisa é a questão da forma, e a casa do Perseu reflete muito bem isso, por exemplo. É como na obra do Alvar Aalto onde os quartos têm uma organização mais ortogonal, são retos e estão mais alinhados. Às vezes têm quebras no meio, mas funcionam sempre alinhados. E na sala e naqueles espaços onde se tem mais liberdade, pode-se inventar mais as coisas. As áreas de convivência, que são mais particularizadas, estão num lugar em que você pode fazer uma forma livre, como na casa do Perseu que tem todas aquelas quebras. Assim, como o Aalto faz os projetos dele, uma parte é mais rígida e depois nos auditórios ele muda as formas conforme o tamanho. E as bibliotecas dele são muito interessantes; ele cria aqueles nichos junto às janelas. São lugares onde você pode ler e trabalhar individualmente e, às vezes, tem uma parte rebaixada de acervo. Daí, na parte administrativa, apoios, depósitos, conserto de livros, tudo é mais ortogonal e alinhado. Isso vai contribuir para gerar as formas do Aalto.

Biblioteca do Centro Cultural e Administrativo de Rovaniemi, Finlândia, 1966, arquiteto Alvar Aalto

Foto Rafael Schimidt

RS: Como você percebia o processo de desenvolvimento do projeto pelos alunos?

AM: A gente passava isso para os alunos muito introdutoriamente, porque no 4º ano os alunos já vinham bem viciados em fazer blocos e volumes regulares. E também tinham aqueles jargões de alguns arquitetos da FAU, de criar espaços generosos e de a casa ser uma continuidade da rua, a rua dentro da casa, grandes gestos e coisas que tal. Tinha a casa, acho que era do Ruy Ohtake, em que o asfalto entrava dentro do terreno dela. E era sempre aquele choque de raciocínio quando se explorava mais o programa para gerar os espaços: procurar uma acomodação e conforto ambiental mais adequado do que nos espaços da caixa.

Era difícil porque a gente não tinha ainda uma base para levar os alunos a fazerem isso. Mesmo os outros professores, o Marcos Acayaba, por exemplo, jamais faria aquelas linhas do varal. A gente dava aula muito com o Acayaba, a Maria Luiza Corrêa, o Dario Montesano e algumas vezes com o Antonio Carlos Barossi. Eu sempre dava aula no 4º ano e orientava alguns alunos em Trabalho Final de Graduação – TFG, mas a composição de professores variava um pouco no 4º ano. Uma única vez eu dei aula no 2º ano. Foram muito poucas as aulas e já havia um procedimento para o segundo ano. Lembro do Perrone, experiente com os dois primeiros anos comandando estudos volumétricos, a gente deu aula juntos.

Mas, nesse meio tempo, o Guedes começou a dar aula também na pós-graduação. Ele me disse: “Vamos lá, você vai dar aula comigo”. Da pós-graduação é que eu lembro mais. Na graduação eu tinha esse problema porque pensava um pouco diferente, e, da mesma forma que o Guedes acabava sofrendo. Com um grupo menor de alunos até mesmo valia pensar diferente, alguns poucos alunos compreendiam e gostavam do procedimento do varal explicado pelo Guedes e uma maneira de articular as partes que eu estava começando a pensar sobre. Eram sempre projetos grandes. A abertura que eu tinha, talvez devido a minha passagem por Brasília, Estados Unidos e Inglaterra tenha facilitado isto. Na pós-graduação o orientador principal era o Guedes e tinha mais o Dario Montesano e eu. Tínhamos duas disciplinas – uma era Arquitetura: Projetos Urbanos, e a outra tinha quase o mesmo nome, Projetos Urbanos... –, oferecidas em semestres alternados. Era dentro da ideia geral, da casa ser uma cidade, e, a cidade uma casa. O Guedes tinha feito aquele projeto para a cidade de Caraíba, na Bahia, por volta de 1975. A gente explicava para os alunos como tinha sido o desenvolvimento desse projeto, onde se usou ideias da organização dos sistemas urbanos; dividir em subsistemas. Tanto é que a praça central, meio tradicional, quase não aparecia nos projetos de outros arquitetos que faziam projetos de pequenas cidades no estado de São Paulo para a Companhia Energética de São Paulo – Cesp.

Caraíba BA, vista aérea, 1976, arquiteto Joaquim Guedes [Acervo Joaquim Guedes]

Na pós-graduação a gente trabalhava com menos alunos. E alunos já mais experientes, pessoas com experiência de vida e com a arquitetura mesmo. Numa época, durante uns dois anos, a gente ministrava a disciplina com uma parte voltada para fazer projeto, e outra em que discutíamos as ideias de projeto do ponto de vista teórico e crítico. Hoje, eu sinto que daquela época para cá, meio devagar, eu passei a lidar com a ideia de trabalhar, estudar as partes da cidade; devia ser final dos anos 1990 ou início do século 21. Um semestre foi interessante porque a gente passou um trabalho do concurso para o Teatro de Ópera de Oslo. Foi quando o Guedes se inscreveu no concurso, mas depois resolveu não fazer mais. O programa era muito bem feito e vinha numa caixa preta, bonita, que ele depois doou para a biblioteca. Tinha a parte de levantamentos, de transporte, de uso do solo, o programa do prédio, enfim, tudo o que era necessário. Não precisava ir até Oslo para conseguir fazer o projeto do teatro de ópera. Hoje já está pronto e é muito bonito o projeto vencedor, você consegue andar a pé por cima da cobertura. O programa era interessante porque outros arquitetos já haviam estudado, e mandaram mastigado, coisas como a caixa de palco e todas demais dependências. Hoje eu penso que um programa complexo pode ser estudado por uma equipe de arquitetos que não vai ser, necessariamente, a dos mesmos arquitetos que vão fazer o projeto final.

Teatro de Ópera de Oslo, Noruega, 2008, escritório Snøhetta

Foto Rafael Schimidt

Em projetos complexos que se põem em licitação, às vezes, aqui no Brasil, tem poucos elementos programáticos. O Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB então é especializado nisso, né? Como no projeto do Bairro Novo. Dá uma meia dúzia de dados e solta o concurso. Eu lembro bem por causa daquela discussão do Euclides de Oliveira (3). Não estava resolvido ainda o problema de os donos dos lotes participarem. A primeira pergunta que eu fiz foi se todo mundo estava de acordo com o reparcelamento; aí o Magalhães, que era diretor da Emurb naquela época, apresentando o concurso disse: “Sim, os donos dos terrenos vão concordar”. E ficou o programa solto, cada um fez uma coisa e, no fim, não deu nada porque os proprietários não concordaram em participar daquele tipo de projeto. Num projeto urbano é fundamental ter as partes interessadas, eles são os elementos principais do programa. Lembro-me dos casos de desenho urbano que eu vi nos Estados Unidos. Os caras ficam discutindo dois anos até acertar todos os interesses da comunidade, dos empreendedores, do empreendedor local, do empreendedor que vem de fora para colocar um hotel ou qualquer coisa ali. São eles que vão pagar a conta, é aquele problema da implementação... Nos Estados Unidos não se faz um projeto sem ter a parte da implementação toda acertada: o que vai se fazer na etapa 1? E na etapa 2? Quem paga a conta?

Então, quando se faz um desenvolvimento do tipo urban design, já se sabe exatamente o que se quer. Rapidamente foi feito um dos projetos de ateliê, que eu fiz como aluno na escola, o tema seguia um projeto real. Eles estavam discutindo os direitos já há quase três anos, e quando saiu o projeto para ser executado mesmo, levou doze anos para se implantar. Era para refazer tudo, não iam aproveitar nada do existente e, em doze anos, ficou tudo pronto. Era uma área grande, de uns cinquenta hectares, com a regularização de um canal, as árvores já plantadas grandes. Tudo certinho, sabe? Uma obra muito cara e detalhada, tudo arrumado. Eu consegui voltar lá, em Cambridge, treze anos depois e pensei: “Não é possível, está tudo pronto!”. Diferente daqui onde se inaugura um negócio sem estar pronto, quer dizer, vale tudo. Isso, o problema de organizar o planejamento do projeto. Acho que, no fim, qualquer método é valido, desde que se tenha um resultado final consistente.

Rafael, voltando ao Teatro de Ópera de Oslo, tínhamos como aluno o Charles Vincent (seu colega professor no Mackenzie), que já era superinformatizado. Ele era professor de informática naquela época e fez um estudo de cada subsistema usando critérios de computação. Ele desenvolveu o programa mais do que já estava desenvolvido, mostrando opções de espacialidade para cada pedaço, como requisitos básicos. Depois viramos colegas na São Judas. E tem um outro projeto que eu lembro, de duas moças mineiras, uma de Belo Horizonte e a outra de Uberlândia. Elas tinham uma formação diferente da FAU, e conheciam alguns arquitetos bem contemporâneos. Na época, a gente não curtia muito, mas fizeram um trabalho tipo do escritório MVRDV (Mass, Van Rijs, De Vries), com componentes meio ecológicos. A gente passou um terreno da rua Augusta com a rua Marquês de Paranaguá, um dos terrenos mais caros de São Paulo. Era para fazer um estudo levando em conta todos os componentes do interesse de um empreendimento comercial, de maneira simulada. Elas fizeram um trabalho muito interessante, que oferecia uma porção de variações de espaço. Conservavam no terreno a área de vegetação que é tombada e criaram opções, para o empreendedor, muito interessantes. Isto foi reflexo, além do trabalho exemplar das moças, também da nossa exigência sobre explorar o programa, o que deixou o professor Guedes bem contente. Na verdade, eu me envolvia muito com os projetos dos alunos, também o Dario. O Guedes, já aposentado no final, ficava mais na parte conceitual. Ele não aparecia em todas as aulas, e eu acabei ficando meio que um coordenador operacional da disciplina. Quando o Guedes vinha, nascia uma discussão mais geral e isto parava o dia a dia do projeto para discutir conceitos. Eventualmente, ele pegava algum projeto dos alunos e forçava uma discussão. Sua morte em 2008, nos pegou de surpresa.

nota

3

Concurso Bairro Novo, 1º lugar: Dante Furlan, Euclides Oliveira e Carolina de Carvalho. Projetos, ano 04, n. 044.02, São Paulo, Vitruvius, ago. 2004 <https://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/04.044/2398?page=6>.